从《伤寒杂病论》中观粳米类方在经方中的广泛运用

临证一班.张凯航

粳米是什么呢,就是北方的大米。可能有些人会觉得这是药吗,所以持怀疑态度。现代中药学教材也没有把粳米列为药物,但古代本草等书认为“粳米”乃和胃、补中、清肺之品,《本草从新》载“甘平(北粳凉,南粳温)得天地中和之气,平和五脏,补益气血,色白入肺,除烦清热利便止渴”,说明古人从经验热作用。

就算是把它单个来看成是一位药应该也不足为奇,但你能想到它的类方是可以涉及到太阳、阳明、少阴、太阴、厥阴五个方面吗,今天我们就用中医大脑强大的检索能力试着发掘一下。

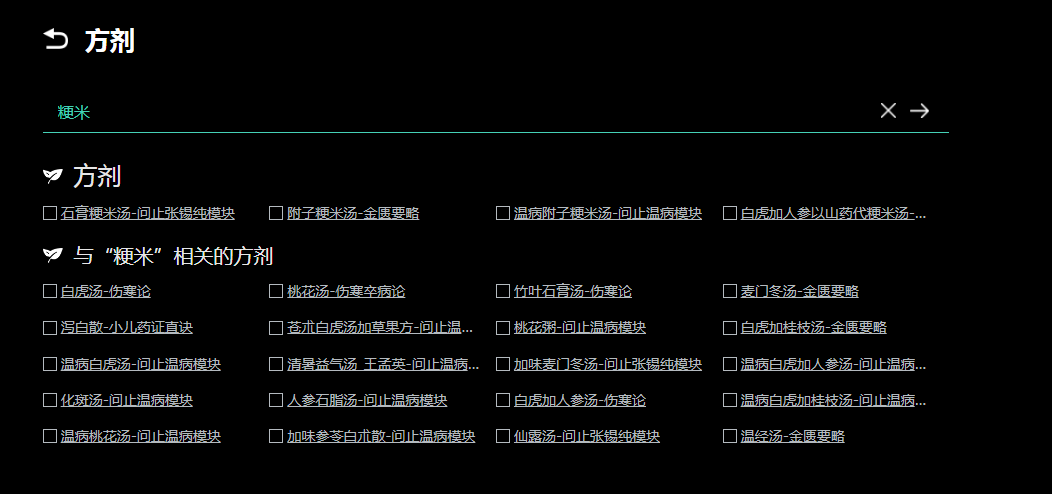

中医大脑输入:粳米

单味药显示:补虛药-补气药

性味:甘,平

归经:脾胃

功效:补中益气,健脾和胃,除烦渴,止泻痢

药性:补降散润

.......................

单个看粳米(大米)好像用处不是很大,认为都作为辅助的药味再用,甚至觉得它不算是药了,更像是善后的食疗之物,这样想的话可能就太小看它了。其实粳米散落在《伤寒杂病论》的各个角落,尤其在方后注的煎服法中早已详细记载。但我们不知道的是“白饮、清浆水、白粉.......”从某种意义来说也算是粳米的另一种服法。

下面我们从医圣张仲景如何在《伤寒杂病论》中把简简单单的大米运用的炉火纯青。

粳米:明确把粳米归类于方剂中的有六个方剂

中医大脑输入:粳米

1.伤寒解后,虚羸少气,气逆欲吐者,竹叶石膏汤主之。

2.少阴病,下利便脓血者,桃花汤主之。

3.服桂枝汤,大汗出后,大烦渴不解,脉洪大者,白虎加人参汤主之。

4.腹中寒气,雷鸣切痛,胸胁逆满,呕吐,附子粳米汤主之。

5.温疟者,其脉如平,身无寒但热,骨节疼烦,时呕,白虎加桂枝汤主之。

6.火逆上气,咽喉不利,止逆下气者,麦门冬汤主之。

7.伤寒脉浮滑,此表有热,里有寒,白虎汤主之

小结:在主方中配伍粳米,主要起到1.用于烦躁口渴2.用于赤痢热躁3.用于伤暑发热,这三个方面。因为它是中性药,既可以和石膏麦冬等类的寒凉药配伍,也可以和附子桂枝等辛温类药物配伍。

那作为配角,它在煎服法中出现会起到什么作用呢?

我们都知道桂枝汤是经方之首,而它的方后注就能看到粳米的身影,这也是我们耳熟能详的知道服完桂枝汤后最好可以再喝一碗热粥,所以也可以说桂枝汤是六位药。

原文:桂枝汤:桂枝(三两,去皮) 芍药(三两) 甘草(二两,炙) 生姜(三两,切) 大枣(十二枚,擘)

右五味,㕮咀三味。以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力。

小结:粳米的运用规律就是桂枝类方中,需要发汗则可加上,反之不需要则不可加。粳米在这里主要的作用是帮助药里徐徐发汗而不伤正气。

按照桂枝汤类方的“将息如前法”,六个方剂也需要在煎服法中加粳米

1. 桂枝加附子汤,(本云:桂枝汤,今加附子。将息如前法。)

2. 桂枝去芍药汤,(本云:桂枝汤,今去芍药。将息如前法。)

3. 桂枝去芍药加附子汤,(本云:桂枝汤,今去芍药加附子。将息如前法。)

4. 桂枝麻黄各半汤,(本云:桂枝汤三合,麻黄汤三合,并为六合,顿服。将息如上法。)

5. 桂枝二麻黄一汤,(本云:桂枝汤二分,麻黄汤一分,并为二升,分再服。今合为一方,将息如上法。)

6. .葛根汤(余如桂枝法将息及禁忌,诸汤皆仿此。)

按照这个规律,反推另有九个桂枝汤家族类方是不需要粳米帮助发汗的:

1.桂枝加葛根汤 (本有汗出)

2.桂枝加厚朴杏子汤 (不需助药力汗出)

3.桂枝二越婢一汤 (脉微弱者,此无阳也,不可发汗)

4.桂枝去桂加茯苓白术汤 (重点在利小便)

5.桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤(发汗后,身疼痛脉沉迟,不可发汗)

6.桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤(亡阳,必惊狂,卧起不安)

7.桂枝加桂汤 (“所以加桂者,以能泄奔豚气,不需发汗)

8.桂枝加芍药汤(不需助药力使汗出)

9.桂枝加大黄汤(不需发汗)

小结:虽然不是桂枝汤类方的麻黄升麻汤也是需要发汗的。(以水一斗,先煮麻黄一两沸,去上沫,纳诸药,煮取三升,去滓,分三次温服,相去如炊三斗米顷令尽。汗出愈)

而像十枣汤这样的峻药,也是不能发汗的。需要靠米粥固护肠胃(若下少病不除者,明日更服,加半钱,得快下利后,糜粥自养)

白饮:

中医大脑输入:白饮

在经方中不仅是汤剂会有粳米的身影,在散剂中也是有粳米的,只不过是做米汤,方中称“白饮”。那我们就看看哪些散适合加白饮,哪些不适合添加。

中医大脑输入:白饮

1. 五苓散(右五味,捣为散,以白饮和,服方寸匕,日三服,多饮暖水,汗出愈。如法将息。)

2. 白散(上三味,捣筛,更于臼内捣之。以白饮和服。)

3. 四逆散(右四味,各十分,捣筛,白饮和服方寸匕,日三服。)

4. 牡蛎泽泻散(右七味,异捣,下筛为散,更入臼中治之,白饮和服方寸匕。小便利,止后服,日三服。)

5. 半夏散及汤(白饮和服方寸匙,日三服。若不能服散者,以水一升,煎七沸,纳散两方寸匙,更煎三沸,下火令小冷,少少咽之。)

散剂中不用白饮:

1. 文蛤散

2. 瓜蒂散

3. 烧裈散

................

小结:这其中最主要的原因是前者为了减少粉末药容易扑散难服,而后者本就是为了催吐。方寸匕大概就是一小勺,约一两克米汤。

清浆水:

中医大脑输入:清浆水

清浆水就是浸米的水,俗称“淘米水”,取其液清而不恋邪。

《伤寒论》 大病差后,劳复者,枳实栀子汤主之。

右三味,以清浆水七升,空煮取四升,内枳实、栀子,煮取二升,下豉,更煮五六沸,去滓,温分再服,复令微似汗。

白粉:

中医大脑输入:白粉

白粉就是粳米粉,《金匮要略程义》:“粉”,诸注以为铅粉;然古单称粉者,米粉也。而《千金》诸书,藉以治药毒,并不用铅粉。

1.《伤寒论》少阴病,下利,咽痛,胸满,心烦,猪肤汤主之。

右一味,以水一斗,煮取五升,去滓,加白蜜一升,白粉五合,熬香,和令相得,温分六服。

《中国医学大辞典》:猪为水畜,属肾,而肤主肺,取其遍达周身,从内而外:蜜乃稼稽之味,粉为五谷之精。

2.《金匮要略》蛇床子散方 温阴中坐药。

右一味,末之,以白粉少许,和令相得,如枣大,绵裹内之,自然温。

《金匮要路心典》:阴寒,阴中寒也。寒则生湿,蛇床子温以去寒,合白粉以除湿也。

3.《金匮要略》甘草粉蜜汤方

右三味,以水三升,先煮甘草,取二升,去滓,内粉、蜜,搅令和,煎如薄粥,温服一升,差即止。

《成方便读》:大抵虫之所食,亦有喜恶,故用正治之法而不去者,必用其所喜之味以诱之。甘草、白蜜之甘者,而搅以白粉善杀虫者,诱之使食,待甘味既尽,毒性便发,虫患乃除,此医药之变诈也。

与之相似的用法在“乌梅丸”中也同样存在。

原文中:以苦酒渍乌梅一宿,去核,蒸之五斗米下,饭熟,捣成泥,和药令相得。

小结:1.白粉作为补药可以和猪皮相配,泻心润肺而和脾,滋化源,培母气。2.亦可以作为杀虫剂,引诱杀虫。3.作为外用药可以除湿,纳入阴道。

总结:这么看起来在《伤寒杂病论》中单是与粳米有关的方剂至少有20个 ,占全书113方中的18%以上。后世温病派、时方派依旧也有很多含有粳米、白粉同类的方剂。粳米既可以帮助太阳病的桂枝汤类方发汗,也可以和阳明病的白虎汤类方解决阳明病的烦躁口渴,又可以解决少阴病的下利,太阴证的腹痛,厥阴的蛔虫等证。还有在散剂中的五苓散,蛇床子散等的内外用法。伤寒论中处处都有它的身影,但是我们都忽视掉了。所以说越是百姓家中寻常之物,其作用越不可小觑。至于它还有什么更多的用处,还需要我们继续发掘!

暂无回复