浅析黄芪在金匮要略常用药对

黄芪为豆科多年生草本植物黄芪的根,根长2~3尺,柔软如绵,故中医处方名有称绵黄芪者。黄芪的折断面纤维状,切断面或有菊花纹理,或黄心,或白色,因品种而异。本品种类颇多,就形态上大体可以分为三种:根皮黄者称白皮芪;皮色褐者称黑皮芪,皮红棕色者称为红芪。三者均以味甘,肥壮丰满者为佳。主产地为我国的甘肃、内蒙古、山西及东北等地。

黄芪最早记载于《神农本草经》,谓“主痈疽、久败疮,排脓止痛,大风癞疾,五痔、鼠瘘”。黄芪性味甘、微温,可以治疗体虚自汗、浮肿、小便不利、溃疡久不敛口、消渴、中风偏枯、半身不遂等多种病证。

黄芪的药性概括如下:

性味:甘,微温

归经:脾肺

功效:补气升阳,益卫固表,利水消肿,托疮生肌

药性:微温补升

临床应用:

1. 用于脾胃气虚及中气下陷之证

2. 用于肺气虚及表虚自汗、气虚外感之证

3. 用于气虚水湿失运的浮肿、小便不利

4. 用于气血不足、疮疡内陷的脓成不溃或溃久不敛

5. 用于气虚血亏的面色萎黄、神倦脉虚等症

6. 用于气虚不能摄血的便血、崩漏等症

7. 用于气虚血滞不行的关节痹痛、肢体麻木或半身不遂等症

8. 用于气虚津亏的消渴病

仲景用黄芪,《伤寒论》113方未出现黄芪,而在《金匮要略》中凡七见。黄芪性温和而力缓,不像附子、干姜那样剽悍有力,可以挽救生命于顷刻。黄芪必须多服久服,才能有效,对于急性衰弱病,绝无救亡于顷刻像附子那样捷疾的力量,而对衰弱性病则有它一定的疗效。黄芪虽然不像桂枝类方等如此热门,但我们不该忽略黄芪的临床价值,而耽误病者的治疗。下面以中医大脑学习版为参考,列举黄芪在金匮要略里的常用药对与方剂分析

一、防己+黄芪

【功效】:补气利水消肿。

【主治】:治疗气虚水肿,全身水肿。

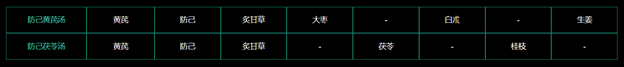

【代表方】:防己茯苓汤、防己黄芪汤

“风湿,脉浮,身重,汗出恶风者,防己黄芪汤主之。”——《金匮要略》

“皮水为病,四肢肿,水气在皮肤中,四肢聂聂动者,防己茯苓汤主之。” ——《金匮要略》

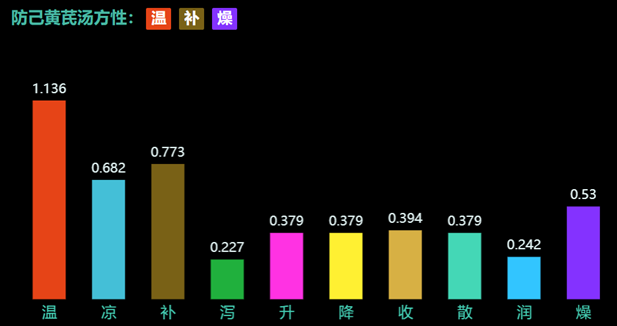

防己茯苓汤、防己黄芪汤是中医的利水止痛药,黄芪配防己、白术,则利水作用更强。故防己黄芪汤的温、补、燥方性是利水消肿的代表方剂。一般临床上防己黄芪汤为痛风症专剂,利尿解热及止汗健胃利水作用,治体表有水毒且表虚,而下肢气血不畅者,即用于肌肉百软,俗称水胖的体质,其人容易疲劳,汗多,且有小便不利,下肢浮肿,膝关节肿痛等症状。

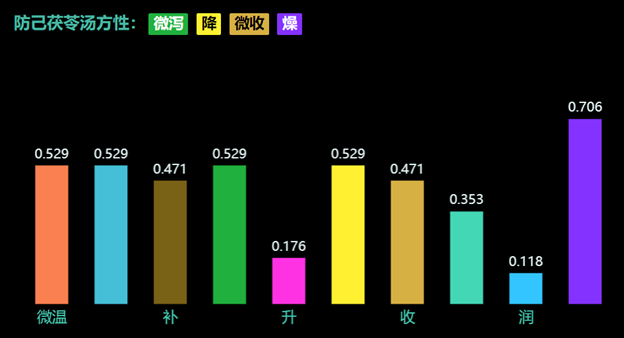

防己茯苓汤所治之皮水,系指“外证腑肿,按之没指,不恶风“,”身肿而冷,状如周痹“之证,乃卫阳不足,水湿郁于肌肤所致,故方中以茯苓为君,配伍桂枝、黄芪温补卫阳,组成温阳利水之剂” 。临床用茯苓泻、降、收、燥之性利水,达到健运脾肺功能的,与其他直接利水的中药不同,来达到治小便不利、水肿胀满、痰饮咳逆、呕逆、恶阻、泄泻、遗精、淋浊、惊悸、健忘等症。

二、黄芪+桂枝+白芍

【功效】:温经通脉,补气通络。

【主治】:治疗右肩膀僵硬。

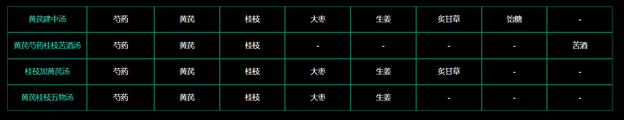

【代表方】:黄芪建中汤、黄芪芍药桂枝苦酒汤、桂枝加黄芪汤、黄芪桂枝五物汤

这四组方剂组成似乎相差不多,从《金匮要略》方的用药规律看,黄芪、桂枝、芍药同用多用于治疗汗出、身体重者、肩膀僵硬等。

虚劳里急,诸不足,黄芪建中汤主之。——《金匮要略》

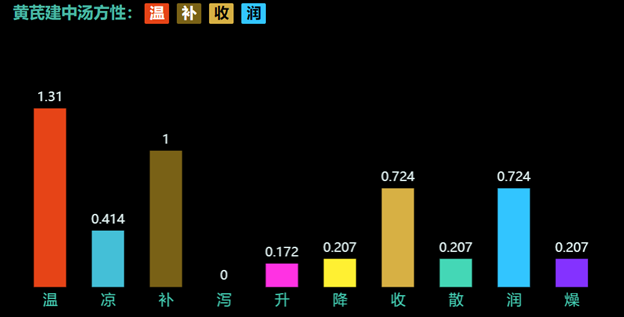

黄芪建中汤方性温、补、收、润。重用芍药,且有胶饴、甘草。芍药能解挛急、止疼痛,胶饴能补脾胃,甘草能缓急,故本方用于慢性腹痛、喜温喜按等。

黄汗之为病,身体肿,发热汗出而渴,状如风水,汗沾衣,色正黄如柏汁,脉自沉,何从得之?师曰:以汗出入水中浴,水从汗孔入得之,宜芪芍桂酒汤主之。——《金匮要略》

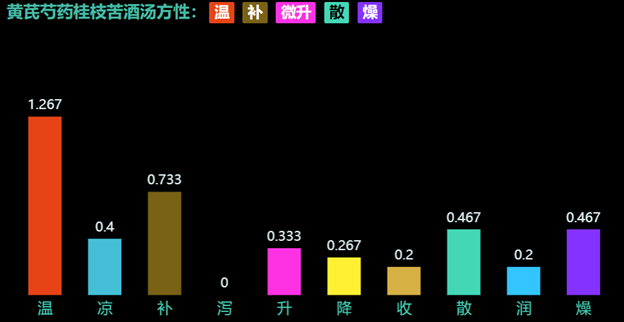

黄芪芍桂苦酒汤是桂枝汤去甘草、大枣、生姜,而加黄芪、苦酒而成。去甘草、大枣因味甘易致壅满,去生姜因辛温偏辛散。增黄芪为补虚实表,加苦酒为敛汗救液,故治黄汗表虚多汗以至于口渴者、身体肿者。

又从腰以上汗出,下无汗,腰髋弛痛,如有物在皮中状,剧者不能食,身疼重,烦躁,小便不利,此为黄汗,桂枝加黄芪汤主之。——《金匮要略》

诸病黄家,但利其小便。假令脉浮者,当以汗解,桂枝加黄芪汤主之。——《金匮要略》

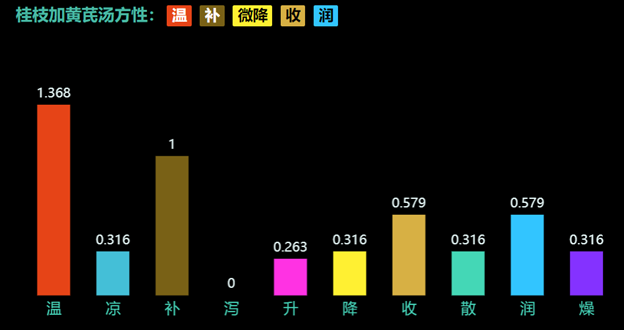

桂枝加黄芪汤是桂枝汤加黄芪的方剂,用于皮肤带有水气,缺乏弹力,而有盗汗、麻捧感等者。黄芪能强固皮肤,除水气,排脓,及促进发生肉芽,与强壮之效。所以可用于虚弱儿童的感冒、皮肤病、盗汗、中耳炎、颜面神经麻痹等症。

血痹,阴阳俱微,寸口关上微,尺中小紧,外证身体不仁,如风痹状,黄芪桂枝五物汤主之。————《金匮要略》

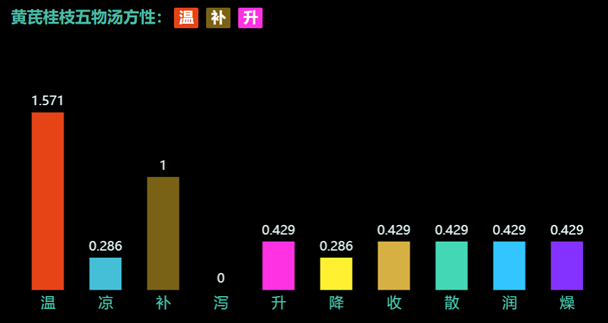

桂枝汤去甘草,加黄芪,重用生姜而成。这一去一加,使方证有比较大的变化。甘草是解挛急的主要药物,与芍药相配伍,可以治疗腹痛里急,故小建中汤、桂枝汤采用这种配伍。本方去甘草,说明方证不仅无腹痛里急的症状,还有腹满、身肿等证。因甘草中含抗利尿的成分,又“甘能令人中满”,故去之。黄芪治汗出、身肿、麻木,配伍桂枝、芍药,能促进气血的流通,而通血痹。生姜辛温散寒,与大枣配伍可以健胃,故用量比较重。

本方是《金匮要略》治疗“血痹”病的专方。所谓痹,是阻塞不通的意思;血痹,是血脉痹阻不通的一种疾病。这种“血痹”病表现为“身体不仁”,即四肢麻木、活动不灵。其病的由来,《金匮要略》说:“夫尊荣人骨弱肌肤盛,重因疲劳汗出,卧不时动摇,加被微风,遂得之。”

由于本人目前还属于本科在读状态,并未有临床经验,故摘取问止名家医案做医案赏析。

原文出处:http://techtcmedu.com/p/701

吴孟珊医师 | 中风后遗症的针药调治

患者张女士,52岁,于2019年9月从外地搭机来深圳问止中医就诊。家人跟着一起,到诊所时还拉著行李箱,著实让我印象深刻。首次问诊我们聊得不少,得知张女士操劳家务多年,为家庭和孩子费心神较多,心情上较为抑郁低落。

2014年与邻居交流时发现自己的嘴、舌及面部歪斜。当时在医院查为脑梗,今就诊时已经时隔近5年。过去也使用针灸、中药治疗,还吃了不少安宫牛黄丸,但依旧有左侧肢体无力、舌头僵硬等中风后遗症状。

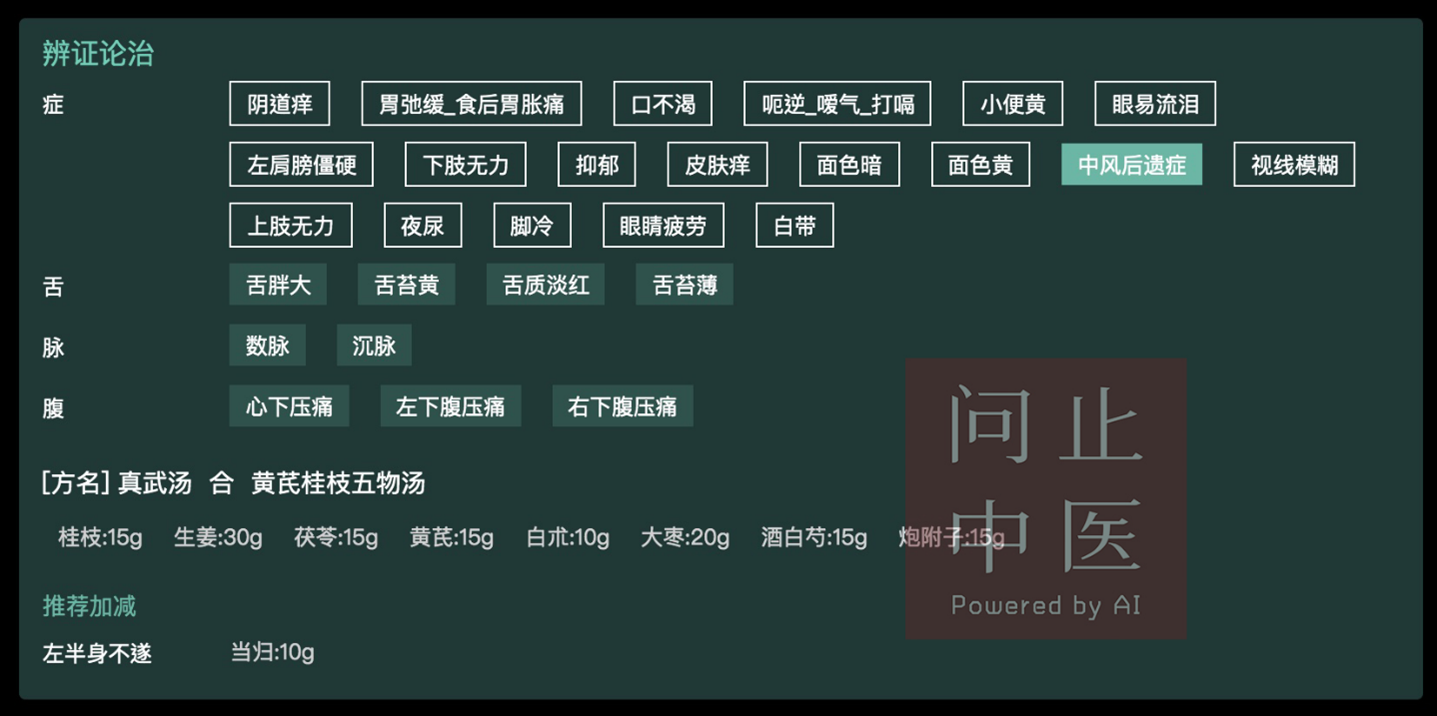

在中医大脑上录入症状后,以中风后遗症作为主症选方,中医大脑计算使用真武汤合黄芪桂枝五物汤的加减。

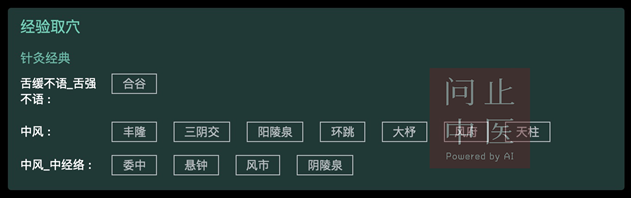

用药同时配合针灸,为了加强刺激经络疏通,连续五天使用针灸配合治疗后带药返家。

治疗其间患者表述自己除了舌头僵硬、半身麻木外,长年为眼睛所苦。眼睛畏光、迎风流泪、眼球憋胀感、眼睑红肿,于是在治疗上优先以中风后遗症为主,辅以调肝血求改善眼睛不适。开具两方,交替服用。选方的过程中,加减选用当归,也正好患者有左侧麻木的表现。当归在中风后遗症的组方上也特别有活血通经之效。我还记得当时嘱附了药房,给她用的当归最好都以当归尾为主。以加强通络效果。

张女士在用药后僵麻的情况都在改善,于是我们秉著守方守法原则,持续用药近两个月,张女士反馈已无舌僵麻木、左腿拘挛、眼肿等情况。

后记:

仲景在《金匮要略》中用黄芪,其义有三,一是补虚理劳:如黄芪建中汤治疗“虚劳里急,诸不足”等;二是通阳逐痹:如黄芪桂枝五物汤治疗“血痹”等;三是护卫除湿:如防己黄芪汤、防己茯苓汤、黄芪芍药桂枝苦酒汤、桂枝加黄芪汤及乌头汤治疗“风水”“皮水”“黄汗”“历节”等。

仲景用黄芪重在扶正祛邪,他在益气补虚的基础上,配以淡渗祛湿药、通经活络药、祛风散寒药等,治疗疑难疾病。至此说明,仲景治急症不用黄芪,而治杂病则用黄芪,意在缓缓收功。

中医有“扶正祛邪”的说法,即当人体的抵抗力不足时,治疗的方针是维护和支持体内的正气,待正气充旺,自然能战胜邪气。黄芪所治疗的病证,正是体内正气不足的病证之一,即“气虚证”。黄芪的作用比较和缓,且少副作用,适用于长期服用。所以,人称黄芪是“王道”的药物。不过,黄芪也不能滥用。因为黄芪性质偏于温热,对体质实热、消化不良、急性感染性发热、腹满腹痛便秘者,用之不但无效,相反还有加重病情的不良反应。

暂无回复