芍药甘草汤的临床应用与现代研究

【摘要】芍药甘草汤最早见于张仲景《伤寒杂病论》第29条。该经典名方由白芍和炙甘草两味药配伍而成,具有养血敛阴、调和肝脾、缓急止痛之功效,用于治疗肌肉痉挛、坐骨神经痛、顽固性呃逆、丛集性头痛、原发性痛经等。研究表明,芍药与甘草以1:1配伍最佳,不同的配伍剂量对治疗疾病时会有不同的治疗效果。通过综述,证实了经方剂量配伍的科学性、合理性、高效性。

【关键词】芍药甘草汤;伤寒杂病论;经典名方;脚挛急

芍药甘草汤出自张仲景《伤寒杂病论》第29条:“伤寒脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急……作干姜甘草汤……若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸……”。历朝历代医家对此方极为推崇,沿用至今,并且在其基础上加减化裁,起到不同的功效,治疗不同的病证。现代研究表明,芍药甘草汤具有显著的解痉、抗炎、镇痛、止咳、平喘、抗过敏、保肝利胆、抗病毒、抗纤维化、保护胃黏膜、保护跟腱组织、免疫调节、通便等作用[1]。在原方中,芍药甘草汤主要用于治疗脚挛急;现代临床主要用于治疗肌肉痉挛、坐骨神经痛、顽固性呃逆、丛集性头痛、带状疱疹后遗神经痛、抗精神病药所致高催乳素血症、原发性痛经、面肌痉挛、不安腿综合征、糖尿病周围神经病变、横纹肌溶解症、皮肤瘙痒等多种疾病。

1 组方配伍分析

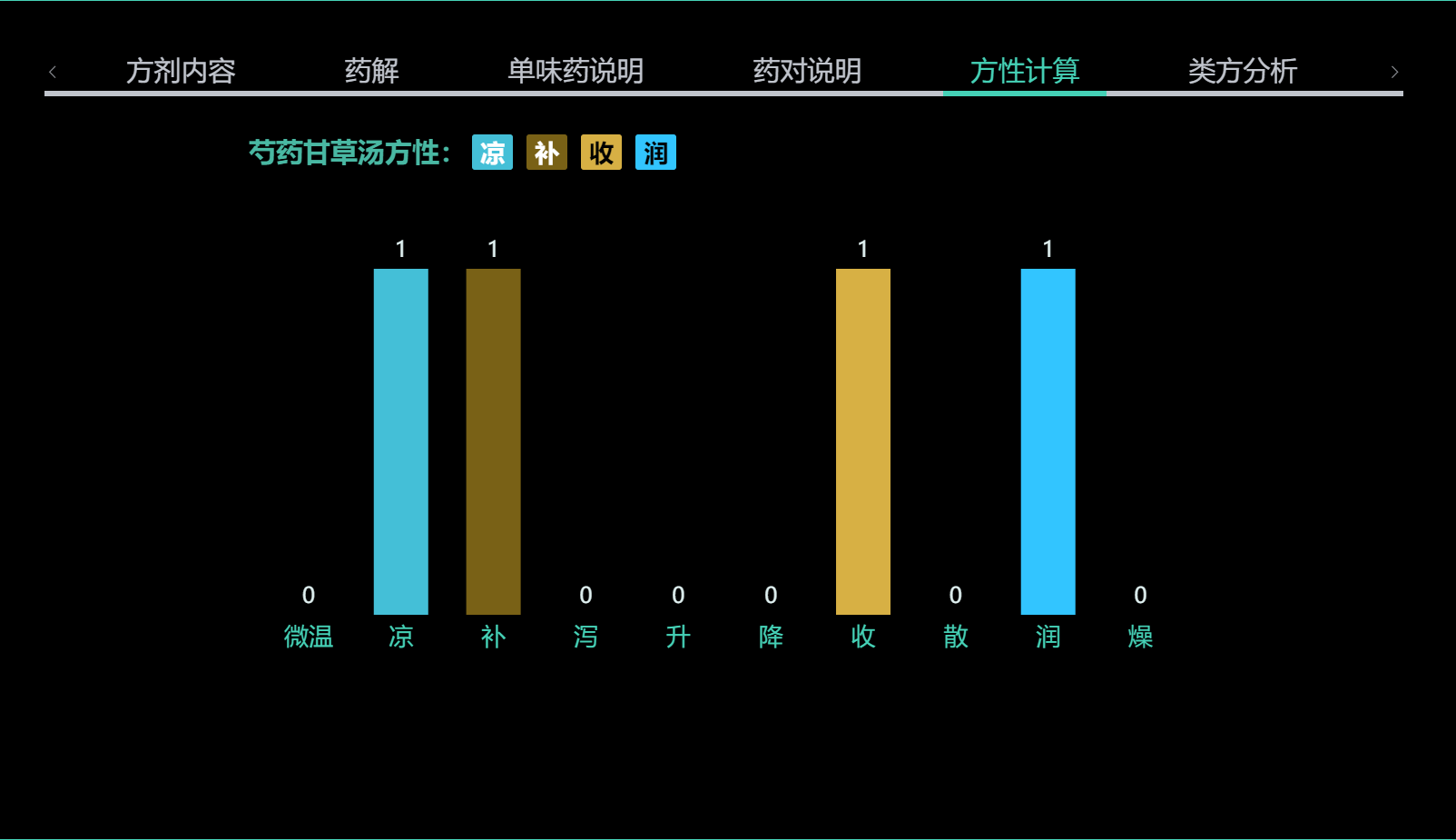

芍药甘草汤源于《伤寒杂病论》,是张仲景推为群方之魁—桂枝汤的基本组成方剂之一[2]。原由“芍药和甘草两味药配伍而成(各四两,炙)上二味,以水三升,煮取一升五合,去滓,分温再服”,组方精简,以芍药为君,以甘草为臣。其中白芍性微寒,味酸、苦,能够养血调经、敛阴止汗、柔肝止痛、平抑肝阳。甘草性平,味甘,能够补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药。两药合用,酸甘化阴,阴液恢复,筋脉得养,挛急自平[3]。具体见表1。在《伤寒论》112首方剂中,有31首方剂用到了芍药,70首方剂用了甘草,24首方剂中有芍药与甘草配伍使用,说明二者配伍使用较多[4]。当白芍与甘草按1:1配伍时,其功效以缓解挛急为主;当白芍的用量多于甘草时,其功能主治以止痛为主,且止痛多用赤芍,解痉多用白芍。

表1 芍药+炙甘草药性比较

2 药理药效学研究

2.1解痉作用

芍药甘草汤对躯体、四肢、各种平滑肌性脏器组织(如胃肠、膀胱、尿道、胆囊、子宫、输卵管、气管、血管等部位)的平滑肌的挛急均有镇静作用[1]。芍药甘草汤的解痉作用在很大程度上受到芍药与甘草配比的影响。杨艳等[5]运用豚鼠离体回肠平滑肌探究芍药甘草汤解痉作用与白芍用量的相关性,结果发现白芍与炙甘草配伍比例由1:1逐渐增高至6:1时,肠平滑肌频率、肌张力呈递减趋势,频率、肌张力变化率呈递增趋势,证实增大白芍用量将直接影响回肠平滑肌频率及张力变化率,解痉作用增强。

2.2 抗炎、镇痛作用

芍药甘草汤可以明显减少乙酸所致的小鼠扭体次数,可以减低炎症模型组动物血清中致炎因子的含量,对巴豆油所致小鼠耳壳炎症、乙酸所致小鼠腹腔炎症有明显的抑制作用[6]。

2.3 保护胃黏膜

李静[7]研究发现芍药甘草汤能减少乙酸溃疡大鼠胃酸分泌、降低胃蛋白酶活性,增加大鼠再生黏膜厚度,促进表皮生长因子(EGF)和NO等保护因子的合成,并且能够促进氧自由基清除剂超氧化物歧化酶(SOD)的合成,降低攻击因子丙二醛(MAD)的损害。2.4 免疫调节作用

研究认为芍药甘草汤能显著增强机体特异性和非特异性免疫功能。石学魁等[8]研究发现芍药甘草汤能提高正常小鼠腹腔巨噬细胞吞噬百分率和吞噬指数,促进正常小鼠淋巴细胞转化率、溶血空斑及溶血素的形成。刘文辉[9]研究发现,芍药甘草汤能增强CD4+T淋巴细胞活性,显著增强小鼠腹腔巨噬细胞的活化和自然杀伤细胞(NK细胞)的杀伤率,对于淋巴细胞分泌抗体的功能确有一定的促进作用,体外能有效刺激小鼠脾细胞的增殖,并呈浓度依赖性。

3 临床研究

3.1肌肉痉挛

赵保忠[10]认为,腓肠肌痉挛是由于肝肾阴虚,寒湿之邪瘀滞经络,筋失濡养所致,应用芍药甘草汤治疗腓肠肌痉挛患者30例,在原方基础上加木瓜、伸筋草。3d为1个疗程,不愈者继服1个疗程。结果:治愈25例,显效4例,临床治愈率83.3%,总有效率100%。临床治愈病例随访6个月以上均未复发,且均服用5剂以下,疗效显著。

3.2 坐骨神经痛

坐骨神经痛姜德伟[11]应用芍药甘草附子汤加减治疗腰椎间盘突出症引起的坐骨神经痛56 例,主方药物组成:白芍30g, 甘草15g,附子15g。麻木者加天麻10g、蜈蚣(冲服)4g、全蝎(冲服)4g;有瘀血者加土鳖虫(冲服)10g。连续治疗2~3周。结果:治愈31例,显效21例,有效0例,无效4例,总有效率92.9%。赵志强等[12]应用芍药甘草汤加味治疗坐骨神经痛42例,随症加减:气虚者加党参、黄芪;血瘀者加乳香、没药、当归、鸡血藤;风湿盛者加秦艽、海风藤、防己。疗程30d。结果:治愈26例,有效14例,无效2例,总有效率95.2%。

3.3皮肤瘙痒

万鹏等[13]根据“痒为痛之渐”的中医理论,采用芍药甘草汤治疗皮肤瘙痒症,药物组成:白芍 20g,甘草10g,当归10g,川芎10g,生地黄10g,黄芪10g,蒺藜10g,酸枣仁15g。结果:服药6剂后瘙痒缓解大半,治疗3周后,瘙痒停止。

3.5急性腰扭伤

侯爵等[14]纳入72例符合标准的急性腰扭伤患者随机分成两组,治疗组予以芍药甘草汤颗粒:白芍30g,炙甘草15g,早晚冲水送服;对照组予以复方氯唑沙宗片,一次两片,tid。连续治疗2周后,观察治疗前后各组VAS、ODI,腰部活动功能。发现治疗组明显优于对照组。

结语

白芍—甘草这对经典的中药配伍药对,是中医学在长期临床实践中得出的有效经验方剂,也是中医理论整体观和辨证论治的,具体体现,可养肝阴,柔筋止痛,具有多成分、多靶点作用的特点,止痛作用是标本兼治,而非单纯阻止疼痛,是西药单一成分无法相比的。研究人员对芍药甘草汤进行了大量的实验研究,证实芍药甘草汤具有很好的抗炎、镇痛作用,对胃肠、输尿管、膀胱的平滑肌有松弛作用,并具有保护肝脏、保护胃黏膜、利胆退黄、平喘、抗过敏、增强免疫、通便等多种药理学作用。临床上通过中医辨证论治,已用于治疗各种临床疾病,且疗效显著。但是,目前芍药甘草汤仍无成型的优良制剂,对该类经方的开发远落后于日本,国际、国内市场几乎被日韩占领,除趋利因素外,国人对中医药的重视、信任程度及研发投入也远低于国外。当务之急是乘着《中华人民共和国中医药法》的实施及国家中医药发展战略的“东风”,充分放开对中医药的束缚,加大科研经费的投入,尤其要深入经方方剂学研究,加快研制出一批方简效优的经方制剂,全面普及中药经方应用常识,提高治病及治未病的效果,充分发挥中医学在医疗改革及全民大健康中的强大优势。

参考文献

[1]张保国,刘庆芳.芍药甘草汤方剂学实验研究[J].中成药,2012,34(07):1354-1358.

[2]曲缘章,马生军,朱广伟,万林春,孙博,李雅静,郭杰,徐腾腾,常阿倩,李刚,杨林勇,李宝国.芍药甘草汤的历史沿革与现代研究[J].中国实验方剂学杂志,2020,26(06):216-225.DOI:10.13422/j.cnki.syfjx.20200347.

[3]张春蓉.仲景运用甘草初探[J].四川中医,2001(11):12-13.

[4]王永谦,李文浦,张文如,孙平生,张静生,李中宇,张德福.芍药甘草汤的研究进展[J].辽宁中医杂志,1980(09):36-38.DOI:10.13192/j.ljtcm.1980.09.38.wangyq.016.

[5]杨艳,李东华,王洋,王萍,李惠芬,吴咸中.大剂量使用芍药与甘草配伍解痉作用的研究[J].时珍国医国药,2013,24(02):347-349.

[6]张玉梅,赵娜娜.芍药甘草汤的临床研究及药理作用[J].吉林中医药,2010,30(05):439-441.DOI:10.13463/j.cnki.jlzyy.2010.05.037.

[7]李静. 加味芍药甘草汤对胃粘膜保护作用及机理的实验研究[D].湖北中医学院,2006.

[8]石学魁,王雅贤,张晓莉,唐小云.芍药甘草汤免疫学研究[J].牡丹江医学院学报,2006(02):18-20.DOI:10.13799/j.cnki.mdjyxyxb.2006.02.006.

[9]刘文辉. 芍药甘草汤对小鼠免疫功能影响的实验研究[D].山东中医药大学,2010.

[10]赵保忠.芍药甘草汤加味治疗腓肠肌痉挛30例[J].光明中医,2014,29(09):1887-1888.

[11]姜德伟.芍药甘草附子汤治疗坐骨神经痛[J].中国民间疗法,2015,23(02):56-57.DOI:10.19621/j.cnki.11-3555/r.2015.02.045.

[12]赵志强,仝允辉.芍药甘草汤加味治疗坐骨神经痛42例[J].中医研究,2014,27(02):40-41.

[13]万鹏,陈云慧.运用芍药甘草汤治疗皮肤瘙痒症探析[J].陕西中医学院学报,2012,35(01):14-15.DOI:10.13424/j.cnki.jsctcm.2012.01.007.

[14]侯爵. 芍药甘草汤治疗急性腰扭伤的疗效观察[D].北京中医药大学,2014.

暂无回复