选此题是因为自己在12月上旬外感风寒,由一开始的麻黄汤证,到后来的麻杏石甘证,最后变成类似支饮的症状。一开始还用针灸硬扛,直到外感发热恶寒去了,热痰喘证没了,留下吐痰清稀的饮证,自觉胸中闷有痰饮,尤其是久咳不止实在受不了,想到11/21金匮课程中林老师提到饮证可以用干姜细辛五味子组合的苓甘姜味辛夏汤,于是服用,自觉胸闷还加了厚朴,最后效果很好,故以此为题。

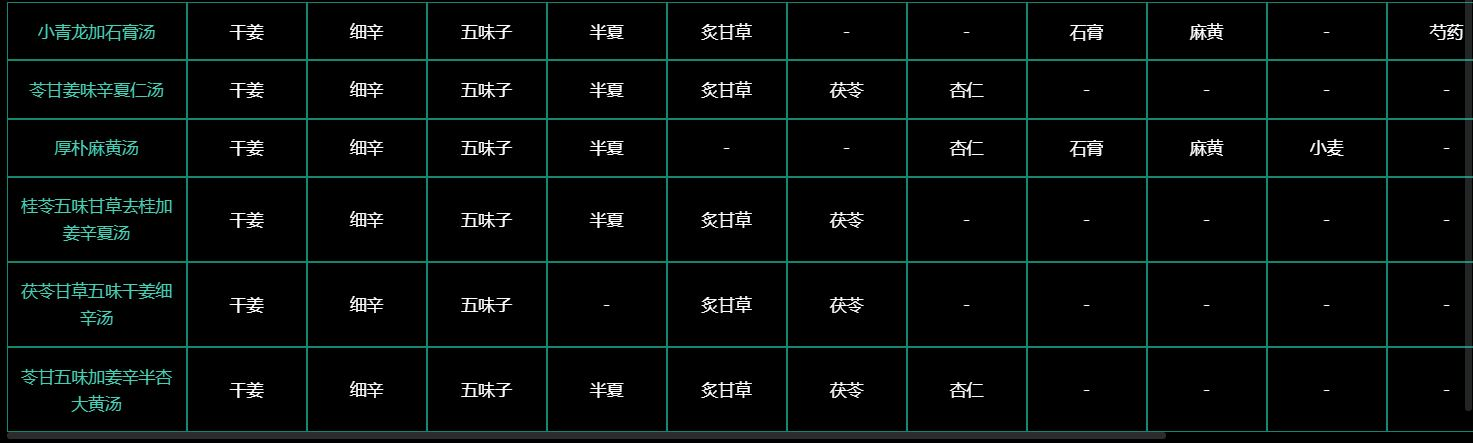

首先用中医大脑输入干姜细辛五味子,得出以下六条经方:

分别是小青龙加石膏汤,桂苓五味甘草去桂加姜辛夏汤,厚朴麻黄汤,苓甘姜味辛夏仁汤以及苓甘五味姜辛汤,其中的小青龙加石膏汤以及厚朴麻黄汤组成

相似为一组,桂苓五味甘草去桂加姜辛夏汤和苓甘五味姜辛汤以及苓甘姜味辛夏仁汤及苓甘五味加姜辛半杏大黄汤可以分为另一组来看,以下先对这六条经方分

别说明:

各论: 小青龙加石膏汤

出处:《金匮要略》

原文: 肺胀,咳而上气,烦躁而喘,脉浮者,心下有水,小青龙加石膏汤主之。

组成: 麻黄 芍药 桂枝 细辛 甘草 干姜各三两 五味子 半夏各半升 石膏二两

方解: 《金鉴》引李彣:心下有水,麻黄、桂枝发汗以泄水于外,半夏、干姜,细辛温中以散水于内,白芍、五味子收逆气以平肝,甘草益脾土以制水,加石膏以

去烦躁,兼能解肌出汗也。

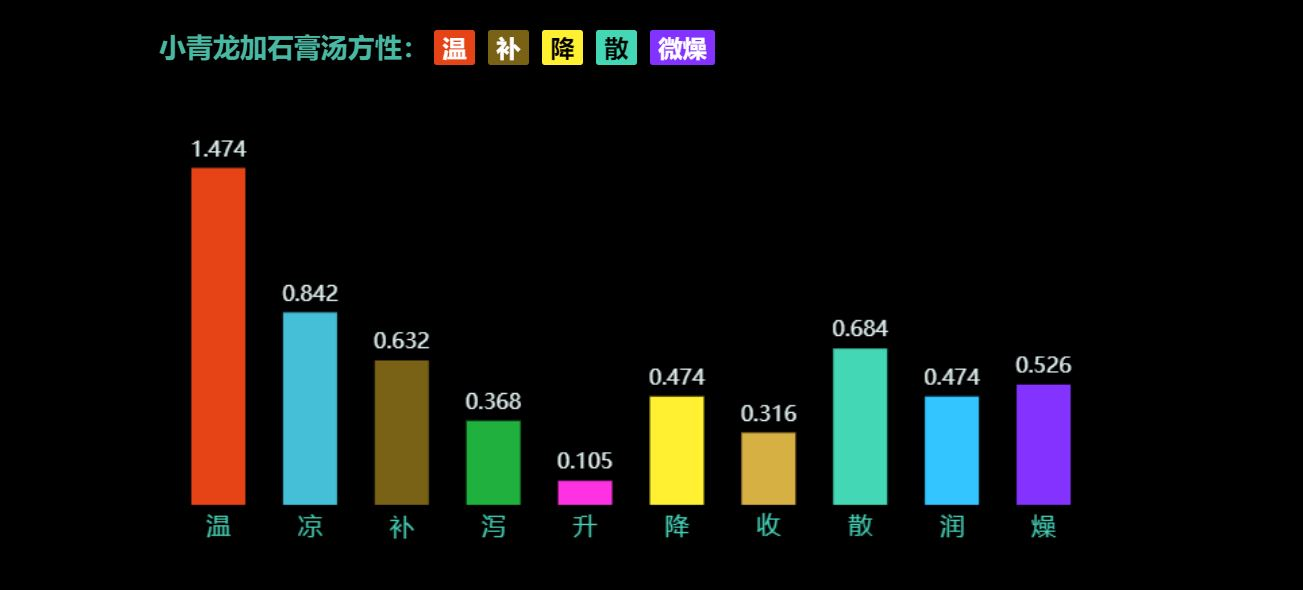

讨论: 对比小青龙汤多了一味石膏,对比原文比小青龙多了”烦躁”二字,查阅中医大脑石膏功效为“清热泻火,除烦止渴”无误。对比其他几道经方,多了桂枝麻黄

芍药等组成,因小青龙属麻黄类方主治外有寒内有饮,再查阅中医大脑方性,主要为温补降散,符合咳逆饮证所需要的方性。

各论: 厚朴麻黄汤

出处:《金匮要略》

原文: 咳而脉浮者,厚朴麻黄汤主之。

组成: 厚朴五两 麻黄四两 石膏如鸡子大 杏仁半升 半夏半升 干姜二两 细辛二两 小麦一升 五味子半升

方解: 《金匮玉函经衍义》:凡仲景方,多一味,减一药,与分两之更重轻,则异其名,异其治,有如转丸者。若此三味,加芒硝则谓之大承气,治内热腹实满之

甚;无芒硝,则谓之小承气,治内热之微甚;厚朴多,则谓之厚朴三物汤,治热痛而闭。今三味以大黄多,名厚朴大黄汤,而治是证。上三药皆治实热用。

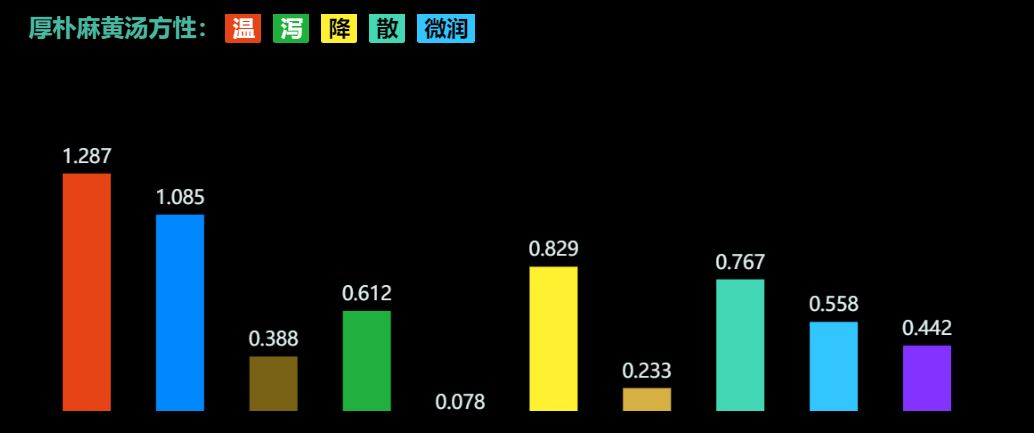

讨论: 此方与小青龙加石膏汤同在肺胀篇内,小青龙加石膏汤原文有“脉浮者,心下有水”,故这条原文也可以视为咳加上心下有水者,厚朴麻黄汤主之。

对比小青龙加石膏汤组成,厚朴麻黄汤少了甘草,多了杏仁厚朴以及小麦,应适用于咳逆重而痰多白滑者。

中医大脑方性,对比上方则补性下降,适合正气实的患者。

各论: 苓甘五味姜辛汤

出处:《金匮要略》

原文: 冲气即低,而反更咳,胸满者,用桂苓五味甘草汤去桂加干姜、细辛,以治其咳满。

组成: 茯苓四两 甘草三两 干姜三两 细辛三两 五味半升

方解: 本方原治支饮服小青龙汤后,咳虽减,但其人冲气上逆,出现气从小腹上冲胸咽之状,继投桂苓五味甘草汤,服已,冲气虽平,而反更咳,胸满者,属小青

龙汤之变法。因证无表寒,冲气已平,故不用麻黄、桂枝解表散寒;寒饮尚存,故仍用干姜、细辛温肺散寒化饮;因饮邪较重,故配茯苓健脾渗湿,以杜生

痰之源。

讨论: 此方在原文中属于服用小青龙后的变证方,若服用小青龙之后出现气上冲的症状,应服用桂苓五味甘草汤,若服用后出现咳嗽胸胀更严重的状况,则桂苓五

味甘草汤去桂枝加干姜细辛,干姜细辛针对胸胀咳嗽处理,气上冲已经缓解故去桂枝。

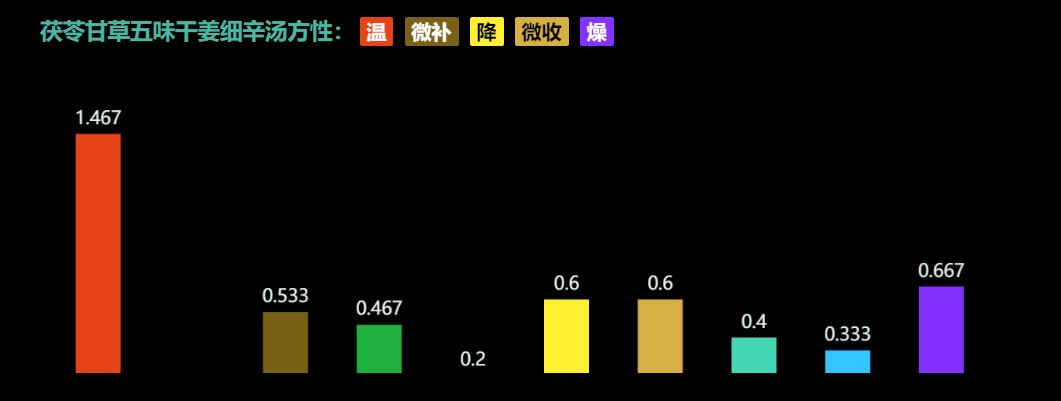

中医大脑方性,主要为温燥收降,符合咳逆上气,肺胀等证。

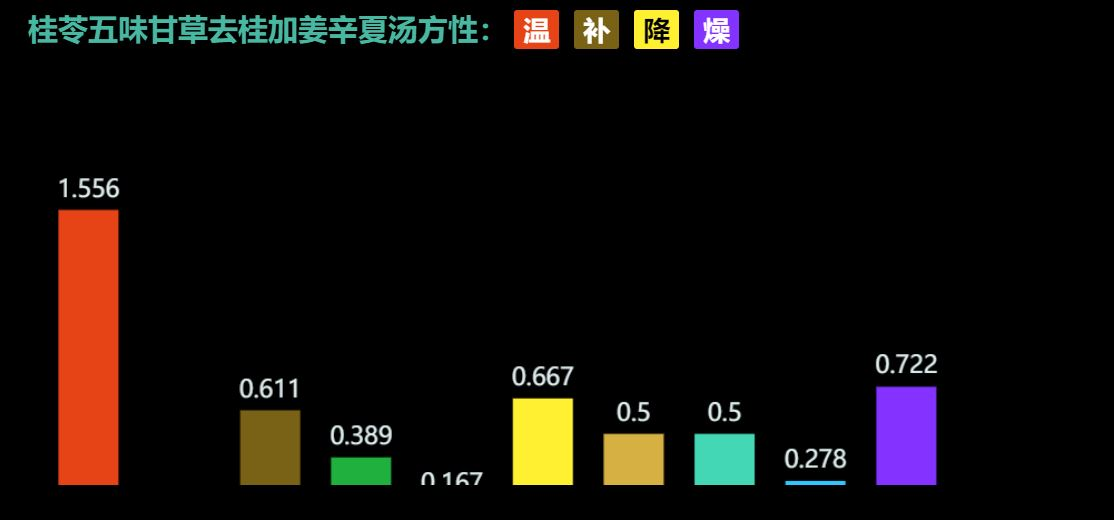

各论: 桂苓五味甘草去桂加姜辛夏汤(苓甘姜味辛夏汤)

出处:《金匮要略》

原文: 咳满即止,而更复渴,冲气复发者,以细辛、干姜为热药也。服之当遂渴,而渴反止者,为支饮也。支饮者法当冒,冒者必呕,呕者复内半夏以去其水。

组成: 茯苓四两 甘草三两 五味半升 干姜三两 细辛三两 半夏半升

方解: 饮邪上逆,故见眩冒而呕,治当温阳化饮,降逆止呕。故以苓甘五味姜辛汤温阳化饮,更加半夏降逆止呕、燥湿祛痰、下气散结,以去在下之饮,则饮邪

消、逆气平、阳升阴降,眩冒自止。

讨论: 苓甘姜味辛夏汤比苓甘五味姜辛汤多了一味半夏,若见呕症可用苓甘姜味辛夏汤,加强除水的效果。

大冢敬节提到日本汉方家浅田宗伯说过,苓甘姜味辛夏汤是里证小青龙,跟林老师提到的无外感饮证用之是同样的道理。

中医大脑方性,对比上方则温降燥性上升,针对饮证肺账更强。

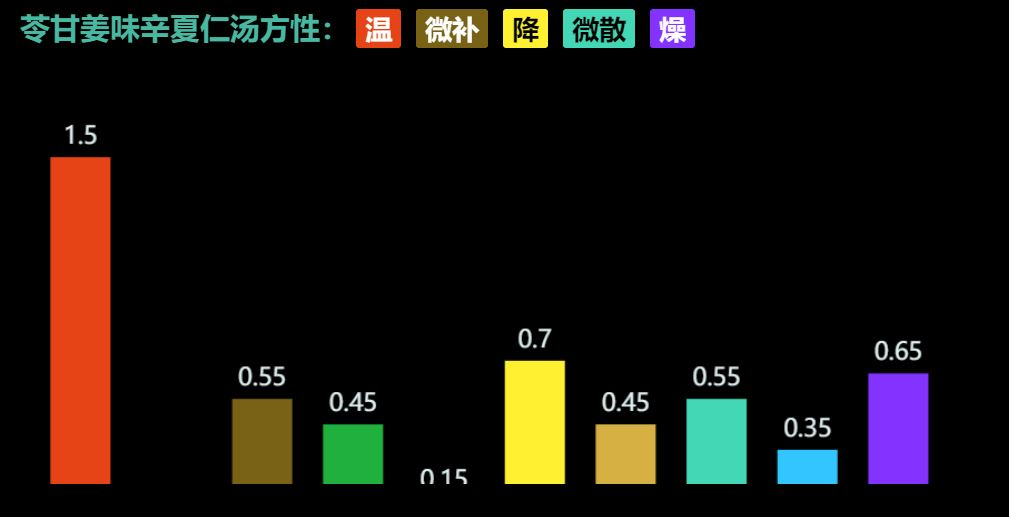

各论: 苓甘姜味辛夏仁汤

出处:《金匮要略》

原文: 水去呕止,其人形肿者,加杏仁主之。其证应内麻黄,以其人遂痹,故不内之;若逆而内之者,必厥。所以然者,以其人血虚,麻黄发其阳故也。

组成: 茯苓四两 甘草三两 五味半升 干姜三两 细辛三两 半夏半升 杏仁半升

方解: 方中干姜、温肺散寒化饮、温运脾阳而化湿;细辛温肺化饮。杏仁开降肺气,使气行则水行;茯苓健脾渗湿;半夏、燥湿化痰、佐以五味子,收敛肺气而止

咳,配合细辛一散一收,散不伤正,收不留邪,甘草调和诸药。

讨论: 若服用上方苓甘姜味辛夏汤,水去呕止,其人形肿者,加杏仁主之。

这里比较特别的是加杏仁去水肿,查阅中医大脑杏仁功效为“止咳平喘,润肠通便”而未见去水。针对这点我查阅了现行的大学中药学课本以及本草经,都未

提到杏仁有利水功效,大冢敬节针对这点提出,茯苓杏仁甘草汤有良好的利水去肿效果,不止是茯苓的单一功效,可能杏仁也起到辅助效果。

故再次查阅中医大脑对于茯苓杏仁甘草汤的方解如下“本方的主药是茯苓和杏仁。茯苓能袪除中焦胃内的停水,并抑下上迫之气;杏仁主作用于上焦胸膈,

祛除胸中之水,降下上冲之气,并温行血液;甘草则调和二药。又杏仁中含有他命b15,对于喘息有效。”在此出现了杏仁可以去上焦水的记载,说明了为何

其人形肿者,可以加杏仁主之。

中医大脑方性,对比上方则增加微散效果,可视为杏仁功效。

各论: 苓甘五味加姜辛半杏大黄汤

出处:《金匮要略》

原文: 若面热如醉,此为胃热上冲,熏其面,加大黄以利之。

组成: 茯苓四两 甘草三两 五味半升 干姜三两 细辛三两 半夏半升 杏仁半升 大黄三两

讨论: 承上条,见面红为胃热上冲熏面,则加入大黄去腑热。

中医大脑方性,对比上方则增加凉泻效果,可视为大黄功效。

份量: 我们对比六条经方剂量比例:

单位:g

干姜

细辛

五味子

小青龙加石膏汤

3两

3两

半升

厚朴麻黄汤

2两

2两

半升

苓甘五味姜辛汤

3两

3两

半升

苓甘姜味辛夏汤

2两

2两

半升

苓甘姜味辛夏仁汤

3两

3两

半升

苓甘五味加姜辛半杏大黄汤

3两

3两

半升

以黄煌经方使用手册单位比例换算,3两换算成15g,半升换算成12.5g,以上方剂的干姜细辛五味子三味药分量比例大约落在1:1:0.8 或是0.8:0.8:1左右,并没有太

大的差异。至于为何有这两种组合的差异,依我目前的能力尚无法解读,我另外查阅了桂林古本《伤寒杂病论》的厚朴麻黄汤组成,甚至没有干姜及细辛两味

药,亦有可能是传抄之误,故目前使用以1:1:0.8 来使用应该是比较遵照经方原意的方式。在云南中医学院的《干姜-细辛-五味子药对的止咳、抗炎作用研究》一

文中,除了透过现代药理学试验小鼠抗炎作用成效之外,得出姜辛味组合最佳的效果比例为1:1:1,亦可作为参考。

结论:

《金匮要略》“病痰饮者,当以温药和之。”大家多以苓桂术甘汤作为这句话的附注,其实干姜、细辛、五味子的药对组合同样是“病痰饮者,当以温药和之。”的

最佳代言,三味相配,干姜、细辛开宣肺气,温化寒痰,同时能温脾阳以化气行水,使无新饮生成,五味子收敛肺气,温散并行,开肺而不发汗,敛肺而不碍

痰,共同起到温化痰饮、止咳平喘,又不伤气津的效用,使寒饮得去,肺宣降有权开合有度,气机调畅,肺气得安,其痰嗽得止。治疗寒饮咳嗽时常用“姜辛味”药

对来达到温肺化饮的功效。查阅历代文献,尚有《太平圣惠方》中主治寒邪伤肺,咳嗽短气,心胸不利之干姜散;《简易方》中主治外感风寒,内伤生冷,痰饮

内停咳嗽的杏子汤;《圣济总录》中主治肺中寒,咳唾浊沫之温肺散等。近代名医张锡纯效法仲景五味配干姜施之于临床屡验屡效,在《医学衷中参西录》中云

“盖五味之皮虽酸,其仁则含有辛味,以仁之辛济皮之酸,自不至因过酸生弊。”干姜、细辛、五味子的药对由此成为历代医家治疗寒痰(饮)内停于肺之常用药

对。我自己也刚好得了饮证,用了此药对并得到良好疗效,学而时(实)习之,不亦说呼?

暂无回复