结业论文(泽泻+桂枝药对整理分析)

目录

1、前言

2、单味药及药对的查找与整理(数据援引中医学习大脑)

3、对应方剂的整理与分析

4、中医学习大脑对典型方剂的原文与方解

5、临床应用案例分析

6、结论

7、后续

前言

在精一书院的时间过得真快,不知不觉已经学习了5个月,对于不是专业中医学生的我,感觉要写一篇药对的结业论文确实有点难度,首先自己没有临床的用药经验,其次自己对中药处于初学阶段,所以,论文中仅表示对茯苓+桂枝的药对使用中的浅薄认识,希望各位同学和老师提出宝贵意见和建议,谢谢!

单味药及药对的查找与整理(数据援引中医学习大脑)

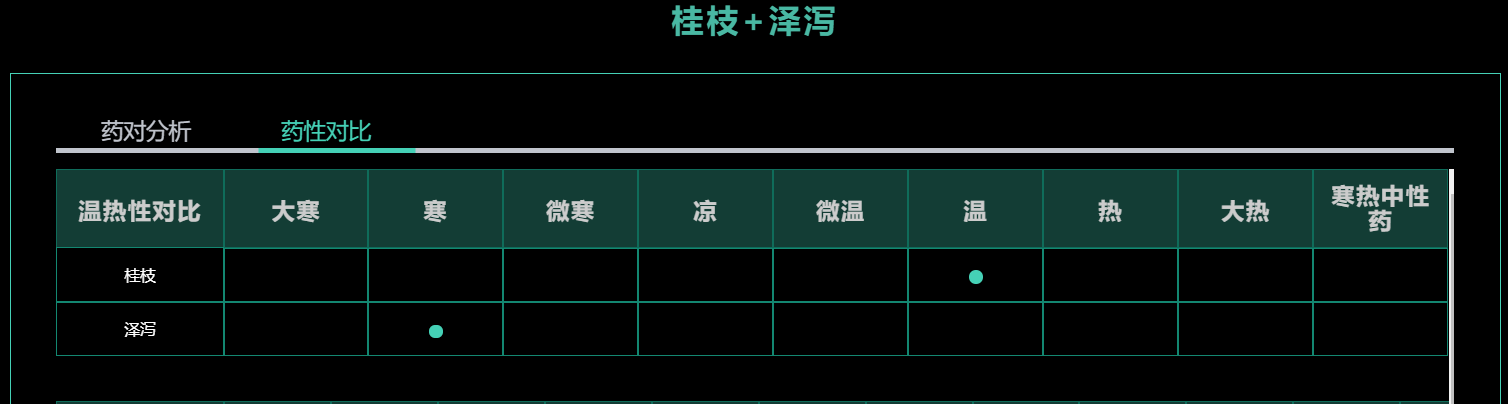

小结:通过以上整理发现:

泽泻:性味甘、淡、寒,归肾、膀胱经,利水渗湿、泻热;

桂枝:性味辛、甘、温,归心、肺、膀胱经,发汗解肌、温经通脉、通阳化气;

一起做药对使用时,一补一泻,阴阳平衡,从而达到利水渗湿,温阳化气之功效。

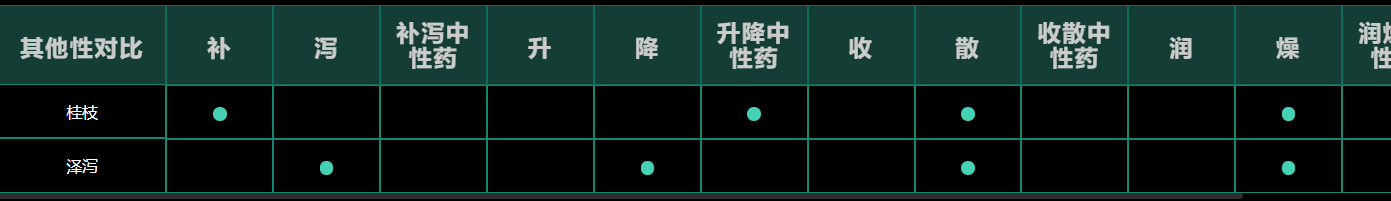

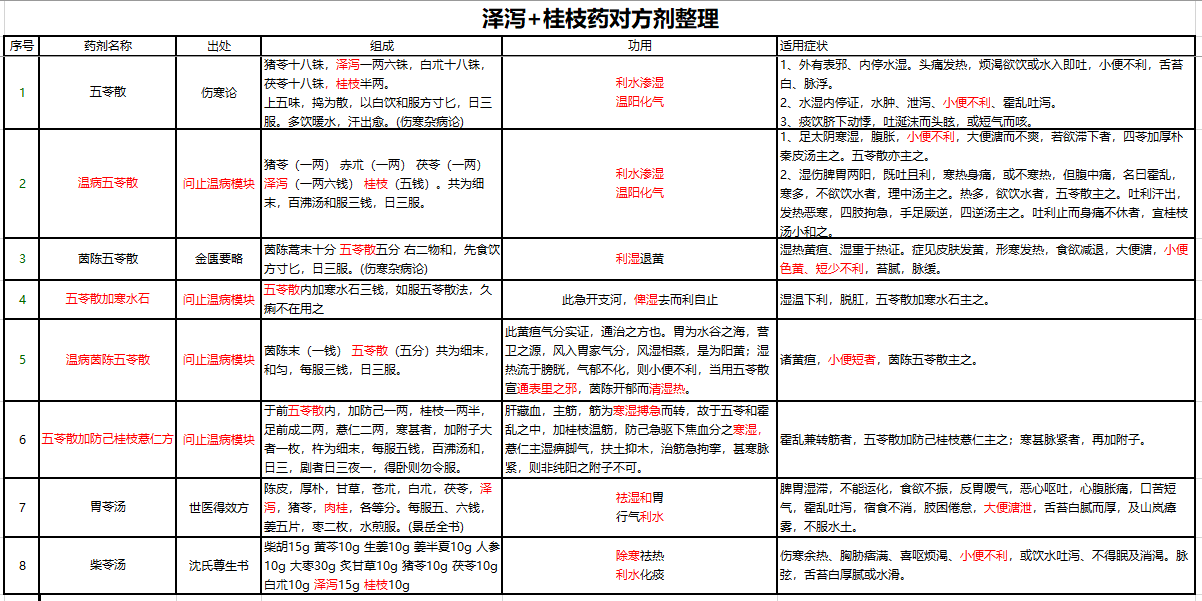

对应方剂的整理与分析 小结:以上8种方剂主要是针对水湿内停所导致的系列疾病如:浮肿、小便不利、大便溏泻,而泽泻+桂枝药对在治疗中,达到利水渗湿,温阳化气的功效。

小结:以上8种方剂主要是针对水湿内停所导致的系列疾病如:浮肿、小便不利、大便溏泻,而泽泻+桂枝药对在治疗中,达到利水渗湿,温阳化气的功效。

中医学习大脑对典型方剂的原文与方解

通过以上药对方剂整理,对其中五苓散方剂进行分析:

[伤寒论原文]

(1)太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦躁不得眠,欲得饮水者,少少与饮之,令胃气和则愈。若脉浮,小便不利,微热,消渴者,五苓散主之。(《伤寒论》)

(2)发汗已,脉浮数,烦渴者,五苓散主之。(《伤寒论》)

(3)伤寒汗出而渴者,五苓散主之;不渴者,茯苓甘草汤主之。(《伤寒论》)

(4)中风发热,六七日不解而烦,有表里证,渴欲饮水,水入则吐者,名曰水逆,五苓散主之。(《伤寒论》)

(5)病在阳,应以汗解之,反以冷水潠之,若灌之,其热被劫不得去,弥更益烦,肉上粟起,意欲饮水,反不渴者,服文蛤散;若不瘥者,与五苓散。(《伤寒论》)

(6)本以下之,故心下痞,与泻心汤,痞不解。其人渴而口燥烦,小便不利者,五苓散主之。(《伤寒论》)

(7)霍乱,头痛发热,身疼痛,热多欲饮水者,五苓散主之;寒多不用水者,理中丸主之。(《伤寒论》)

(8)脉浮,小便不利,微热消渴者,五苓散主之。(《金匮要略》)

(9)假令瘦人脐下有悸,吐涎沫而癫眩,此水也,五苓散主之。(《金匮要略》)

[中医学习大脑方解]

(1)方中的泽泻、猪苓、茯苓、白朮都是体液的调整剂,能去除胃肠内的停水,善通尿利而消除浮肿;泽泻、猪苓治渴,而与茯苓俱有鎭静的功效;桂枝去表热,并治气之上冲,且协助他药加强利尿的效能。

(2)构成本方的药物,大部分属药味淡泊的利水剂,并具有调整体内水分的偏在作用。

五苓散能对细胞及血液供给水分,缓解由于浸透压力低下而起的利尿制止作用。尤其是本方的各种症状,多是血液中的水分及血管外的水分——即组织和体腔内的水分失去均衡,虽然在组织或体腔内有多余的水分,可是因为停滞不通而无法滋润血液,本方能够调整各部门的水分,使之归于均衡。所以五苓散能把停滞于胃内及其他体腔管内外的水向血液中输送,血液为之得到滋润。由于血液获得滋润,而口渴亦随之而止,小便也自然通利,烦躁和失眠便可霍然消除。

本方的主药是猪苓,它善利小便、除口渴,并有显着的渗泄作用;茯苓有导气行水,兼祛除胃内停水的功能;白朮通行上中下而利水;泽泻具有倾泻水般的行水效能;桂枝能发散肌表的邪气,且能上行而使气血发泄透达,使之周行表里上下无阻。因以上五种药物的相互作用,而调整水分的偏在,且导之于尿利,以治本方的各种症状。

(3)本方具有利水、健脾、发表、疏肝等功,为温阳化气利水剂,其性温化,善利小便,适用于外有太阳表证,内有蓄水杂证,还治霍乱吐泻,更医癫痫头眩、痰饮等症,本方虽然治证多而不一,但其要点是:小便不利,水肿无热者,舌苔白腻,虽口渴而饮下难受。

方中泽泻、猪苓、茯苓、白朮等药,均为体液调整剂,对于水湿,渗泄之力最优,能将水湿从尿利而去,并解口渴,而消浮肿。桂枝辛热为使,热因热用,引入膀胱以化其气,使湿热之邪,皆从小便而出,则湿热下消,津回而渴止,而使体内水的代谢,恢复正常,诸症自消。

(4)本方主治病症虽多,但其病机均为水湿内盛,膀胱气化不利所致。在《伤寒论》中原治蓄水证,乃由太阳表邪不解,循经传腑,导致膀胱气化不利,而成太阳经腑同病。太阳表邪未解,故头痛微热;膀胱气化失司,故小便不利;水蓄不化,郁遏阳气,气不化津,津液不得上承于口,故渴欲饮水;其人本有水蓄下焦,饮入之水不得输布而上逆,致水入即吐,故此又称“水逆证”;水湿内盛,泛溢肌肤,则为水肿;水湿之邪,下注大肠,则为泄泻;水湿稽留肠胃,升降失常,清浊相干,则为霍乱吐泻;水饮停于下焦,水气内动,则脐下动悸;水饮上犯,阻遏清阳,则吐涎沫而头眩;水饮凌肺,肺气不利,则短气而咳。治宜利水渗湿为主,兼以温阳化气之法。方中重用泽泻为君,以其甘淡,直达肾与膀胱,利水渗湿。臣以茯苓、猪苓之淡渗,增强其利水渗湿之力。佐以白朮、茯苓健脾以运化水湿。《素问·灵兰秘典论》谓:“膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣”,膀胱的气化有赖于阳气的蒸腾,故方中又佐以桂枝温阳化气以助利水,解表散邪以祛表邪,《伤寒论》示人服后当饮暖水,以助发汗,使表邪从汗而解。诸药相伍,甘淡渗利为主,佐以温阳化气,使水湿之邪从小便而去。

小结:五苓散主治病症均为水湿内停,膀胱气化不利,水气上逆等所致,其治疗方案多以利水渗湿,温阳化气为主,方中猪苓、泽泻、茯苓主要为渗湿利水作用,同时使用桂枝温通经脉,通阳化气,白术、茯苓健脾以运化水湿,从而达到良好的治疗效果。

临床应用案例分析

五苓散被制作成丸剂、散剂、汤剂,胶囊,方剂等成品药剂,并在临床广泛使用,用于治疗诸如:急慢性肾炎、传染性肝炎、肝硬化腹水;急慢性肠炎、泌尿系感染、心脏病、浮肿、慢性胃炎、脑积水、痛症、骨伤科等,这些病证的病理本质都与水液代谢异常,水饮异常停积有关.

另外,骨伤科用五苓散治疗,医生的主要用药思路和原理是:骨伤类主要临床表症是肿胀、疼痛、麻木、发凉,其病机主要是:瘀血、痰浊、风寒湿热等,这就是医生使用五苓散的前提,伤科主要在活血软坚利水,考虑到气血水的关系,觉得用五苓散在逻辑上是可行的。

其次,自己接触到的一些客户,好多痛症,用手去触摸时,发现痛症的部位特别的冰凉,而且多数情况下能摸到一些粘液在皮表下面,通过一下艾灸或者药物热敷,可以暂时缓解客户疼痛,如果是长期调理,有部分客户疼痛会消失,现在结合临床医生骨伤科案例,可以明白其中的治疗原理,主要由于阳气亏虚,体内水湿代谢异常导致的经络不通,导致某些部位肿胀、疼痛,而用五苓散,可以温阳化气,利水渗湿,以达到水液代谢正常,肿胀、疼痛自然会消失。

结论

通过以上整理分析认为,泽泻+桂枝药对在中医治疗过程中,如果单独使用泽泻,只能达到利水渗湿,而自身阳气不足,治标不治本,不能从根本上治疗,单独使用桂枝只能达到温通经脉,通阳化气,通过药对使用,两者相互配合,一补一泻,阴阳调和,从而达到良好的利水渗湿,温阳化气的功效。

后续

之前学习中医知识是比较散乱的,没有系统的学习,只是知道某个方剂可以治疗何种疾病,不知道其中的用药原理和思路,以及方剂中的药对起什么作用,就像只知道抄方子,然后就觉得可以治病了,现在通过精一书院和中医大脑学习,才知道用药如用兵,你不了解你手下的兵,是不会打胜仗,而且不单单只是用,要了解药效、药性、配伍、药理、药代动力学等,才能开出有疗效的药方,就像问止中医,很多人反馈疗效好,就是因为用药精准,疗效显著,才得到大家的好评,也更加确信未来的中医一定是人工智能+传统中医相结合,因为医生的经验是有限的,而且用药分析不可能达到中医大脑的准确,知识信息量太大,一个普通的医生是没有办法实现的,而且古代医家的用药思路、方剂、药对、分析,是一名普通的医生,在不借用人工智能的前提下。是不能很全面的学习和查找,所以感觉要想学习好用药,就得好好的学习中医大脑,可以从中学习更多的中药药对,以便在方剂中更加灵活应用其加减原理.在中医大脑学习和应用中发现,很多药对经过大脑分析,给出的统计数据,更加深入的记住药方的使用症状,而不像之前需要大量背药方,有了药对分析应用参考,更加方便记住药方的功效和用药原理,相信给更多临床医生很大的启发,会治疗更多的患者,开出最有疗效的药方!

暂无回复