龙骨为古代巨型脊椎动物的骨骼化石,味甘、涩,性微寒入心、肝经,龙骨味甘涩,性平。

本品有生用、 用的分别。生龙骨有平肝潜阳、镇静,煅龙骨有固涩收敛的作用。

牡蛎味咸,性寒。生用有养阴潜阳、清热解渴、软坚散结的作用; 用有

缩小便、止带下的作用。

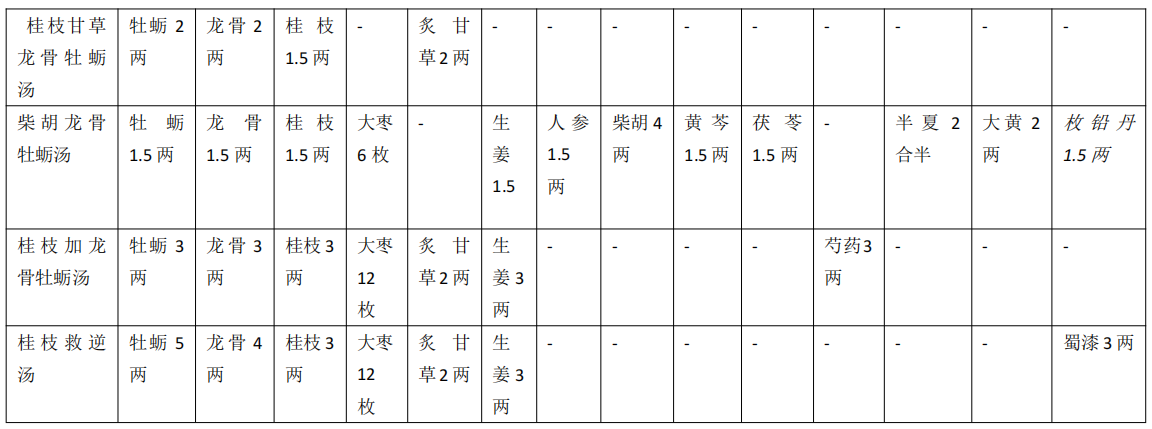

运用问止中医学习大脑检索发现,在《伤寒论》、《金匮要略》中,龙骨、牡蛎同时出现的

方剂中,有四首方剂,及“桂枝甘草龙骨牡蛎汤”、“柴胡龙骨牡蛎汤”、“桂枝加龙骨牡

蛎汤”、“桂枝救逆汤”。经对比方向,龙骨、牡蛎,成对出现时,均与“桂枝”同时出现。

先将该组药对在具体方剂中的运用及临床的运用做简略介绍。

在问止方剂大脑中,对桂枝、龙骨、牡蛎药对的功效论述均为:”降冲逆,平肝潜阳。治疗气上冲,

失眠,肝阳上亢”。诠释过于笼统,参考上表可了解,上四首方中均有桂枝、龙骨、牡蛎,

但三药所构成比例均有不同,有的共同配用甘草、大枣、有的配用生姜,但各方的立法病机有所不同,因 此,单纯从降冲逆、平肝阳来论述是欠全面的。

桂枝甘草龙骨牡蛎汤:

原文:火逆下之,因烧针烦躁者,桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之。(《伤寒论》)

组成:桂枝一两,去皮;甘草二两,炙;牡蛎二两,熬;龙骨二两,上四味,以水五升,煮取二升半,去滓,温服八合,日三服。(伤寒杂病论)。用法:以水五升,煮取二升半,去滓,温服八合,一日三次。功用:温补心阳,安神定悸。适应症状:火逆,下之,因烧针,烦躁者。

方解:方以桂枝辛甘而温,既温振心阳,为温心通阳之要药,又温通血脉以畅血行,为君药。臣以甘草,一则补心气,合桂枝辛甘化阳,温补并行,是温补心阳的基本结构;二则健脾气,资中焦,使气血生化有源。龙骨、牡蛎重镇潜敛,安神定悸,令神志安静而烦躁庶几可解,为佐药。四药合力,阳气得复,心神得安,血行得畅,则诸症悉除。方用桂枝扶助心阳。炙甘草补虚益气,配以牡蛎、龙骨重镇安神;全方复阳安神,培本固脱,为其配伍特点。

由此可见,本方证的基本病机是被汗后心阳虚衰心神失阳,而出现心悸、烦躁。桂枝:龙骨:牡蛎为3:4:4,且桂枝仅用1.5两,龙骨牡蛎量大于桂枝,可见本方证心阳虚衰并不是最严重的,而重在敛心阳安神。

柴胡龙骨牡蛎汤:

原文:伤寒八九日,下之,胸满,烦惊,小便不利,谵语,一身尽重,不可转侧者,柴胡加龙骨牡蛎汤主之。(《伤寒论》)

组成:柴胡四两,黄芩一两半,人参一两半,桂枝一两半,茯苓一两半,半夏二合半,大黄二两,龙骨一两半,牡蛎一两半,生姜一两半,大枣六枚,铅丹一两半。上十二味,以水八升,煮取四升,纳大黄,切如棋子,更煮一二沸,去滓。温服一升。(医方集解)。

用法:九碗水煮成三碗,桂枝后下只煮15分钟。饭后各温服一碗。

功用:调和气血,安神镇惊。

适应症状:胸满闷,脐部动悸,心烦,惊悸不安,睡眠障碍,小便不利,谵语,一身尽重难以转侧,舌苔黄腻,脉弦硬有力。

方解:

方中的柴胡配同黄芩作用于胸胁部,疏开郁气与解热;龙骨、牡蛎有鎭静的功效,能镇静胸腹部的动悸,并治神经过敏、不眠、心悸亢进等;桂枝可治上冲;茯苓具有鎭静、强壮、利尿的功效;半夏、生姜俱能袪除胃内停水;大枣除有利于强壮的效能之外,尙有疗治急迫的功能;生姜能促进吸收诸药,且有健胃的功效;大黄能通阳明腑气。

本方为表证误下邪气所致,病机为少阳不和,三焦失畅通,兼阳明阳明有人,热扰心胆。因此治疗重用柴胡黄芩调场枢机,本方又柴胡桂枝干姜汤治疗少阳不和兼太阴脾虚,用柴胡加龙骨牡蛎治少阳兼心胆不宁,其侧重在清少阳痰热,不存在心阳虚,因此桂枝作用靶点为温补太阴,因此桂枝:龙骨:牡蛎比例为1:1:1,均为1.5两。其调理核心在少阳、太阴。桂枝、龙骨、牡蛎配伍的作用应该是温补太阴,兼固心神。

桂枝加龙骨牡蛎汤:

原文:夫失精家,小腹弦急,阴头寒,目眩,发落,脉极虚芤迟,为清谷、亡血、失精。脉得诸芤动微紧,男子失精,女子梦交,桂枝加龙骨牡蛎汤主之。(《金匮要略》)

组成:桂枝三两,芍药三两,甘草二两,生姜三两,大枣十二枚、龙骨三两,牡蛎三两。上七味,以水七升,煮取三升,分温三服。(伤寒杂病论)

功用:调补阴阳,固气濇精。

适应症状:虚劳阴阳两虚,夜梦遗精,少腹弦急,阴头寒,目眩发落,脉象极虚芤迟,或芤动微紧;亦治下焦虚寒,少腹拘急,脐下动悸之遗尿证。

方解:本方以用力渐趋衰弱,而有不规则的发热,并有头痛、目眩、自汗、盗汗、不眠、身体疼痛、心悸亢进、下腹拘急、及阴头寒冷与失精梦交之类的性神经衰弱等症状者为目标,患者易兴奋,易疲劳,大多为脉大而无力,脐部动悸亢进。

本方即在桂枝汤中,加入龙骨牡蛎两味而成者。桂枝汤外证得之,能解肌去邪气;内证得之,能补虚调阴阳和荣卫;白芍收阴,生姜散寒,草枣益脾补气之故。更用龙骨以涩其阳,牡蛎以涩其阴,则肾肝既固,浮越收敛,诸证自愈。

本方为平补阴阳之重剂,通过桂枝汤和谐阴阳,养生阴长,加龙骨牡蛎,摄精止遗,镇静安神。桂枝为温补心阳之主药,芍药为心阴之要药,因此,比例相当,龙骨、牡蛎助白芍敛阴潜阳,因此比例相同,方中桂枝:龙骨:牡蛎为1:1:1均为3两,为功效为补潜心肝之阳,

桂枝救逆汤:

1.伤寒脉浮,医以火迫劫之,亡阳必惊狂,卧起不安者,桂枝去白芍加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之。(《伤寒论》)

2.火邪者,桂枝去白芍加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之。(《金匮要略》)

组成:桂枝三两(去皮) 甘草二两(炙) 生姜三两 牡蛎五两(熬) 龙骨四两 大枣十二枚 蜀漆三两(洗去腥) 右为末,以水一斗二升,先煮蜀漆,减二升,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升。(伤寒杂病论)

用法:上为末。以水一斗二升。先煮蜀漆。减二升。内诸药。煮取三升。去滓。温服一升。

功用:镇惊安神。

伤寒,脉浮,误用火迫发汗,以致心阳外亡,惊悸发狂,卧起不安者。

方解:

1.《注解伤寒论》:与桂枝汤,解未尽表邪;去白芍,以白芍益阴,非亡阳所宜也;火邪错逆,加蜀漆之辛以散之;阳气亡脱,加龙骨、牡蛎之涩以固之。本草云:涩可去脱,龙骨、牡蛎之属是也。

2.《尚论篇》:桂枝汤,阳药也。然必去白芍之阴重,始得疾趋以达以阳位;既达阳位矣,其神之惊狂者,漫难安定,更加蜀漆为之主统,则神可赖之以攸宁矣。缘蜀漆之性最急,丹溪谓其能飞补是也,更加龙骨、牡蛎有形之骨属,为之舟楫,以载神而反其宅,亦于重以镇祛、涩以固脱之外,行其妙用。

3.《伤寒贯珠集》:被火者,动其神则惊狂,起卧不安,故当用龙、牡;其去白芍者,盖欲以甘草急复心阳,而不须酸味更益营气也,与发汗后,其人叉手自冒心,心下悸,欲得按者,用桂枝甘草汤同义。蜀漆,即常山苗,味辛,能去胸中邪结气。此证火气内迫心包,故须之以逐邪而安正耳。

4.《医学摘粹》:用桂枝、甘草疏木而培中,生姜、大枣补脾而降逆,蜀漆吐腐瘀而疗狂,龙骨、牡蛎敛神魂而止惊也。

本方为“被火”亡心阳重证,心神失养,且火灼津液,敛干为痰,痰火,以致发狂,因此重用生牡蛎潜阳敛阴兼能清阴分之痰火,合用龙骨共收重镇安神治效,桂枝3两,用量亦相对较大,但从桂枝:龙骨:牡蛎的功效为峻补心阳,潜敛心神,比例为:5:4:3来看,颇有“阴中求阳之意”。

总结:经方中,龙骨、牡蛎主要作用为潜阳安神,潜阳的前提是要有“阳”可“潜”,均用于神志、精神类疾病,而“心”为五脏之大主,心主神志,因此均搭配温心阳之要药——桂枝。而且心阳虚的程度不同,决定搭配的比例不同,同时也决定着配伍“炙甘草”还是“生姜、大枣”。从心阳虚衰的程度来说柴胡桂枝龙骨牡蛎汤< 桂枝甘草龙骨牡蛎汤<桂枝加龙骨牡蛎汤<桂枝救逆汤。这就给我们临证用药是以提示,我们临证中要明确是心阳虚为主,还是心阳虚所致的精神、神志类疾病为当前矛盾的主要方面,从而选择合适的剂量及比例配伍。

暂无回复