浅论“甘草+生姜+大枣”组合

By 精一书院217雅1班 李珠怀

甘草、生姜、大枣都是药食同源的三种药材,但张仲景《伤寒论》中,这三种药物组合是调和调胃、滋补津液的黄金组合。曹颖甫在《经方实验录》中论述桂枝汤时说到:“姜也、枣也、草也,同为温和肠胃之圣药”。经用问止中医大脑查阅,用到“甘草+生姜+大枣”组合的方剂有22首,如果加上炙甘草、干姜的相关组合,“炙甘草+生姜+大枣”组合的方剂有76首,“炙甘草+大枣+干姜”组合的方剂有7首,“干姜+大枣+甘草”组合的方剂有6首。

一、单味药药性分析

(一)甘草

甘草是补虚药中的补气药。

性味:甘,平

归经:心肺脾胃

功效:益气补中,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和药性

临床应用:1.用于脘腹及四肢挛急作痛 2.用于药性峻猛的方剂中 3.用于热毒疮疡,咽喉肿痛及药物、食物中毒等

药性:收、润

(二)生姜

生姜是解表药中的发散风寒药。

性味:辛、温

归经:肺脾

功效:发汗解表、温中止呕,温肺止咳

临床应用:1、用于外感风寒表证2、用于多种呕吐证3、用于风寒咳嗽

药性:温、补、升、散、燥

(三)大枣

大枣是补虚药中的补气药。

性味:甘、温

归经:脾胃

功效:补中益气,养血安神,缓和药性

临床应用:1.用于脾虚食少便溏,倦怠乏力等症 2.用于血虚萎黄及妇女脏燥,神志不安等证 3.用于药性较峻烈的方剂中,可以减少烈性药的副作用,并保护正气

药性:温、补、降、收、润

(四)三种药物对比

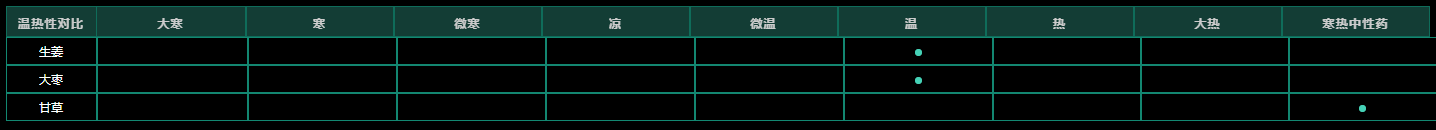

1、温热性对比

从图可看出,生姜和大枣都是热性,甘草是中性。

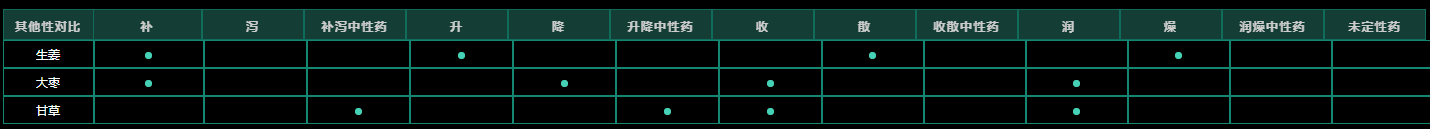

2、其他对比

生姜、大枣是偏补,甘䓍是补泻中性药。生姜偏升,大枣偏降,甘草升降中性。大枣、甘草偏收,生姜偏散。大枣、甘草偏润,生姜偏燥。

二、“甘草+生姜+大枣”组合方剂分析

(一)方剂名及药物组成

经过中医大脑查阅可知,方剂中用到“甘草+生姜+大枣”22首方剂名及药物组成为:

(1)排脓汤

甘草、 桔梗、 大枣、 生姜

(2)橘皮竹茹汤

陈皮、 竹茹、 大枣、 生姜、 甘草、 人参

(3)排脓散及汤

枳实、 芍药、 甘草、 桔梗、 大枣、 生姜

(4)厚朴七物汤

厚朴、 甘草、 大黄、 大枣、 桂枝、 生姜、 枳实

(5)文蛤汤

海蛤壳、 麻黄、 甘草、 生姜、 石膏、 杏仁、 大枣

(6)半夏天麻白朮汤

半夏、 天麻、 茯苓、 橘红、 白朮、 甘草、 生姜、 大枣

(7)不换金正气散

厚朴、 藿香、 甘草、 半夏、 苍朮、 陈皮、 生姜、 大枣

(8)加味桂枝代粥汤

桂枝、 芍药、 甘草、 生姜、 大枣、 黄芪、 知母、 防风

(9)竹叶汤

竹叶、 葛根、 防风、 桔梗、 桂枝、 人参、 甘草、 炮附子、 大枣、 生姜

(10)加味越婢加半夏汤

麻黄、 石膏、 山药、 麦冬、 半夏、 牛蒡子、 玄参、 甘草、 大枣、 生姜

(11)苏子降气汤

苏子、 半夏、 当归、 甘草、 前胡、 厚朴、 肉桂、 陈皮、 生姜、 大枣、 紫苏叶

(12)柴葛解肌汤

柴胡、 葛根、 甘草、 黄芩、 羌活、 白芷、 芍药、 桔梗、 石膏、 生姜、 大枣

(13)杏苏散

紫苏叶、 半夏、 茯苓、 前胡、 桔梗、 枳壳、 甘草、 生姜、 大枣、 橘皮、 杏仁

(14)黄芪汤

黄芪、 熟地黄、 芍药、 五味子、 麦冬、 天冬、 人参、 甘草、 茯苓、 乌梅、 生姜、 大枣

(15)乌药顺气散

乌药、 麻黄、 陈皮、 僵蚕、 干姜、 川芎、 枳壳、 桔梗、 白芷、 甘草、 生姜、 大枣

(16)加味小柴胡汤

柴胡、 黄芩、 知母、 党参、 鳖甲、 半夏、 蜀漆、 草果、 甘草、 神曲、 生姜、 大枣

(17)竹茹温胆汤

柴胡、 竹茹、 桔梗、 枳实、 黄连、 党参、 陈皮、 半夏、 茯苓、 香附、 甘草、 生姜、 大枣

(18)仙丰胃散

人参、 白朮、 茯苓、 半夏、 大枣、 陈皮、 甘草、 生姜、 肉桂、 牡蛎、 砂仁、 高良姜、 延胡索、 小茴香

(19)芎归调血饮

当归、 川芎、 熟地黄、 白朮、 茯苓、 陈皮、 乌药、 香附、 牡丹皮、 益母草、 甘草、 大枣、 干姜、 生姜

(20)喘四君子汤

人参、 白朮、 茯苓、 陈皮、 厚朴、 砂仁、 紫苏叶、 沉香、 桑白皮、 当归、 木香、 甘草、 生姜、 大枣

(21)清肺汤

茯苓、 当归、 麦冬、 黄芩、 桔梗、 陈皮、 桑白皮、 浙贝母、 杏仁、 栀子、 天冬、 大枣、 五味子、 生姜、 甘草

(22)三痹汤

续断、 杜仲、 防风、 桂心、 细辛、 人参、 茯苓、 当归、 芍药、 甘草、 黄芪、 怀牛膝、 秦艽、 生地黄、 川芎、 独活、 生姜、 大枣

(二)药物组成对比图

(三)方剂分析

1、排脓汤

出自《金匮要略》,功效是行气血,和荣卫,开提肺气,调和营卫。本方是由排脓散方中,去枳实、白芍而加大枣、甘草、生姜所构成。大枣与甘草能缓解急迫状态;更配以生姜,使能加强吸收这些药物的效能。桔梗功能防止化脓,又有排脓之效;甘草缓急迫,并治咽痛;大枣与甘草协力缓急迫,且有调和胃气及滋润之功效。

2、橘皮竹茹汤

出自《金匮要略》,原文:哕逆者,橘皮竹茹汤主之。功效是降逆止呃,益气清热。呃逆之证,皆因胃气不能和降而起,但有寒热虚实之分。本方证因胃虚有热,气逆不降所致。胃虚宜补,有热宜清,气逆宜降,故立清补降逆之法。方中陈皮辛温,行气和胃以止呃;竹茹甘寒,清热安胃以止呕,皆重用为君药。人参甘温,益气补虚,与陈皮合用,行中有补;生姜辛温,和胃止呕,与竹茹合用,清中有温,共为臣药。甘草、大枣助人参益气补中以治胃虚,并调药性,是为佐使药。诸药合用,补胃虚,清胃热,降胃逆,且补而不滞,清而不寒,对于胃虚有热之呃逆、干哕,最为适宜。

3、排脓散及汤

出自《金匮要略合方(日本汉方吉益东洞)》,功效:清热散滞,排脓消痈。本方原为胃痈、肠痈而设,而今应用更广,凡证属瘀热的痈肿疮疖皆可以本方为基础加减使用。方中枳实味苦性微寒,专擅理气破滞而除烦热;芍药通血脉凉血而定痛;桔梗开提肺气而排脓。三药合用,破气行滞,清热和营,排脓消痈,其性缓,适用于慢性患者使用。生姜、大枣调和脾胃,甘草调和诸药同时也可治疗喉咙痛。

4、厚朴七物汤

出自《金匮要略》,原文:病腹满发热十日,脉浮而数,饮食如故,厚朴七物汤主之。功效:解肌发表,行气通便。《沈注金匮要略》:此有表证腹满也。发热十日之久,脉尚浮数,当责风邪在表。然风气内通于肝,肝盛乘胃,故表见发热,而内作腹满;风能消谷,即能食而为中风,所以饮食如故。用小承气荡涤肠胃之热,桂、甘、姜、枣调和营卫,而解在表之风耳。《张氏医通》:此本小承气合桂枝汤,中间裁去白芍之酸收,不致引邪入犯营血。虽同用桂枝、甘草,与桂枝汤泾渭攸分。其厚朴独倍他药,正以泄气之浊逆耳。

5、文蛤汤

出自《金匮要略》,原文:吐后渴欲得水而贪饮者,文蛤汤主之;兼主微风,脉紧头痛。功效是治吐后渴欲得水而贪饮者。《伤寒附翼》:病发于阳,应以汗解,庸工用水攻之法,热被水劫而不得散,外则肉上粟起,因湿气凝结于玄府也;内则烦热,意欲饮水,是阳邪内郁也。当渴而反不渴者,皮毛之水气入肺也。夫皮肉之水气,非五苓散之可任;而小青龙之温散,又非内烦者之所宜,故制文蛤汤。文蛤生于海中而不畏水,其能制水可知;咸能补心,寒能胜热,其壳能利皮肤之水,其肉能止胸中之烦,故以为君。然阳为阴郁,非汗不解;而湿在皮肤,又不当动其经络;热淫于内,亦不可发以大温,故于麻黄汤去桂枝,而加石膏、姜、枣,此亦大青龙之变局也。

6、半夏天麻白朮汤

出自《医学心悟》,功效是化痰熄风,健脾祛湿。1.本方对虚弱性、贫血性之痰多头目眩痛症有良效。方中半夏燥痰和胃,凡痰厥头痛非半夏不能除;天麻有风不动,名“定风草”,风头旋眼黑,非天麻不能定;白朮除痰,人参、黄芪益气,泻火补中;茯苓、泽泻泻热导水,陈皮调气升阳,神曲消食,荡胃中滞气,麦芽化结,助脾胃运行;干姜辛热,协同生姜温暖胃内寒冷,促进胃的作用,并止呕吐;黄柏苦寒,以泻血中伏火,如此多药配合,可收袪痰风,和中益气之效。2.本方证缘于脾湿生痰,湿痰壅遏,引动肝风,风痰上扰清空所致。风痰上扰,蒙蔽清阳,故眩晕、头痛;痰阻气滞,升降失司,故胸膈痞闷、恶心呕吐;内有痰浊,则舌苔白腻;脉来弦滑,主风主痰。治当化痰熄风,健脾祛湿。方中半夏燥湿化痰,降逆止呕;天麻平肝熄风,而止头眩,两者合用,为治风痰眩晕头痛之要药。李东垣在《脾胃论》中说:“足太阴痰厥头痛,非半夏不能疗;眼黑头眩,风虚内作,非天麻不能除。”故以两味为君药。以白朮、茯苓为臣,健脾祛湿,能治生痰之源。佐以橘红理气化痰,俾气顺则痰消。使以甘草和中调药;煎加姜、枣调和脾胃,生姜兼制半夏之毒。综观全方,风痰并治,标本兼顾,但以化痰熄风治标为主,健脾祛湿治本为辅。本方亦系二陈汤加味而成,在原燥湿化痰的基础上,加入健脾燥湿之白朮、平肝熄风之天麻,而组成化痰熄风之剂。《医学心悟•头痛》中另有一半夏白朮天麻汤,较本方多蔓荆子三钱,白朮减为一钱,治痰厥头痛、胸膈多痰,动则眩晕之证。

7、不换金正气散

出自《太平惠民和剂局方》,功效是健胃,驱风,镇吐,调节肠道运动功能,抗菌,促进发汗。本方即平胃散加入半夏与藿香而成。平胃散为调和脾胃,治理各种消化系疾病之要方;加半夏以燥湿降逆,藿香以开胃和中,而使驱邪辟瘴,消积止吐之力更为显着。本方又名藿香平胃散。

8、加味桂枝代粥汤

出自张锡纯方,功效是发汗解表,调和营卫。

9、竹叶汤

出自《金匮要略》,原文:产后中风,发热,面正赤,喘而头痛,竹叶汤主之。功效是清太阳、阳明风热,温脾脏之虚寒。《金匮要略心典》:此产后表有邪而里适虚之证,若攻其表,则气浮易脱;若补其里,则表多不服。竹叶汤用竹叶、葛根、桂枝、防风、桔梗解外之风热,人参、附子固里之脱,甘草、姜、枣以调阴阳之气而使其平,乃表里兼济之法。《金鉴》:产后汗多,表虚而中风邪病痉者,主之竹叶汤,发散太阳、阳明两经风邪。用竹叶为君者,以发热、面正赤,有热也;用人参为臣者,以产后而喘,不足也;颈项强急,风邪之甚,故佐附子。《金匮发微》:竹叶、葛根以清胃热,防风、桔梗以散风而定喘,余则仍从阳旦汤意,去白芍而加人参,所以去白芍加人参者,则以阴虚不任苦泄而急于营养之故。

10、加味越婢加半夏汤

出自张锡纯方,功效是宣散表邪,扶助正气。

11、苏子降气汤

出自《太平惠民和剂局方》,功效是降气平喘,祛痰止咳。(1)方中的苏子、前胡、厚朴、陈皮、半夏皆能降下上逆之气,且能除痰,气顺则痰亦顺而不滞。本方是以半夏厚朴汤为基础的气剂,善能发表驱散外寒。当归有润血之功;甘草能缓急;桂枝为用以降下上冲的气。(2)苏子、前胡、厚朴、陈皮、半夏皆能降下上逆之气,且能除痰,气顺则痰行。原方为半夏厚朴汤,是属于气药,又能发表散外寒;当归润血;甘草缓急;桂枝能降下上冲之气,有引火归元的作用。(3)本方是降气化痰平喘的代表方剂,用为对消化不良,神经衰弱,痰多气喘者有效,并可治脚气冲心,心腹胀满,肢体浮肿等症,多见于体质虚弱或年事高者,一般呈现下肢畏冷及上下气不接,呼吸困难,下焦无力,小便少,痰多,呼吸促迫且有上冲情形,脉呈弦紧或洪大,并兼带心下郁积,尤以呼吸促迫及足冷为其两大主征。本方系将上冲之气,予以引降。方中苏子、前胡、厚朴、半夏、陈皮、桂枝皆能降逆上之气,兼能除痰,数药亦能发表,既以疏内壅,兼以散外寒;当归润血;甘草缓急;诸药协力以达到降气疏郁,引火归元,而治气不升降,上盛下虚诸证。(4)本方证由痰涎壅肺,肾阳不足所致。其病机特点是“上实下虚”。“上实”,是指痰涎上壅于肺,使肺气不得宣畅,而见胸膈满闷、喘咳痰多;“下虚”,是指肾阳虚衰于下,一见腰疼脚弱,二见肾不纳气、呼多吸少、喘逆短气,三见水不化气而致水泛为痰、外溢为肿等。本方证虽属上实下虚,但以上实为主。治以降气平喘,祛痰止咳为重,兼顾下元。方中苏子降气平喘,祛痰止咳,为君药。半夏燥湿化痰降逆,厚朴下气宽胸除满,前胡下气祛痰止咳,三药助苏子降气祛痰平喘之功,共为臣药。君臣相配,以治上实。肉桂温补下元,纳气平喘,以治下虚;当归既治咳逆上气,又养血补肝润燥,同肉桂以增温补下虚之效;略加生姜、紫苏以散寒宣肺,共为佐药。甘草、大枣和中调药,是为使药。诸药合用,标本兼顾,上下并治,而以治上为主,使气降痰消,则喘咳自平。本方原书注“一方有陈皮去白一两半”,则理气燥湿祛痰之力增强。《医方集解》载:“一方无桂,有沉香”,则温肾之力减,纳气平喘之效增。本方始载于唐《备急千金要方》卷7,原名为“苏子汤”。宋•宝庆年间此方加紫苏,更名为“苏子降气汤”而辑入《太平惠民和剂局方》。

12、柴葛解肌汤

出自《伤寒六书》,功效是解肌清热。(1)方是由葛根汤与小柴胡汤的合方,而再加石膏所构成的方剂,能治太阳、少阳、阳明三阳的合病。方中的柴胡、黄芩、半夏、白芍、甘草能缓和心下部、肝部、及胸胁,而淸解少肠之热;葛根、桂枝、麻黄、白芍能消除太阳之热;石膏有解除阳明之热的功能。(2)本方用以代替葛根汤,施用对象为感冒风寒,用桂枝汤或麻黄汤仍不见好转,不但不出汗,反而热势增强,发生头痛、口渴、身体疼痛、流鼻血等,若上部的热气郁积过甚,则会呈现谵语狂燥现象之症者。因寒邪在经,方中柴胡散少阳之邪;葛根、白芷散阳明之邪;羌活散太阳之邪;而寒将为热,故以黄芩、桔梗、石膏清之,以泄肺热;白芍、甘草和诸药,上行通表里,共奏辛凉解肌,兼清里热之功。(3)本方证乃太阳风寒未解,而又化热入里。外感风寒,本应恶寒较甚,而此恶寒渐轻,身热增盛者,为寒郁肌腠化热所致。因表寒未解,故恶寒仍在,并见头痛、无汗等症。阳明经脉起于鼻两侧,上行至鼻根部,经眼眶下行;少阳经脉行于耳后,进入耳中,出于耳前,并行至面颊部,到达眶下部;入里之热初犯阳明、少阳,故目疼鼻干、眼眶痛、咽干耳聋。热扰心神,则见心烦不眠;脉浮而微洪是外有表邪,里有热邪之佐证。此证乃太阳风寒未解,郁而化热,渐次传入阳明,波及少阳,故属三阳合病。治宜辛凉解肌,兼清里热。方以葛根、柴胡为君。葛根味辛性凉,辛能外透肌热,凉能内清郁热;柴胡味辛性寒,既为“解肌要药”(《明医指掌》卷1),且有疏畅气机之功,又可助葛根外透郁热。羌活、白芷助君药辛散发表,并止诸痛;黄芩、石膏清泄里热,四药俱为臣药。其中葛根配白芷、石膏,清透阳明之邪热;柴胡配黄芩,透解少阳之邪热;羌活发散太阳之风寒,如此配合,三阳兼治,并治阳明为主。桔梗宣畅肺气以利解表;白芍、大枣敛阴养血,防止疏散太过而伤阴;生姜发散风寒,均为佐药。甘草调和诸药而为使药。诸药相配,共成辛凉解肌,兼清里热之剂。本方的配伍特点:温清并用,侧重于辛凉清热;表里同治,侧重于疏泄透散。它和一般辛凉解表以治风热表证之方,当有区别。

13、杏苏散

此苦温甘辛法也。外感燥凉,故以苏叶、前胡辛温之轻者达表;无汗脉紧,故加羌活辛温之重者,微发其汗。甘、桔从上开,枳、杏、前、芩从下降,则嗌塞鼻塞宣通而咳可止。桔、半、茯苓,逐饮而补肺胃之阳。以白芷易原方之白朮者,白朮中焦脾药也,白芷肺胃本经之药也,且能温肌肉而达皮毛。姜、枣为调和营卫之用。若表凉退而里邪未除,咳不止者,则去走表之苏叶,加降里之苏梗。泄泻腹满,金气太实之里证也,故去黄芩之苦寒,加朮、朴之苦辛温也。

14、黄芪汤

出自《普济本事方》,功效是生津止渴,消渴症之要药。黄芪人参补气,熟地芍药补血,乌梅五味敛耗生津,天冬麦门冬泻火补水,茯苓淡以利湿,甘草甘以和中,湿去气运,则脾和而思食,津生而燥退矣。

15、乌药顺气散

出自《太平惠民和剂局方》,功效是袪风顺气,散结化滞。本方多兴奋神经之品,其作用在亢进运动机能,以除痹痛瘫痪,应用于受外气感染,或刺的神经麻痹症有效。一般多用于脑溢血之中风证,当出现骨节疼痛,四肢麻痹,半身不遂,或颜面神经麻痹,言语障碍,口眼埚斜,或风痰上壅,喘急气逆等症状时,以顺气袪风,散结行滞为目的而使用之。其他所谓妇人血风(瘀血性麻痹),及老人冷气(由近陈代谢沉衰而厥冷)等,服之亦有效。

中风必由外感风寒而发,内虚而外邪乘之,此表气逆也,乌药能通行邪滞诸气为君,干姜温经通阳,陈皮、枳壳利气行痰,麻黄、桔梗肺家之药,发汗而袪寒;川芎、白芷头面之药,散风而活血;殭蚕清化散结,甘草和中泻火,此为先解表气而兼顺里气之法,气顺则风散。

16、加味小柴胡汤

出自张锡纯方,功效是祛邪截疟。适用于久疟不愈,脉象弦而无力。

17、竹茹温胆汤

出自《万病回春》,功效是清热化痰,利气安神。

18、仙丰胃散

本方为安中散与六君子汤合方而成,功效是安中顺气,散郁止痛,健脾止呕,健胃制酸,化积除满。

19、芎归调血饮

出自《万病回春》,原文:治产后一切诸病、气血虚损、脾胃怯弱、或恶露不行、或去血过多、或飮食失节、或怒气相冲,以致发热恶寒、自汗口干、心烦喘急、心腹疼痛、胁肋胀满、头晕、眼花、耳鸣、口噤不语、昏愦等之症状。功效是调理产后的一切气血,有补血、袪恶露恶血、增进脾胃消化器官的功能。

20、喘四君子汤

出自《勿误药室方函口诀》,适用于体弱无力,胃肠道弱,支气管哮喘。胃肠虚弱者患喘鸣与呼吸困难,症状激甚者用之。服他药而胃内感觉不适,不能受纳者,肺结核的末期、肺气肿、肺水肿、支气管喘息、支气管扩张症等,兼有胃障碍而症状激甚者,亦可应用。

21、清肺汤

出自《万病回春》,功效是清肺化痰,泻热润燥。本方的构成药物虽很庞杂,天门冬与五味子能润肺并淸肺热,且润燥痰而使容易喀出;贝母、杏仁、桑白皮、桔梗、陈皮、茯苓等,具有协助祛痰的作用;黄芩、栀子则以淸除胸中之热为主;当归与甘草能和缓气的上逆。本方的证状虽然与麦门冬汤证相似,可是,喀痰则比较麦门冬汤证容易喀出,痰的量也较多,上逆亦轻。

本方对慢性热咳痰盛各症有良效,对肺热多痰久咳尤为佳效,为润肺清热袪痰良剂,一般用于变成慢性的呼吸器疾患。因呼吸器内存残热,引起慢性炎症,聚生热痰,发生激烈的咳嗽;痰有青、黄、白色多种且粘稠而多,不易咳出,由于久咳不止,致使咽喉发痛、发痒、声音嘶哑等。黄芩与栀子清解胸中之热乙当归与甘草用以润血,且有和缓气上逆的效能,天门冬、麦门冬、五味子润肺,解肺热、镇咳、衽痰;贝母、杏仁、桑白皮、桔梗、陈皮、茯苓、竹茹、大枣、生姜等共同协力,加强其清肺、解热、化痰、宁嗽等功能。

22、三痹汤

出自《妇人大全良方》,功效是益气活血,祛风除湿。本方为独活寄生汤除寄生加黄芪、续断。主治肝肾气血不足所致的风寒湿三痹,手足拘挛,而增强运动神经为目标。本方专以补养为主。而以治三气之药从之,散药得补药以行其势,辅正驱邪。方中独活、细辛袪风胜湿,逐痹止痛;当归、川芎、白芍、熟地黄补阴活血;杜仲、续断、怀牛膝强腰肾、壮筋骨;黄芪、人参、茯苓、甘草益气健脾;肉桂袪寒止痛;秦艽、防风、袪寒胜湿,是以气血充则邪自除。

三、总结

甘草、生姜、大枣作为组合,在方剂中主要起着调中缓急、生津调胃的作用。虽是普通药物,但在使用中不能忽视它们所起的重要作用。

暂无回复