甘草、姜、芍药几位药性药对分析

精一书院一期结业论文

雅1班 刘建华

通过这一段时间在精一书院林大栋老师指导下学习先贤《伤寒论》,从问止中医中医大脑方剂里查找相关方剂药性,参照中医大脑及部分个人认知来论述以甘草、姜、芍药为主,附带其他几位相关的小方中药的药性药对进行分析。

之前对中药的药性了解不多,近期学习略有认识,下面我将我比较熟悉的几味中药和与其相关的几个简单方剂进行分析对比一下。

1. 甘草。

这是我认识和比较熟悉的中药。记得小时候经常到野地里挖甘草,生吃或泡水或系在腰间当腰带,好不快活。甘草是中药中的和事佬,别名:国老、甜草等。甘草属多年生草本,多生长在干旱、半干旱的荒漠草原、沙漠边缘和黄土丘陵地带。药用部位是根及根茎,是对人体很好的一种补益中草药,在《伤寒论》多数方剂中都用到甘草,可以很好地平和药性。

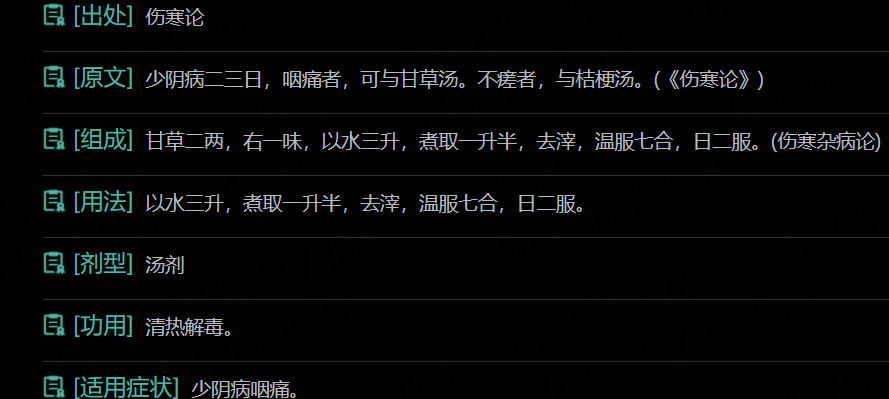

1. 1甘草汤,是《伤寒论》中用药最少也是是唯一用甘草的单味处方的一个方剂。

1.1.1 单味药及药对分析

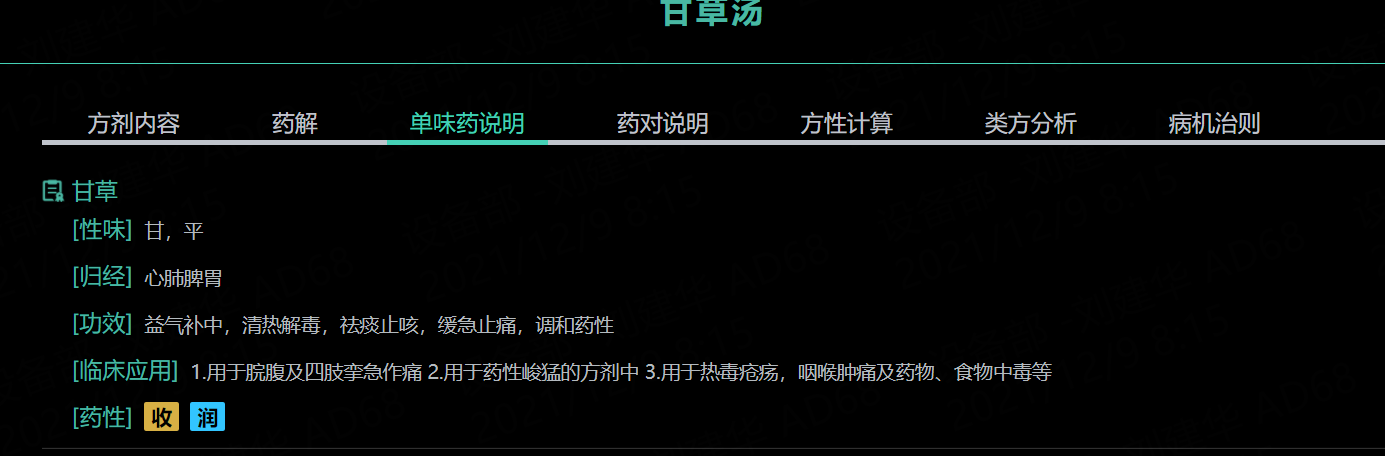

甘草汤中用到的是甘草一味药,充分利用它的收、润之性与补益之功。

[药解]甘草可以益气补中,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和药性。

1.1.2 方剂介绍与分析

[方解]⑴本方在《伤寒论》中,是唯一用甘草的单味处方。本方就是利用甘草可以益气补中,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和药性的特性。

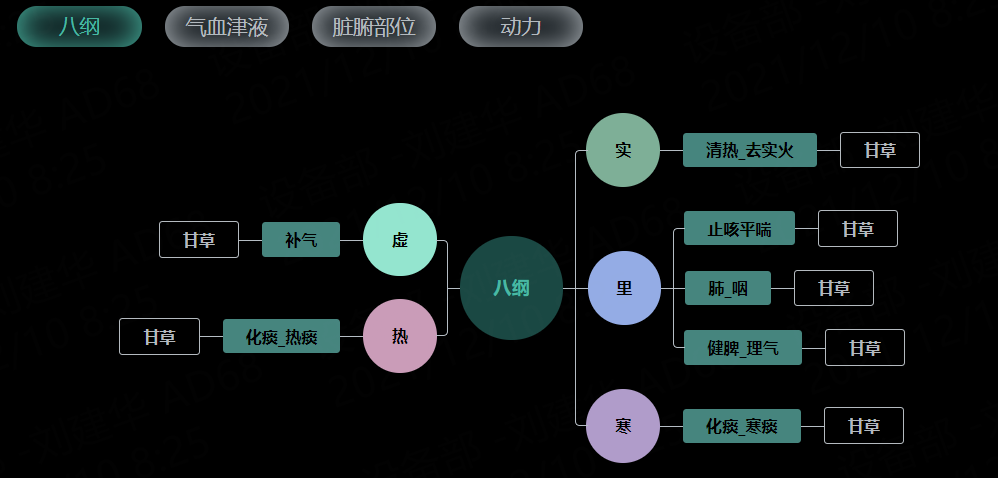

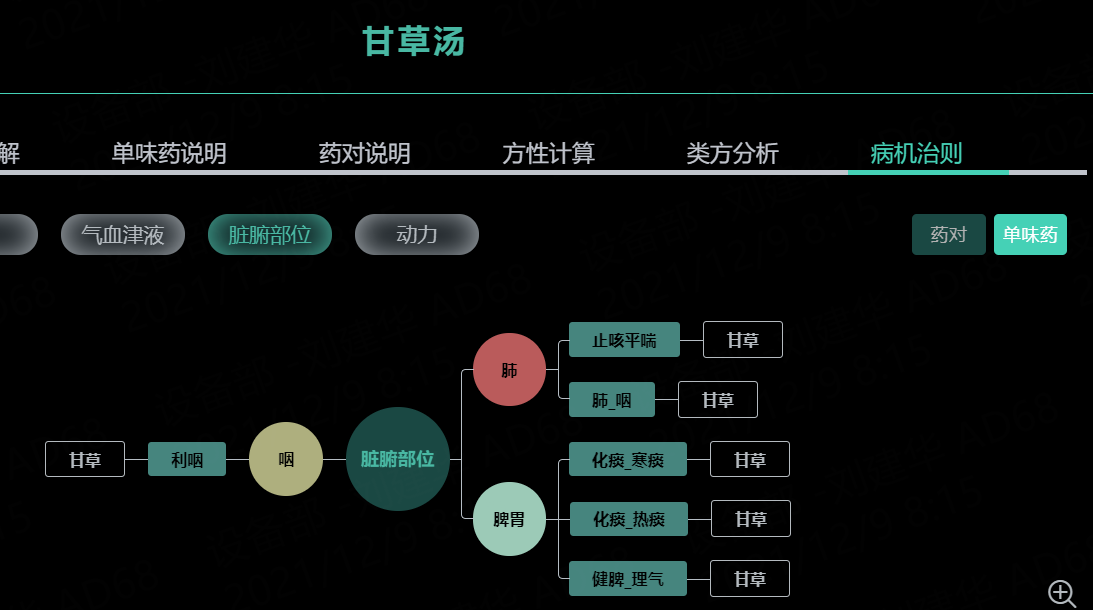

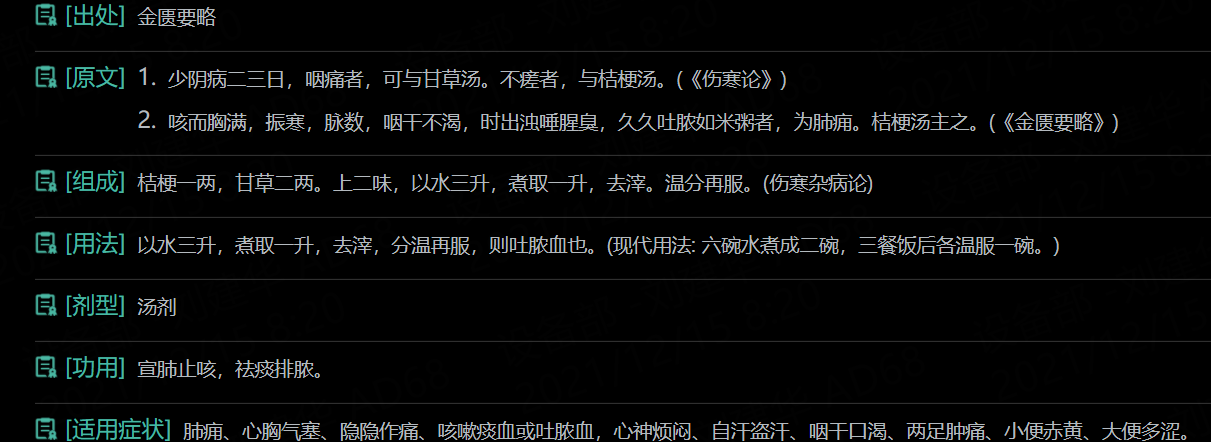

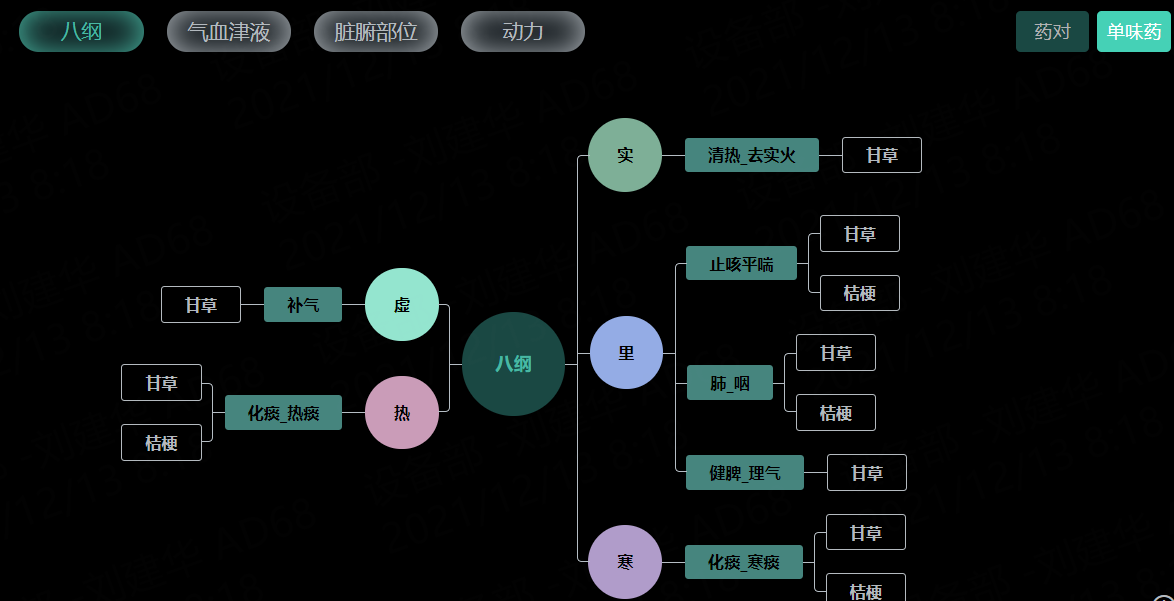

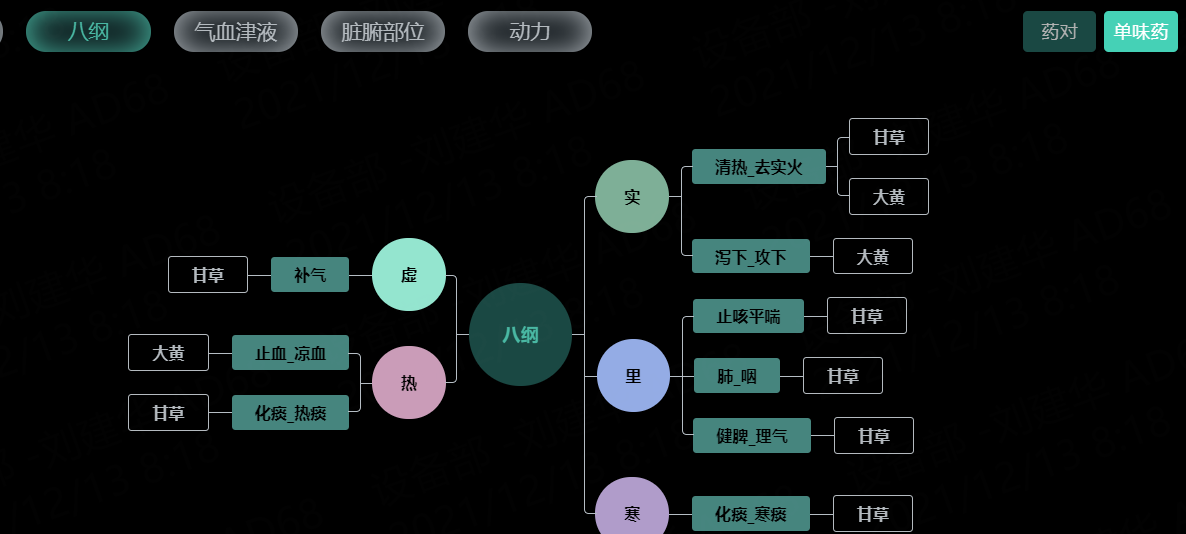

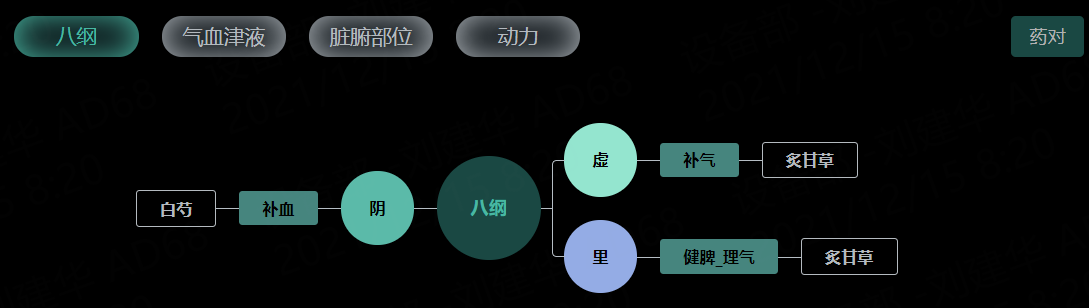

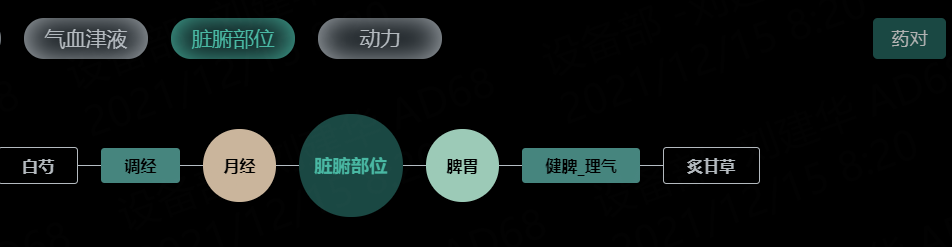

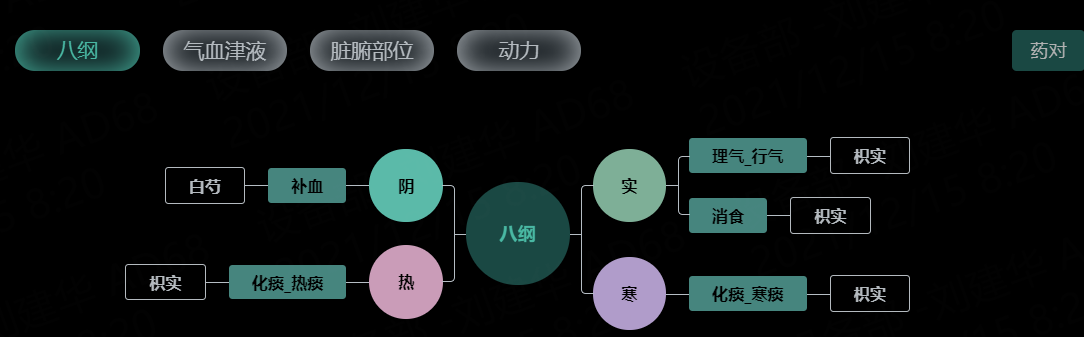

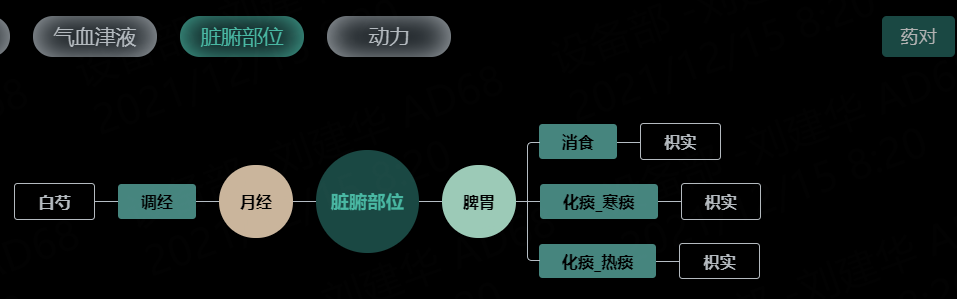

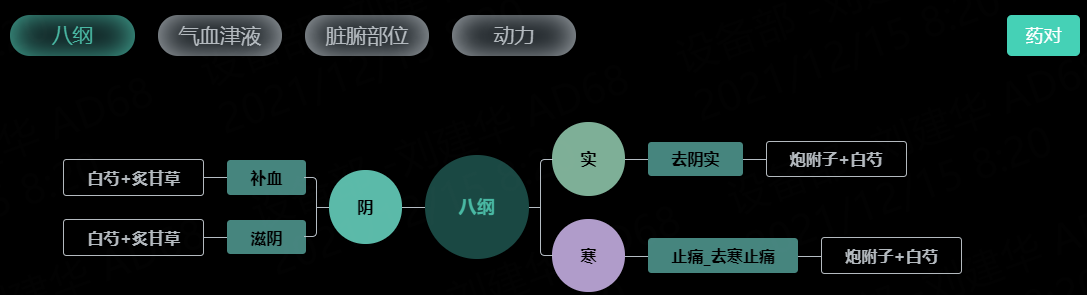

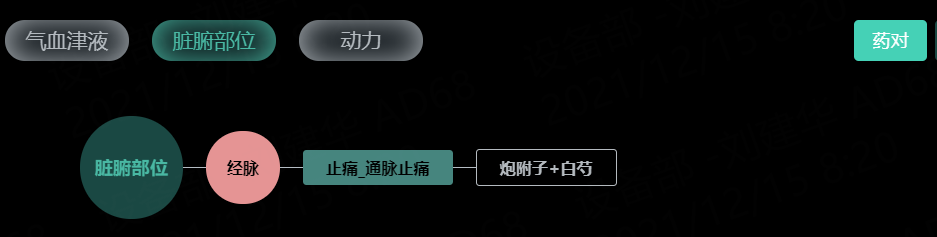

⑵在方中的使用过程,一方面可以通过甘草补气的作用弥补患者的气虚;另一方面通过甘草清热利咽喉、肺,调和脾胃进行化痰理气,可以止咳平喘、祛咽痛有效改善患者症状,达到扶正祛邪的目的。(详见上面中医大脑的八纲与脏腑分析图)

1.2.由甘草汤延伸的相关方剂

1.2.1桔梗汤,是桔梗与甘草组成的方剂,出自《金匮要略》。

1.2.1.1单味药及药对分析

[药解]桔梗入肺,性苦、辛、平,可以开宣肺气,祛痰排脓,利咽;甘草入心肺脾胃经,性甘、平,用来益气补中,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和药性。

[药量比例]桔梗与甘草药量比例=1:2

1.2.1.2 方剂介绍与分析

[方解]⑴接上面所述的少阴咽痛的患者在服用甘草汤还不行,就要适用桔梗汤。本方的桔梗可以开宣肺气,祛痰排脓,利咽;甘草用来益气补中,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和药性。一方面可以通过甘草补气的作用弥补患者的气虚,用桔梗宣肺;另一方面通过桔梗与甘草共同清热利咽喉、肺,调和脾胃进行化痰理气,此方与甘草汤可以加强止咳平喘、祛咽痛有效改善患者症状,达到扶正祛邪的目的。

⑵该方所治之证,责之于少阴客热,其热循经上扰咽喉,因而发生咽痛的患者。对于[咳而胸满,振寒,脉数,咽干不渴]的客热犯肺,热盛则肉腐化脓,而为肺痈的患者也适用于桔梗汤。方中甘草生用以清热解毒;配以桔梗,辛开散结利咽,宣肺化痰排脓。二药合用,则客热得除,咽痛自止,且能排脓去腐。(详见上面中医大脑的分析图)

⑶在唐·孙思邈《千金翼方》收录的桔梗汤,处方桔梗(五钱) 甘草(三钱),功能主治治伤寒咽痛。

⑷《太平惠民和剂局方》卷七收录的桔梗汤别名如圣汤,处方桔梗3克 甘草6克,功能主治宜肺利咽,清热解毒。治风邪热毒客于少阴,上攻咽喉,咽痛喉痹,风热郁肺,致成肺痈,咳嗽,胸满振寒,咽干不渴,时出浊沫,气息腥臭,久则吐脓者。

⑸除此之外,《宋·太平惠民和剂局方》、《重订严氏济生方》、《焦氏喉科枕秘》、《校注妇人良方》卷二十四等医书都收录了变化的桔梗汤,药味由两味增加诸多,功效也发生相应的变化。

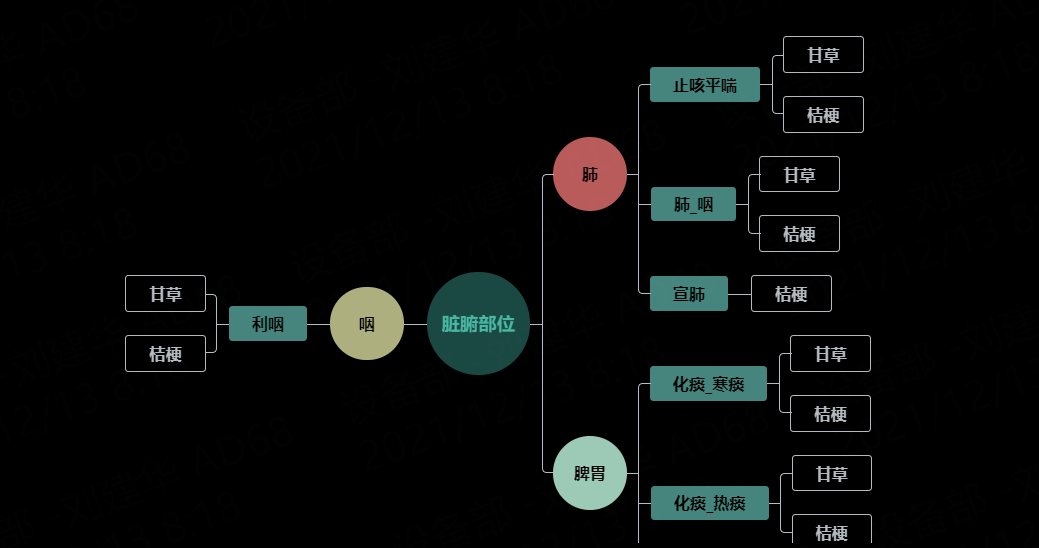

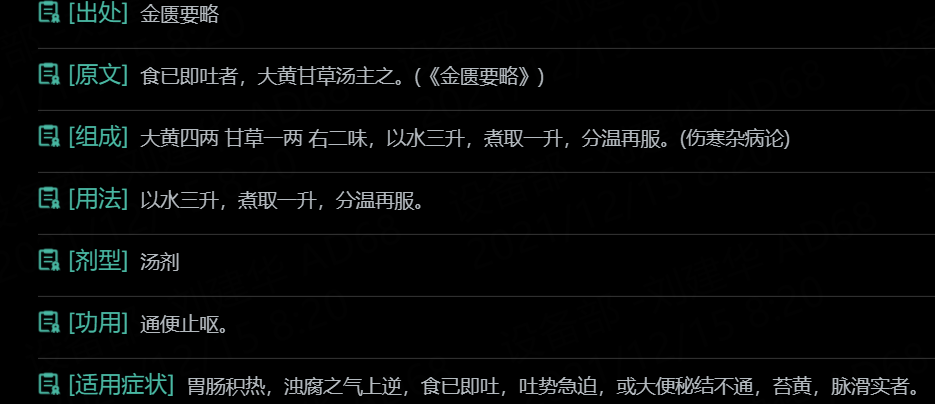

1.2.2 大黄甘草汤,是由大黄与甘草组成的方剂,出自《金匮要略》。

1.2.2.1 单味药及药对分析

[药解] 大黄入脾胃大肠肝心经,性苦、寒,可以泻下攻积,清热泻火,止血,解毒,活血祛瘀,清泻湿热;甘草入心肺脾胃经,性甘、平,用来益气补中,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和药性。

[药量比例]大黄与甘草比例为4:1,

1.2.2.2 方剂介绍与分析

[方解]⑴本方用大黄苦寒之性,泻下攻积,清热泻火,止血,解毒,活血祛瘀,清泻湿热;用甘草来益气补中,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和药性。本方重用大黄四倍于甘草,治食已即吐,专取大黄之沉降,以泄逆满之滞。

[方解]⑴本方用大黄苦寒之性,泻下攻积,清热泻火,止血,解毒,活血祛瘀,清泻湿热;用甘草来益气补中,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和药性。本方重用大黄四倍于甘草,治食已即吐,专取大黄之沉降,以泄逆满之滞。

⑵《高注金匮要略》:此胃热上熏之吐,为吐家之变证变治,而非胃反也。以苦寒泻火之大黄为君,而佐以守中之甘草,不特浮大黄下趋之性,使从胃脘而下,且治急冲者,惟宜以缓降胜之也。

⑶《圣济总录》卷六十一收录的大黄甘草汤,处方的用量为大黄(锉,炒)半两,甘草(炙)半两,其功能主治水黄。面目俱青,狂言妄语,语声不出。

⑷《张氏医通》卷十五收录的大黄甘草汤,处方用量是大黄1倍,甘草(生)减半,功能主治痘为痰闷,不得发出。

⑸“食已即吐”是腑气不通,积热上冲于胃,或者胃中本有实热,并不是胃中有实邪积滞。本证当还有口苦、舌红苔黄腻、大便秘结等阳明实热的表现。对于大肠的坚硬宿便,大黄甘草汤就不行了,当加入芒硝对付,疗效更佳。

2. 从上面的甘草干姜汤我需要说一下干姜这个中药。

姜是我们日常生活中最常见的中药之一。

干姜,是姜科姜属植物姜.的干燥根茎。具有温中散寒,回阳通脉,温肺化饮的功效。主治脘腹冷痛,呕吐,泄泻,亡阳厥逆,寒饮喘咳,寒湿痹痛。

由干姜构成的相关方剂

2.1 栀子干姜汤,是由栀子和干姜两味药组成,出自出自《金匮要略》。

2.1.1 单味药及药对分析

[药解]栀子能入心肝肺胃三焦经,性苦、寒,可以泻火除烦,清热利湿,凉血解毒;干姜能入脾胃心肺经,性辛、大热,用来温中散寒,回阳通脉,温肺化饮。

[药量比例]栀子十四个,干姜二两。

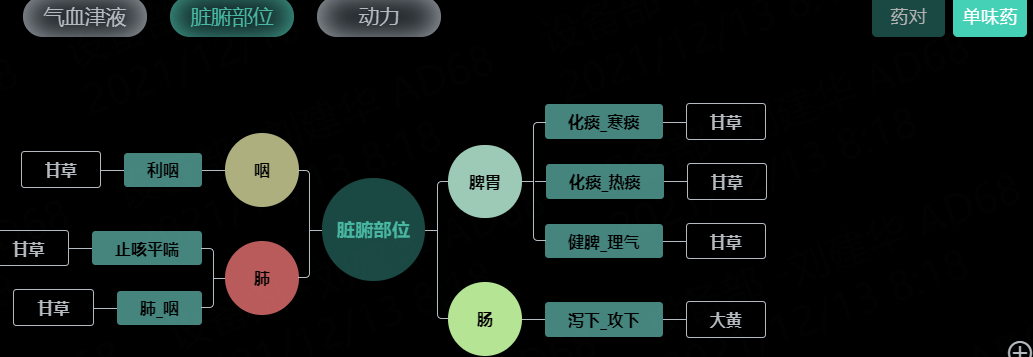

2.1.2 方剂介绍与分析

[方解]⑴《医学入门》:盖丸药不能除热,但损正气,邪气乘虚留于胸中而未深入,则身热不去而微烦。是用栀子苦寒以吐烦,干姜辛热以益气。

⑵《伤寒来苏集》:丸药大下,寒气留中,心微烦而不懊憹,则非吐剂所宜也。用栀子以解烦,倍干姜以逐内寒而散表热。

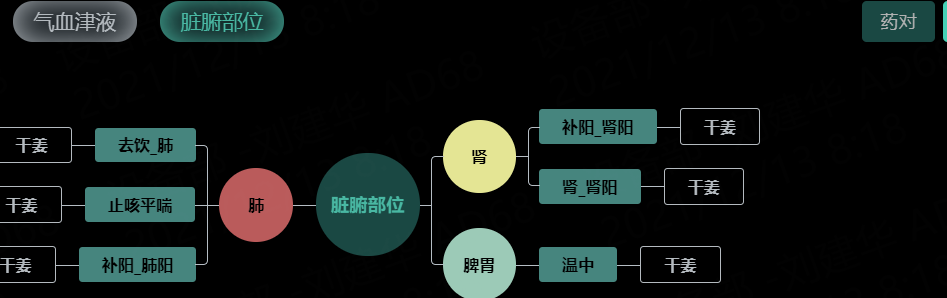

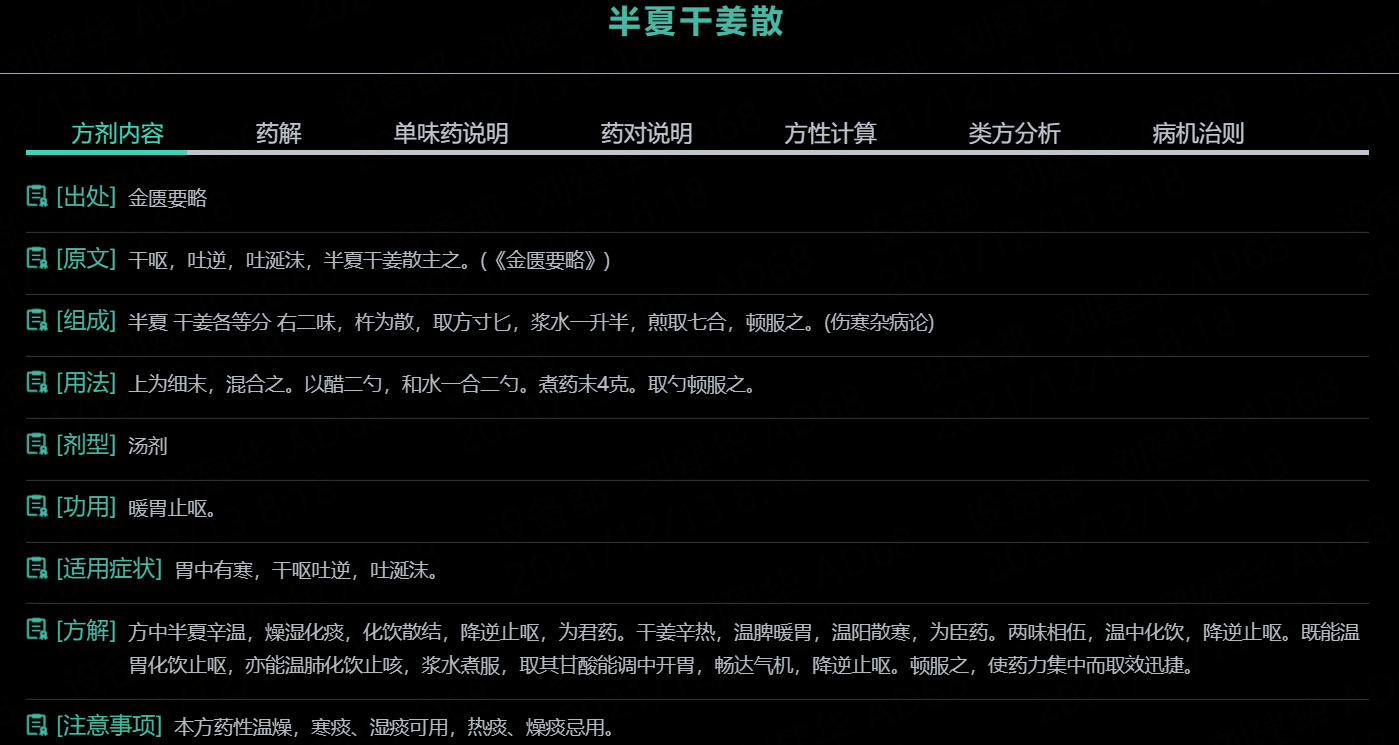

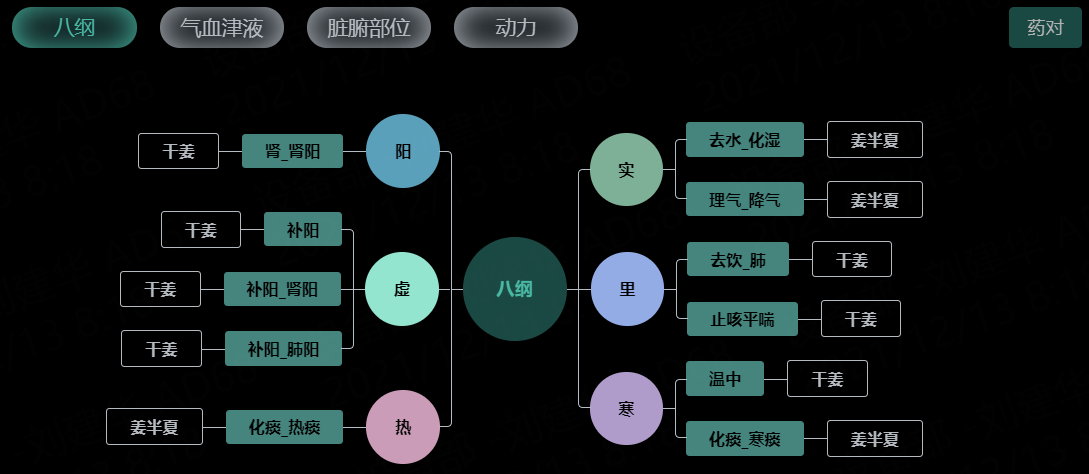

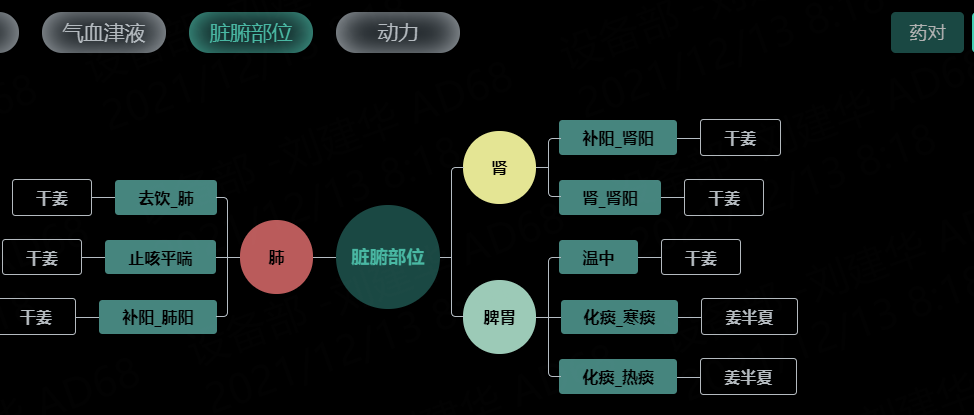

2.2 半夏干姜散,是由半夏和干姜两味药组成,出自出自《金匮要略》。

2.2.1 单味药及药对分析

[药解]半夏入脾胃肺经,性辛、温有毒,可以燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结,外用消肿止痛; 干姜入脾胃心肺经,性辛、大热,用来温中散寒,回阳通脉,温肺化饮。

[药量比例]半夏与干姜1:1。

2.2.2 方剂介绍与分析

[方解]⑴方中半夏辛温,燥湿化痰,化饮散结,降逆止呕,为君药;干姜辛热,温脾暖胃,温阳散寒,为臣药;两味相伍,温中化饮,降逆止呕;既能温胃化饮止呕,亦能温肺化饮止咳,浆水煮服,取其甘酸能调中开胃,畅达气机,降逆止呕。顿服之,使药力集中而取效迅捷。

⑵[注意事项]本方药性温燥,寒痰、湿痰可用,热痰、燥痰忌用。

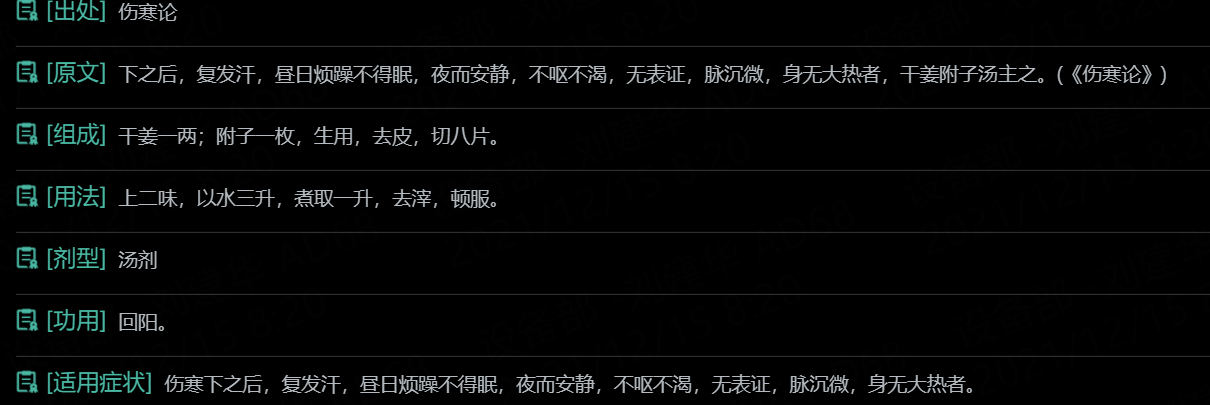

2.3 干姜附子汤,是由干姜和炮附子两味药组成,出自出自《伤寒论》。

2.3.1 单味药及药对分析

[药解]干姜入脾胃心肺经,性辛、大热,可以温中散寒,回阳通脉,温肺化饮; 炮附子性辛、大热、有毒,用来回阳救逆,助阳补火,散寒止痛。

[药量比例]干姜一两,炮附子一枚。

2.3.2 方剂介绍与分析

[方解]⑴方中附子大辛大热,走而不守,通行十二经脉,迅达内外以回阳救逆;干姜辛热,守而不走,温中祛寒,助附子回阳散寒,且使药力持久。两药相须配伍,为回阳重剂。

⑵本方所治,或误用汗下重伤其阳,或阴寒直中,或阴证伤寒,皆由阳气衰微,阴寒内盛所致。治当以急救回阳为法。《古方选注》:干姜附子汤,救太阳坏病转属少阴者,由于下后复汗,一误再误,而亡其阳,致阴躁而见于昼日,是阳亡在顷刻矣。当急用生干姜助生附子,纯用辛热走窜,透入阴经,比四逆之势力尤峻,复涣散其阳,若犹豫未决,必致阳亡而后己。

⑶《伤寒瘟疫条辨》:此即四逆减去甘寒之甘草,为回阳重剂。若加增药味,反牵制其雄悍之力,必致迂缓无功矣。不用甘草,是为避其甘缓,影响急救效果。但药后阳气稍复,则当用四逆汤等巩固疗效。

⑷干姜、附子,皆大辛大热之品,煮后一次服下,意在急救肾阳于暴衰。如果继续用姜、附纯辛温之剂,则恐药力猛烈而短暂,难以使疗效持续,这也是本方只服一次的原因之一。

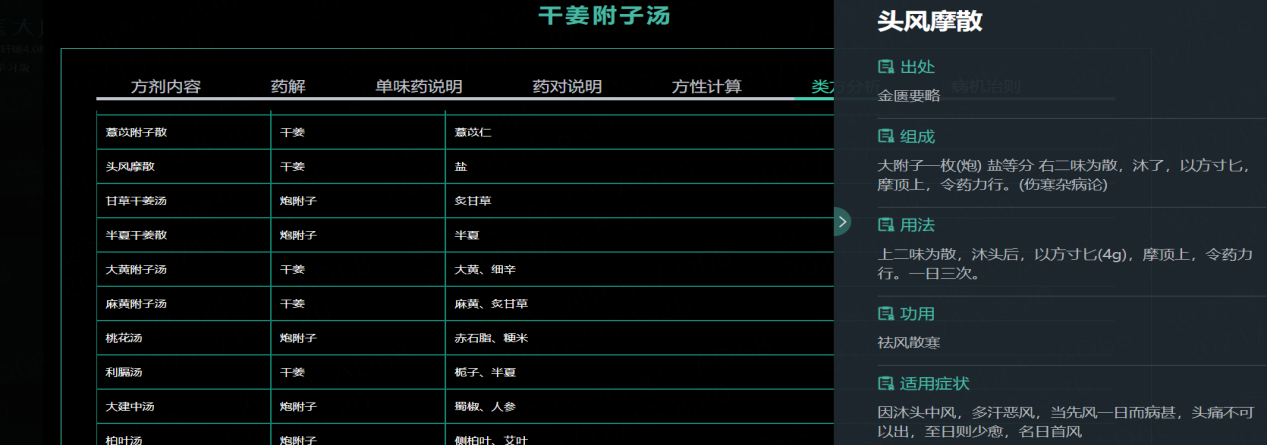

⑸此外,由干姜附子汤改变成其他诸多小方,如炮附子与盐组成的头风磨散等。

3. 下面介绍一下芍药。

芍药是我们常见的一种花,又名:离草、余容、没骨花、婪尾春等,其用药部分是毛茛科多年生草本植物芍药的干燥根,一般生于山坡、山谷的灌木丛或草丛中。

由芍药构成的相关方剂

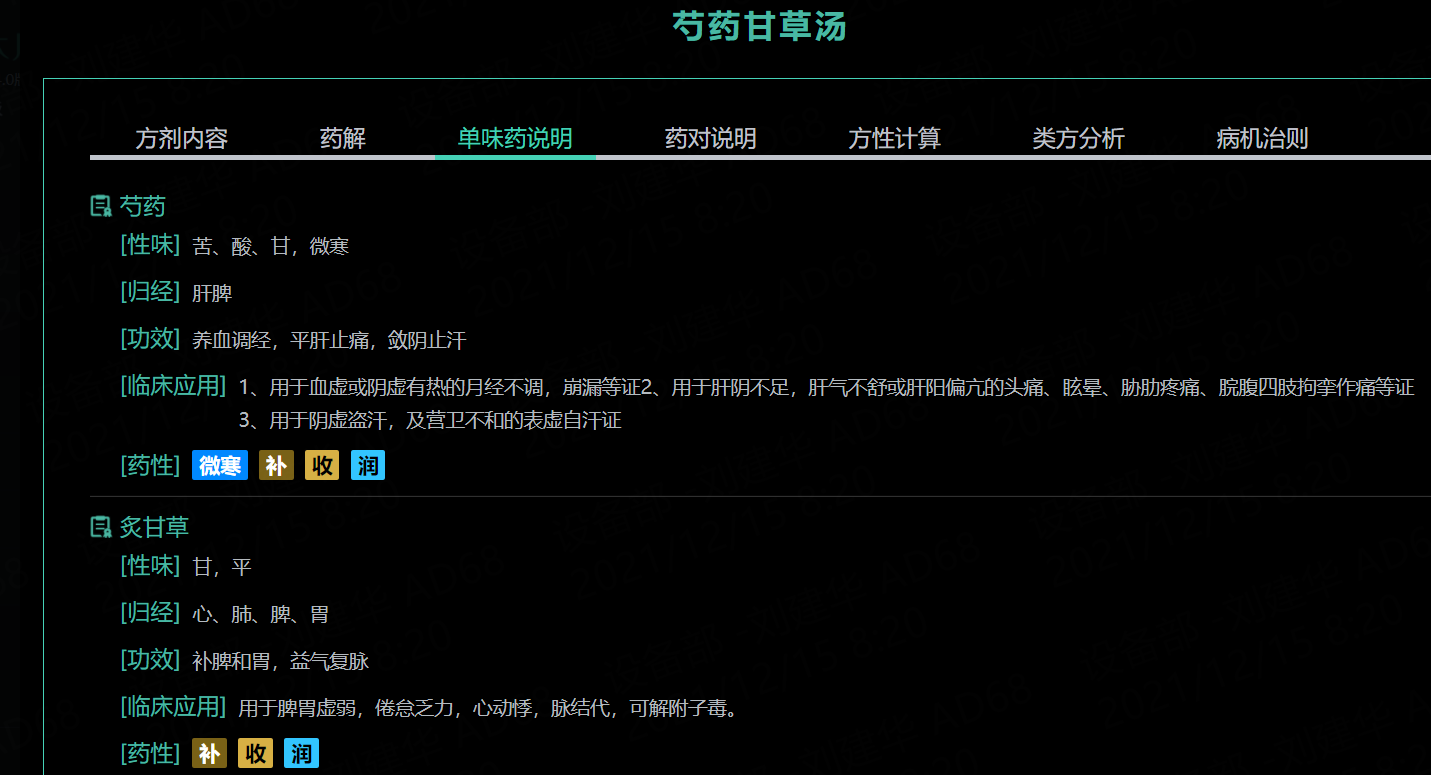

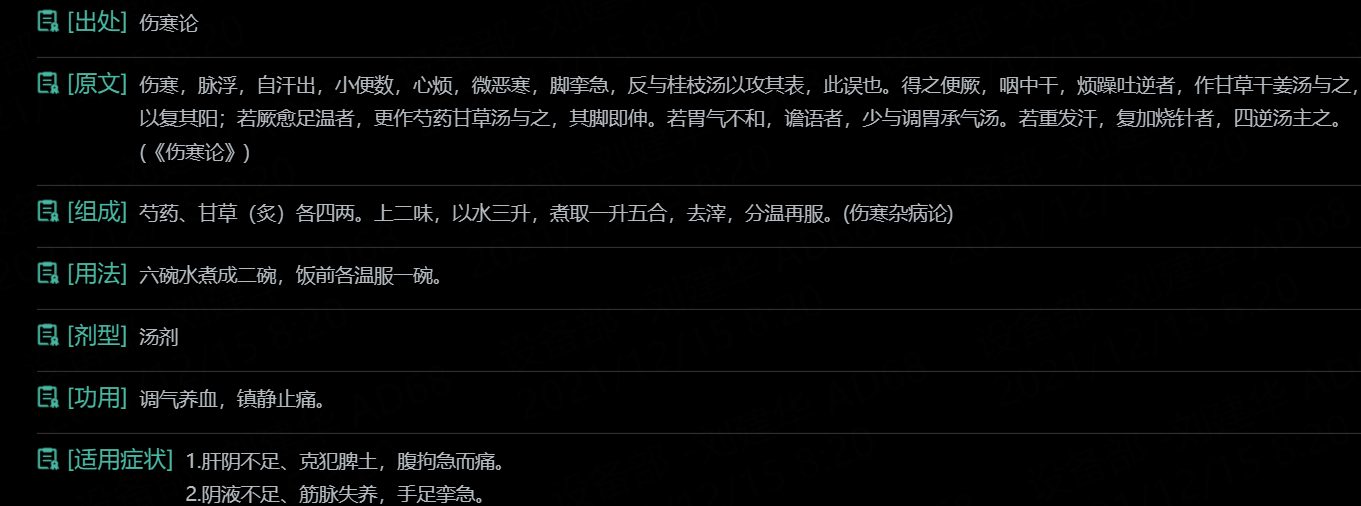

3.1 芍药甘草汤,是由白芍和甘草两味药组成,出自出自《伤寒论》。

3.1.1 单味药及药对分析

[药解]芍药入肝脾经,性苦、酸、甘、微寒,可以养血调经,平肝止痛,敛阴止汗; 甘草入心肝脾胃经,性甘、平,用来补脾和胃,益气复脉。

[药量比例]芍药、甘草(炙)各四两。

3.1.2 方剂介绍与分析

[方解]⑴方中芍药酸寒,养血敛阴,柔肝止痛;甘草甘温,健脾益气,缓急止痛。二药相伍,酸甘化阴,调和肝脾,有柔筋止痛之效。本方主治津液受损,阴血不足,筋脉失濡所致诸证。

⑵白芍用于缓和筋的拘挛,消散涩滞的血液、止痛及消除麻痹;甘草为缓解急迫和挛急的圣药,且有解毒、通经脉等的药能和作用,又能消解发汗后的余邪与缓急,调和气血,治脚挛急和其他的筋痉挛。

⑶本方对病变异常兴奋状态有强力的抑制、镇静作用。其中芍药对疼痛中枢和脊髓性反射弓的兴奋有镇静作用,故能治疗中枢性或末梢性的筋系挛急,以及因挛急而引起的疼痛。芍药、甘草中的成分有镇静、镇痛、解热、抗炎、松弛平滑肌的作用,二药合用后,这些作用确能显着增强。

⑷本方对于足腓肠肌挛痛有神奇效果,为临床上方便之剂。以热病、发汗过多之后,发生急迫性、泪烈性的筋肉挛急为主要目标。不限于四肢的筋肉,他如腹部、腰、背等处的筋肉,以至胃、肠、支气管、胆囊、输尿管等的平滑筋之痉挛,均可适用。

⑸本方药仅两味,却能发挥镇挛止痛之效,白芍酸收而苦泄,能泻肝行营气,甘草温散和逆,能缓肝和脾,深治而通经脉。

⑹[注意事项]肌肉松软者、大便不成形而无腹痛者应慎用。

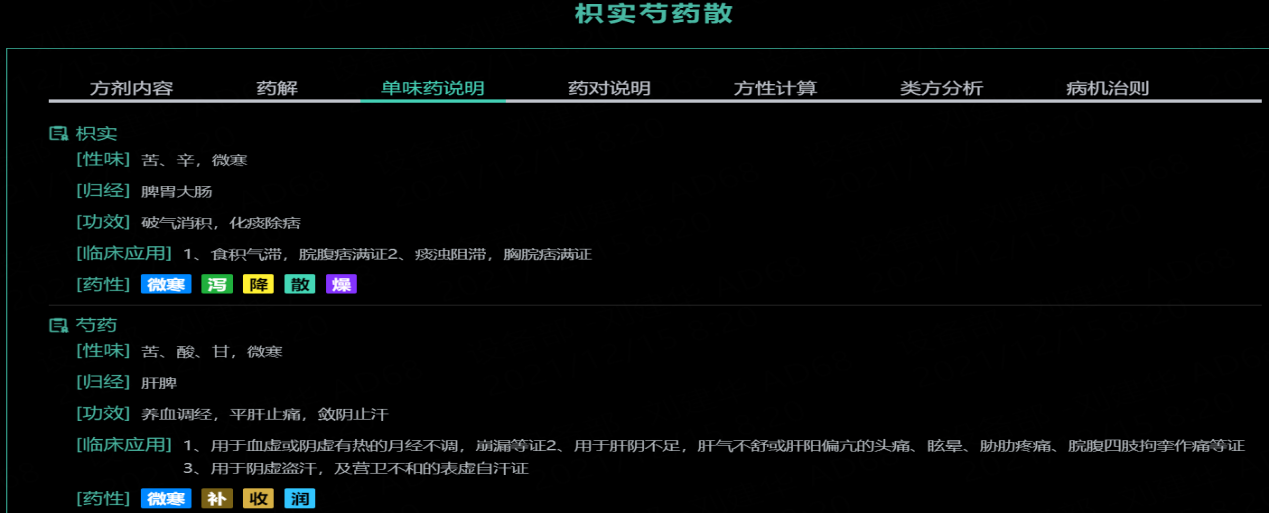

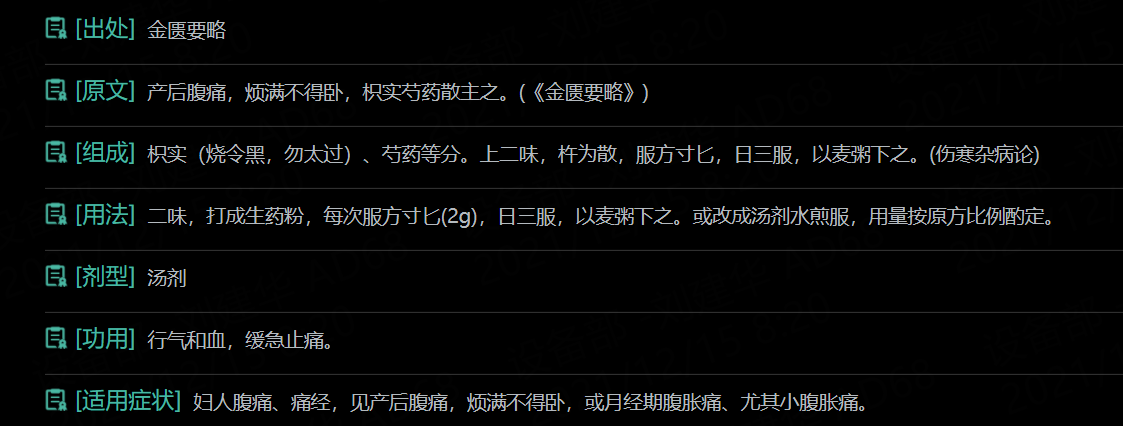

3.2 枳实芍药散,是由枳实和芍药两味药组成,出自出自《金匮要略》。

3.2.1 单味药及药对分析

[药解]枳实入脾胃大肠经,性苦、辛、微寒,用来枳实可以破气消积,化痰除痞;芍药入肝脾经,性苦、酸、甘、微寒,可以养血调经,平肝止痛,敛阴止汗。

[药量比例]枳实(烧令黑,勿太过)与芍药等分=1:1。

3.2.2 方剂介绍与分析

[方解]⑴指产后气滞血郁, 气机不通, 郁而生热, 则腹痛烦满不得卧。方中枳实(烧黑勿太过)行血中之气, 烧黑破气力缓, 合芍药和血缓急止痛, 则气结散而血亦行, 既解郁又清热。故临床运用不必囿于“产后腹痛” , 凡气血郁滞、气机不畅而生热者均能以此方为主化裁使用。

⑵《金匮要略本义》:产妇血流不快,积于腹中作痛,心烦胁满不得卧,此为实邪。应开散而行其瘀滞,则诸病可已。枳实烧黑者,入血中行积也;加以白芍走血分,而血症可散矣;以麦粥下之者,即大麦粥取其滑润宜血,且有益胃气也。

⑶枳实行气消胀,芍药止痛行气消胀,两药均治“烦满”。必须是气滞之“烦满”,而决非实滞之“烦满”,如是实滞之“烦满”,需用承气汤。腹满之痛,应该辩明属实滞或气滞,食滞用承气汤,气滞用枳实芍药散,如果是水滞则用五苓散。

[注意事项]

精神萎靡、贫血者慎用。

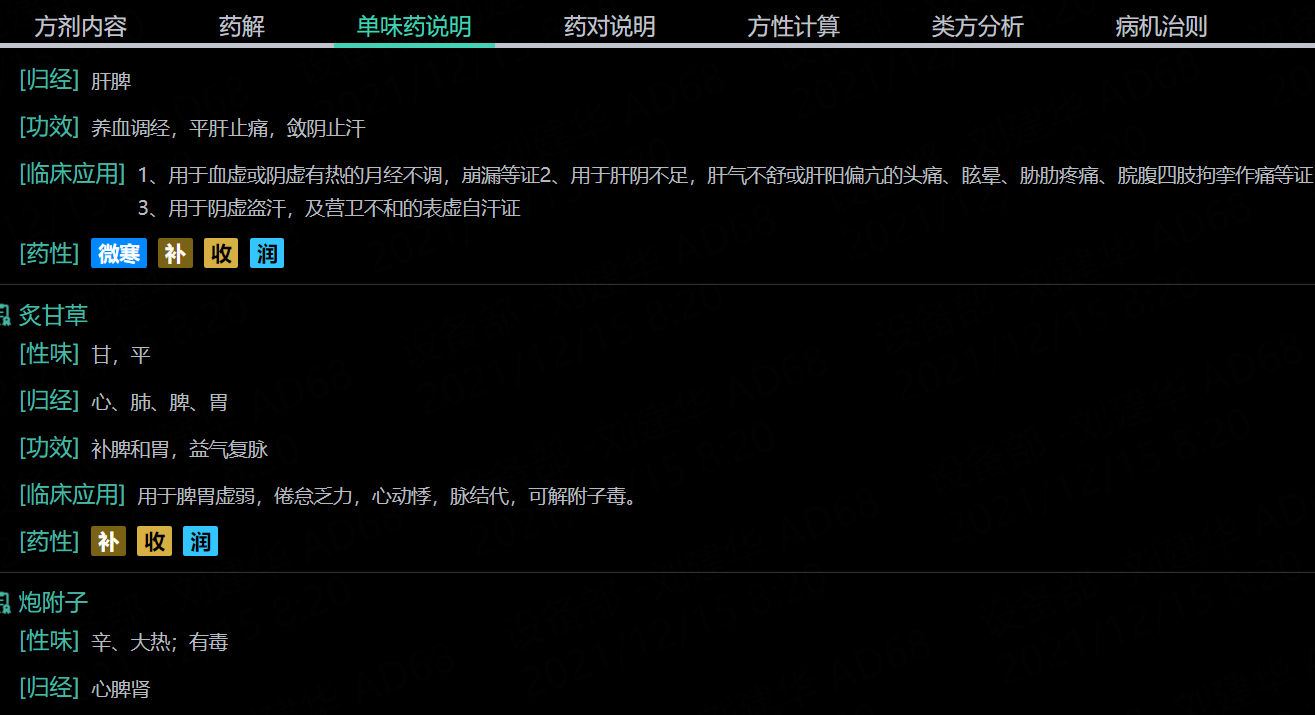

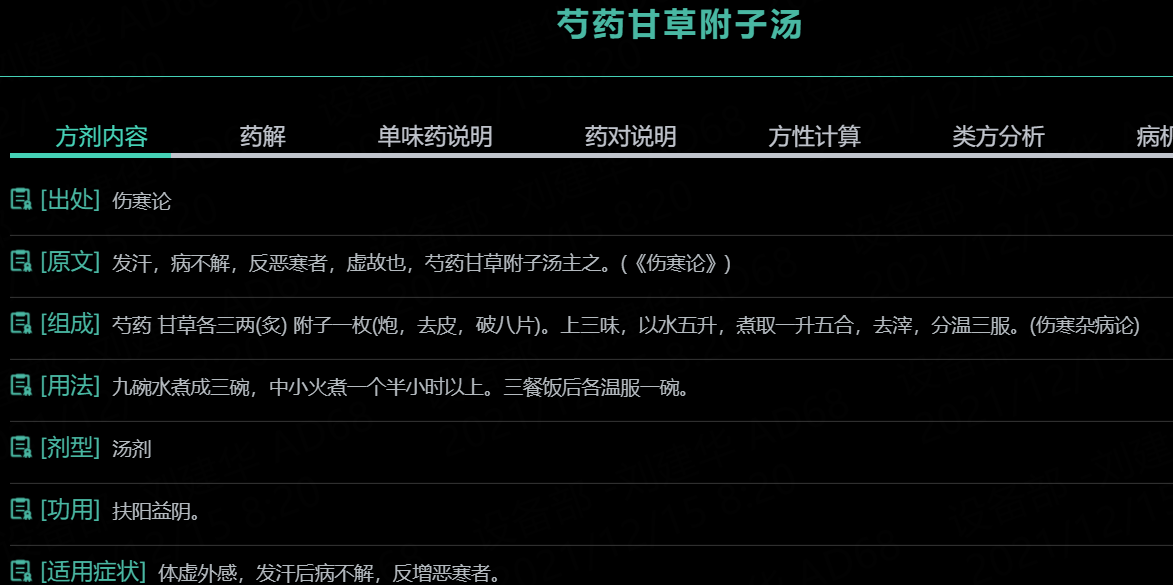

3.3 芍药甘草附子汤,是由白芍、甘草、附子三味药组成,出自出自《伤寒论》。

3.3.1 单味药及药对分析

[药解]芍药可以养血调经,平肝止痛,敛阴止汗;炙甘草用来补脾和胃,益气复脉;炮附子的作用是回阳救逆,助阳补火,散寒止痛。

[药量比例]白芍、甘草各三两(炙) 附子一枚

3.3.2 方剂介绍与分析

[方解] ⑴本方充分利用三味药的药性白芍附子一阴一阳,甘草平缓和中脾胃。

⑵《注解伤寒论》:白芍之酸,收敛津液而益荣;附子之辛温,固阳气而补卫,甘草之甘,调和辛酸而安正气。

⑶《伤寒来苏集》:发汗后反恶寒,里虚也。表虽不解,急当救里,若反与桂枝攻表,此误也。故于桂枝汤去桂、姜、枣,加附子以温经散寒,助白芍、甘草以和中耳。脚挛急与白芍甘草汤,本治阴虚,此阴阳俱虚,故加附子,皆仲景治里不治表之义。

⑷记得倪师曾经讲解过:芍药甘草附子汤大多用在素虚的人,平常身体虚缺血的人会用到。发汗发太多的时候,阳虚了,水不足了,水不够了血量也就少了,所以用附子去壮肾,因为肾主水,芍药让血流回心脏的力量加速,炙甘草把肠胃的津液补足,临床上用在脚无力的时候,年纪大的人,常常把附子加在里面,附子用三钱,除非寒很盛,寒很盛的时候,三钱四钱加重上去,如果是膝盖的问题,就可用芍药甘草附子汤,此汤亦名「去杖汤」。

4. 以上诸药的临床应用及相关分析

4.1 甘草类

4.1.1 甘草

⑴和解百毒,应用广泛。古代医家对甘草素有“国老”、“诸药中甘草为君,解一千二百草木毒,调和众药有功”之说。据统计,《伤寒论》113方,其中69方有甘草;《金匮要略》143方,其中85方有甘草。生甘草能清热解毒,润肺止咳,调和诸药性;炙甘草能补脾益气。

⑵缓痛和急。甘草是缓和剂,有缓解身体组织,尤其是会在肌肉发生急激挛缩的疼痛或种种的急迫症状,和促进溃疡面发生肉芽的作用。

⑶味甘补益。甘草是临床最常应用的药品之一。甘草性平,味甘,入心肺脾胃经,因其药性特别平缓又可归十二经,是一种补益中草药。

⑷蓄水。甘草生长在干旱地区,有蓄水的性能,如果需要排体内水饮不易用甘草。

⑸[使用注意]:不宜与京大戟、芫花、甘遂、海藻同用。不可与鲤鱼同食,同食会中毒。

4.1.2 甘草汤

⑴《伤寒论》中只用一味甘草的甘草汤,药简力专、直达病害。甘草生用,凉而泻火,清热解毒,能消痈肿而利咽喉;能治疗治少阴咽痛,兼治舌肿。本方主攻初期或轻度红肿之咽痛。

⑵后来的医书《医钞类编》、《肘后方》、《圣济总录》、《伤寒总病论》等记载的甘草汤都是多味药的甘草汤,生甘草主治咽喉肿痛,痛疽疮疡,胃肠道溃疡以及解药毒、食物中毒等;炙甘草主治脾胃功能减退,大便溏薄,乏力发热以及咳嗽、心悸等。

4.1.3 桔梗汤

⑴本方攻咽痛。桔梗苦辛而平,入于肺经,辛散苦泄,宣肺利咽,后世易名甘桔汤,通治咽喉口舌诸病,因此成为治疗咽喉疼痛之基本方。服甘草汤后咽痛不除者,则用桔梗汤。

⑵亦可治疗喉痹与排脓。如《肘后方》桔梗汤用于治疗,煮服即消,有脓即出。

⑶桔梗汤近代主要用于治疗喉痹咽痛、声音嘶哑症;加半夏治失音症;加诃子名铁叫子如圣汤;咽喉炎、扁桃体炎、食道炎、肺痈咳吐脓血。

4.1.4 大黄甘草汤

⑴前文《金匮要略》的大黄甘草汤,大黄甘草比例是4:1,功用为通便止呕。

主治胃肠积热,浊腐之气上逆,食已即吐,吐势急迫,或大便秘结不通,苔黄,脉滑实者。

⑵《圣济总录》卷六十一的大黄甘草汤,大黄与甘草各半两,该方剂主治水黄,面目俱青,狂言妄语,语声不出。

⑶《张氏医通》卷十五的大黄甘草汤,处方大黄1倍,甘草(生)减半,功能主治痘为痰闷,不得发出。

⑷《医方集解》的大黄甘草汤,处方甘草黑豆汤加大黄,功能主治上中下三焦消渴。

4.2 干姜类

4.2.1 干姜

⑴干姜,味辛、性热。归脾、胃、心、肺经;功效温中散寒,回阳通脉,燥湿消痰,温肺化饮;主治脘腹冷痛;呕吐;泄泻,亡阳厥逆;寒饮喘咳;寒湿痹痛。

⑵姜有生姜、干姜之分。生姜性温,以温胃为主,有止呕良效,人称“呕家圣药”,兼具温肺之功。生姜虽温但不燥,不会引起喉咙疼,安全性相当高。而干姜则性辛、热,归脾、胃、肾、心、肺经,其热气能行五脏,不可多用、滥用。

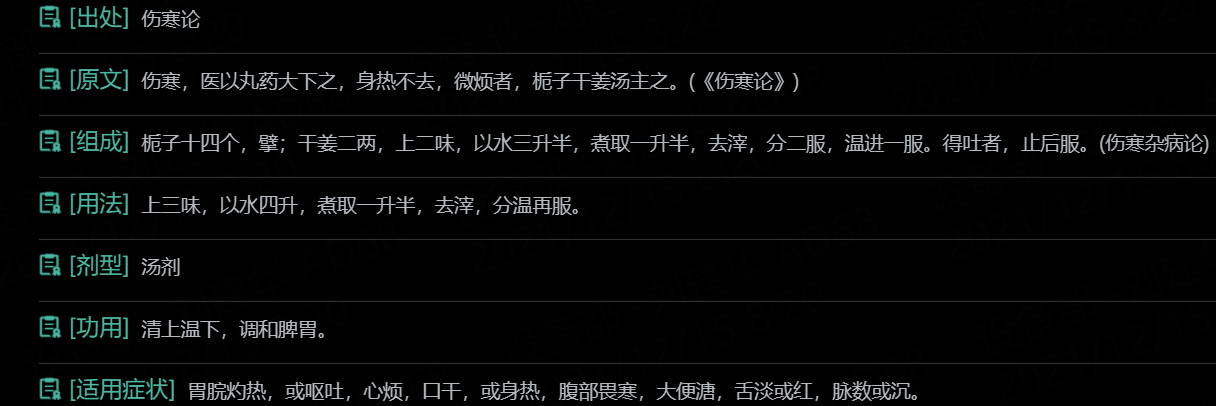

4.2.2 栀子干姜汤

⑴前文《金匮要略》的栀子干姜汤,栀子为君药,干姜为臣药;二药相伍,栀子清上热,干姜温下寒,寒温同化,调和脾胃本方为治上热下寒证的基础方剂。临证应用以身热不去,微烦,便溏为用方要点。

⑵栀子干姜汤可临证加减治疗多种病症:若心烦较甚,加豆豉宣散透邪以除烦;若胃脘痛者,加枳壳行气止痛;若兼肝郁化火,加川楝子疏肝清热。本方亦常与泻心汤及黄连汤合用,治寒热错杂之胃脘痛等。

⑶现代应用:常用于急慢性肠胃炎、食道炎、慢性痢疾、胆囊炎、胆石症急性发作、胆道蛔虫症感染等。

⑷使用注意:脾胃阴虚证,慎用本方。

4.2.3 半夏干姜散

⑴前文《金匮要略》的半夏干姜散,方中半夏辛温,燥湿化痰,化饮散结,降逆止呕,为君药;干姜辛热,温脾暖胃,温阳散寒,为臣药;两味相伍,温中化饮,降逆止呕。既能温胃化饮止呕,亦能温肺化饮止咳,浆水煮服,取其甘酸能调中开胃,畅达气机,降逆止呕。

⑵本方重点适用于虚寒呕吐。干姜配半夏:干姜温中散寒化饮;半夏和胃降逆止呕。两药合用,具有散寒降逆止呕的功效。

⑶《金匮要略方义》中介绍本方症是“以中阳不足,寒饮内盛为主要病机的病证。症见干呕,吐逆,吐涎沫,且畏寒喜热,舌淡苔白滑,脉沉迟。本方证与吴茱萸汤证之干呕吐涎沫类似,但后者为肝寒犯胃,故用吴茱萸为主药温肝降逆,肝胃同治。本方证病位在胃,故用干姜、半夏温胃降逆,专治其胃。”

4.2.4 干姜附子汤

⑴本方主治伤寒下之后,复发汗。昼日烦躁不得眠,夜而安静,不呕不渴;无表证,脉沉微,身无大热者。干姜、附子,皆大辛大热之品,煮后一次服下,意在急救肾阳于暴衰。

⑵本方乃急救回阳之重剂。临证以手足厥冷,或烦躁,脉沉微细为用方要点。

⑶临证加减:兼气虚者,加人参以益气固脱;汗多脉微者,可加龙骨、牡蛎以镇摄固脱。《伤寒全生集》的干姜附子汤增加人参、白术、甘草,主治阴症发躁,及发汗或下之后,昼日不眠,夜安静,脉来沉细。

⑷现代应用:常用于心衰、肝硬化腹水、风湿性心脏病、慢性咽炎、胃脘痛以及感染性休克等属阳衰阴盛者。

⑸使用注意:非阳衰阴盛者,不可服用。生附子有毒,用量宜慎,并须久煎。

4.3 芍药类

4.3.1 芍药

⑴芍药是植物芍药的根。具有养血敛阴,柔肝止痛,平抑肝阳的功效。芍药分赤芍、白芍,两种,古时通用,宋元始分。赤芍味苦归肝经,为清凉行散之品,功善清热凉血,化瘀止痛,尤宜于血热血瘀者,既善治肝火上攻目赤肿痛、肝郁化火胁肋痛,又善治热入营血、血热斑疹吐衄、瘀血经闭、痛经、跌打损伤及火毒疮疡。

⑵本篇重点介绍白芍。白芍味酸苦归肝脾经,为补血敛阴、平肝止痛之品,功能养血调经、敛阴止汗、平肝止痛,尤宜于阴血亏虚肝旺者,既善治血虚肝旺之头晕目眩、肝郁胁痛,又善治血虚萎黄、四肢或脘腹挛急痛,以及血虚月经不调、痛经等,还治阴虚盗汗。

⑶使用注意事项:①白芍属寒凉之品,凡外感风寒、内伤生冷,脾胃虚寒不宜单味药大量服用;②气虚、阳虚妇人、婴幼儿、老年人、孕妇产后不宜单味药大量服用;③伤寒病在上焦之阳结、疹子忌用;④昏迷患者忌用。

⑷配伍禁忌:白芍不要与芒硝、石斛,畏鳖甲、小蓟,反藜芦相配伍。

4.3.2 芍药甘草汤

⑴前文《伤寒论》的芍药甘草汤,主要是调和肝脾,缓急止痛。主治伤寒伤阴,筋脉失濡,腿脚挛急,心烦,微恶寒,肝脾不和,脘腹疼痛。

⑵临床主要用方指征为:①四肢骨骼肌表现为“抽筋感”的拘急、痉挛。②内脏平滑肌紧张导致的阵发性、痉挛性疼痛。

⑶现用于血虚津伤所致的腓肠肌痉挛、肋间神经痛、胃痉挛、胃痛、腹痛、坐骨神经痛、妇科炎性腹痛、痛经、小二夜啼等。

⑷另外,还可以延展治疗骨与关节疼痛性疾病、乳痈、眼颤、神经性疼痛、不自主性的异常兴奋性疾病、血证、一些功能衰弱性疾病等诸多病症。

4.3.2 枳实芍药散

⑴本方主要是行气活血。

⑵还可加减延展治疗治阳明热结而脘腹胀满,大便秘结,如大承气汤。另外治湿热积滞中焦而致腹胀腹痛、治产后血气凝滞而致少腹作痛等证

4.3.2 芍药甘草附子汤

⑴本方中芍药配甘草,酸甘化阴,主补营阴;附子配甘草,辛甘化阳,主补卫阳。主要用于体虚外感,发汗后病不解,反增恶寒者。

⑵目前临床多用于治疗阳虚外感汗多恶寒者,或用于治疗风寒湿痹阳气虚之关节疼痛、周身恶寒汗出者,亦可用于汗后亡阳证、腰痛、肠痉挛、腓肠肌痉挛等而见本方证者。

5 总结

中药原本是将自然界中生长与存在的植物、动物、矿物进行加工利用治疗人们疾病的物质,其中多数是植物。中药的辛甘发散为阳性,酸苦涌泄为阴性。中医药是利用自然生物特有的偏性来帮助纠正生病人体的偏性。中医药的使用和发展深受中国传统文化、中国古代先贤的哲学思想影响。道生一,一生二,二生三,三生万物;人法地,地法天,天法道,道法自然。传统中医就是运用自然之道作用于人,使人也能法天地自然之道。本篇依据问止精一书院中医大脑方剂和医学百科相关篇幅,用仅以几个药简力专的小方对此对中药进行言论,实际在临床过程中针对不同患者的不同症状依据经方相关理念进行加减。初涉经方尚有不知、不懂与不会使用方剂,文中言之不当之处,敬请批评指正。

暂无回复