“桂枝+茯苓”药对整理与讨论

李媛-临1

早在《伤寒杂病论》中,仲景就已将苓桂配伍应用,共见于14 首方剂中,其中苓桂在方中发挥重要作用的有8 首。通过分析此 8 首方剂,发现仲景使用苓桂药对时皆以水饮不化作为最基本的证候要素。药对在方中的功效可归纳为三个方面:一是温阳利水,如茯苓甘草汤、五苓散、防己茯苓汤;二是平冲降逆,如苓桂术甘汤、苓桂枣甘汤、苓桂五味甘草汤、茯苓泽泻汤;三是温经通脉、利水消癥,如桂枝茯苓丸。分别应用于阳虚水停、水饮上逆及妇科癥病。后世医家对该药对进行拓展加减,并大量应用于临床。本文通过中医大脑对“桂枝+茯苓”的药对组合进行综合分析并讨论相关内容。

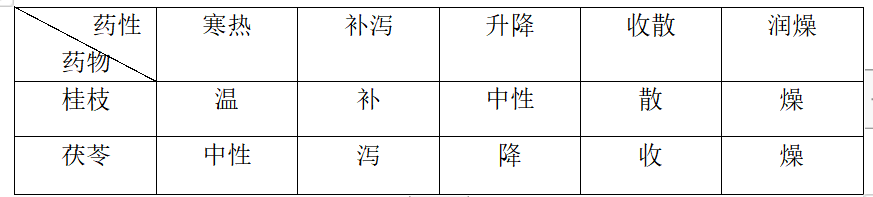

首先是从药物本身来看,《神农本草经》记载:“桂枝,味辛,温。主上气咳逆,结气喉痹,吐吸,利关节,补中益气。久服通神,轻身,不老”,根据中医大脑的药性分析显示,桂枝药性为:温、补、散、燥,具有发汗解肌、温经通脉、通阳化气的功效。唐容川认为桂枝“色赤味辛,入心肝助火,但桂枝实因苓泽之利水,方能入水以化气,可以导心火以下交于水,故多用之以降冲逆之气,加入补血药中,因而能温通血脉,桂枝能散四肢,质较坚实,故桂枝能兼走筋骨。味辛又得土之气,故能散血脉肌肉中之风寒”,即桂枝之用可因其所配伍药物之不同而着重于某一方面发挥功效。而《本经》中记载茯苓“味甘,平。主胸胁逆气,忧恚,惊邪,恐悸,心下结痛,寒热烦满,咳逆,口焦舌干,利小便。久服安魂养神,不饥,延年”;根据中医大脑的药性分析显示,茯苓的药性为:泻、降、收、燥,具有利水渗湿、健脾安神的作用。综合中医大脑内的药性对比资料,我将其整理为表格以便于理解,如下图所示。

从表格中可以看出,桂枝与茯苓一散一收,一补一泻,药对偏温、偏降,且均为燥性,符合其主治水饮不化之要素。其中张锡纯在《医学衷中参西录》茯苓解篇讲述到:“气味俱淡,性平。善理脾胃,因脾胃属土,土之味原淡(土味淡之理,徐灵胎曾详论之),是以《内经》谓淡气归胃,而《慎柔五书》上述《内经》之旨,亦谓味淡能养脾阴。盖其性能化胃中痰饮为水液,引之输于脾而达于肺,复下循三焦水道以归膀胱,为渗湿利痰之主药。然其性纯良,泻中有补,虽为渗利之品,实能培土生金,有益于脾胃及肺。且以其得松根有余之气,伏藏地中不外透生苗,故又善敛心气之浮越以安魂定魄,兼能泻心下之水饮以除惊悸,又为心经要药。且其伏藏之性,又能敛抑外越之水气转而下注,不使作汗透出,兼为止汗之要药也。”对茯苓药性进行了补充,认为其泻中有补,在调节水液代谢方面,既可泻心下之水又可敛抑外越之水气转而下注,故其性主降、主收。

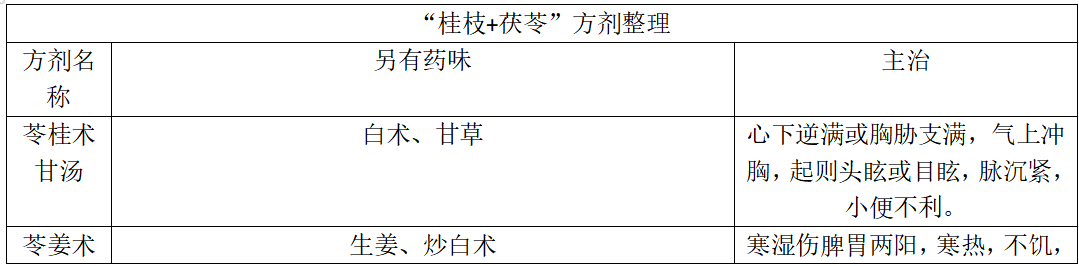

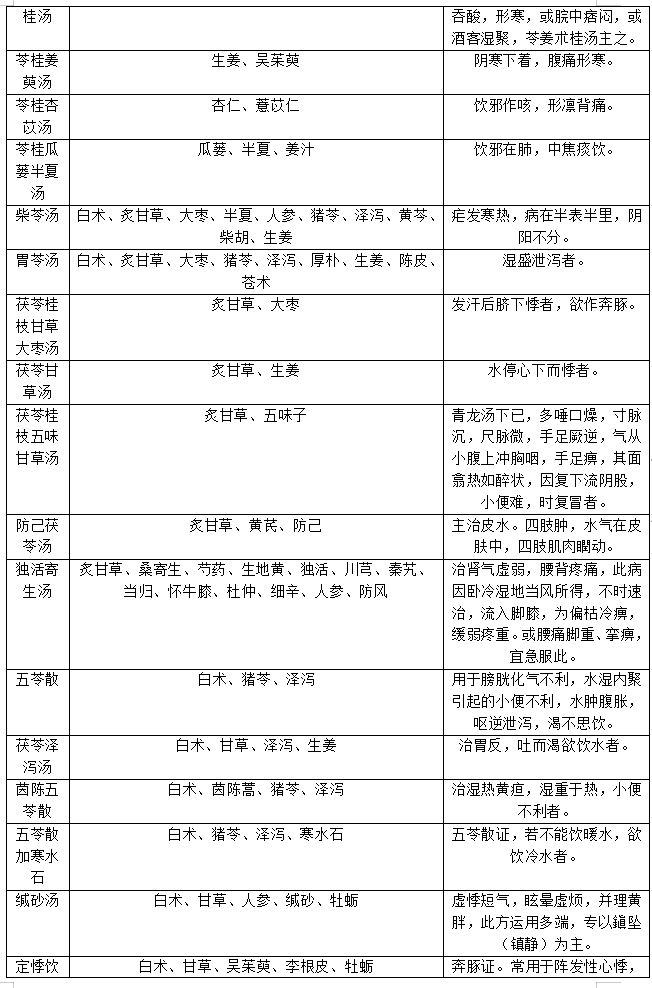

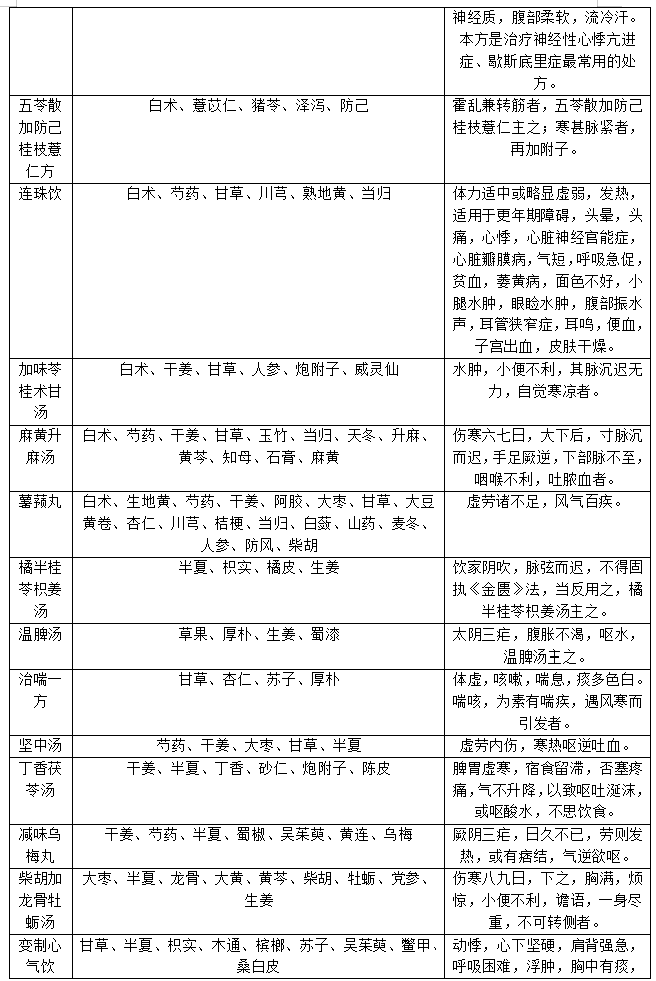

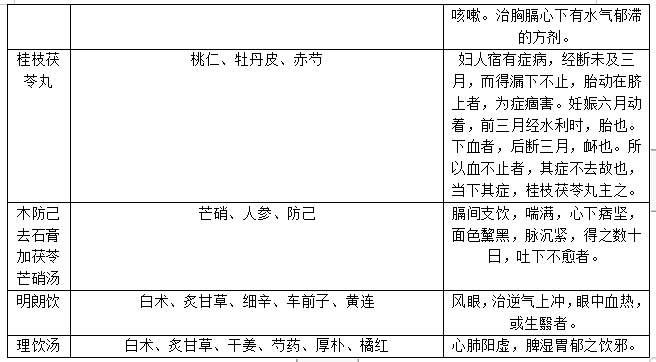

笔者利用中医大脑的类方分析功能,对其中的苓桂剂类方进一步整理,将含有“桂枝+茯苓”药对的方剂进行总结,并添加部分近代名家对苓桂剂的拓展应用进行补充,共统计34首方剂名称及其主治。如下表所示。

根据上表进行分析,我们可得出苓桂配伍以温阳、化气、行水为组方基本原则。茯苓在方中作用有四:一为利水渗湿以消阴翳;二为养心安神而止悸动;三为健培土而防水泛;四为甘平入肺,行治节之令而利水道,故茯苓为方中第一主药。桂枝作用有三:一为通阳化气而渗湿,二为下气平冲而降逆;三为入心补中而制水;是方中第二主药。苓桂相伍,相辅相成,专主通阳化气,利水去湿。

由于本人目前还属于本科在读状态,并未有临床经验,故摘取名家医案做医案赏析。

张某某,女,32岁。2015年9月7日初诊,自述牙痛反复发作半月,加重 6天。患者半月来出现上牙疼痛,6天前牙痛加重,在社区卫生院诊断为“牙周炎”,经消炎止痛治疗后,牙痛未能减轻,反而加重。患者上侧牙龈红肿不发热,口中大量痰涎流出,素有胃病常胃胀不适,胃中常发出“咕噜咕噜”的声音,时有心悸,舌淡苔滑腻,脉沉细。处以茯苓甘草汤加竹叶、骨碎补。处方:茯苓 20 克、甘草 6克、生姜 30 克、白术 10 克、竹叶 10 克、骨碎补 20 克,4 剂。二诊诉牙疼已无,胃胀、心下悸均有减轻。二诊在上方的基础上去竹叶、补碎骨,直接用茯苓甘草汤原方。三诊诉症状皆好转。

赏析:患者兼症都是水停心下的表现,但牙痛与水停心下似乎很难联系起来。细思量足阳明胃经循行入上齿,患者胃阳不足,水湿不化郁于中焦,郁而化热,热随经而上,上犯龈齿。茯苓甘草汤消胃中停饮,竹叶清泄上行之热邪,骨碎补止牙疼,标本兼治。牙痛是临床上常见的病症。历代医家多从胃热、虚火、风寒、风热论治,近代卢崇汉先生承尤在泾“牙痛亦有肾虚阴火上冲作痛者”之论,继承“火神派”郑钦安等人扶阳抑阴的学术思想,从阳虚论治牙痛也取得了显著的疗效。中医讲究审证求因,同病异治,今从痰湿论治亦取得满意效果,为今后牙痛的论治提供了一种新的思路。

暂无回复