麻黄类经方方剂之分析

By临1班 蒋红飞

麻黄,麻黄科麻黄属植物,高20-40厘米;木质茎短或成匍匐状,入药部位为草麻黄、木贼麻黄或中麻黄的草质茎。。性温,辛,微苦,归经肺和膀胱经,为发汗解表,宣肺平喘,利水消肿之药。因麻黄发寒力较强,表虚自汗和阴虚盗汗,喘咳肾不纳气的虚喘或阴虚阳亢者均应慎用麻黄;而且,麻黄兴奋中枢神经,失眠者慎用麻黄。故今人因其性烈,已很少用此药。医圣张仲景把麻黄汤列为重要方剂,也称为还魂汤,可以看出其麻黄的重要作用。

1、 目的

通过对麻黄剂在伤寒论和金匮要略中的统计分析,探讨麻黄在方剂中的作用,与其他药物的相互关系,适用于那些疾病等内容。

2、 方法

用中医大脑在方剂类别中搜索伤寒论和金匮要略中所有含有麻黄的方剂,进行统计分析。

3、 结果

经搜索,含有麻黄剂的方剂共有13个,其中丸剂1个。

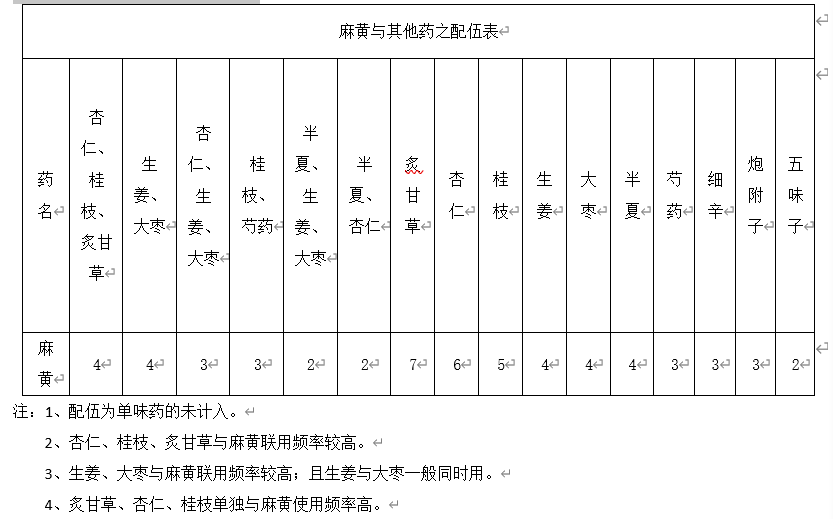

表1:麻黄与其他药之配伍表

4、讨论:

《本草正义》:麻黄轻清上浮,专疏肺郁,宣泄气机,是为治感第一要药,虽曰解表,实为开肺,虽曰散寒,实为泄邪,风寒固得之而外散,即温热亦无不赖之以宣通。《神农本草经》:“麻黄主中风,伤寒头痛,温疟。发表出汗,去邪热气,止咳逆上气,除寒热,破症坚积聚。”《名医别录》:“麻黄通腠理,解肌。” ( 陶忠增.《中药学》:中国中医药出版社,2011.12:40-41)

根据表1的统计分析,麻黄与杏仁、桂枝、炙甘草联用,与生姜、大枣联用和生姜与大枣联用的比例较高,这可能与伤寒论第一方桂枝汤的有关,桂枝汤由桂枝、白芍、生姜、大枣和炙甘草组成,除了一般用于治疗外感中风类疾病外,也被认为是方剂之基础方,通过在基础上进行加减,如桂枝加桂汤、桂枝去芍药汤和桂枝加龙骨牡蛎汤等等,故其在伤寒论使用频率最高。桂枝汤中的桂枝与芍药作为对药,桂枝升,白芍降,生姜、大枣和炙甘草守中,通过桂枝和芍药的升降和散收功能和生姜和大枣等的守中进行形成气机的平衡,构成圆运动,起到平衡调节的基本功能。因此,麻黄与此对药使用频率相对而高些。另外,麻黄与炙甘草、杏仁、桂枝分别单独使用频率高。炙甘草性中、味甘,入心肺脾胃经,有补脾和胃,益气复脉的功效,常用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心动悸,脉结代的患者,其也有解附子毒的作用。炙甘草常与生姜大枣一起使用,起到和中的作用,在五行或古中医理论中起到承上启下的作用。杏仁性苦、微温、有小毒,入肺大肠经,有止咳平喘,润肠通便功效,常用于咳嗽气喘,肠燥便秘的患者。尽管麻黄与杏仁皆为性温,且同为泻散,但杏仁具有降和润的作用,倪师认为麻黄与杏仁等量使用,具有防止麻黄过度发汗津液过度丢失的作用,二药相须使用,麻黄辛温发汗,杏仁降利肺气。但麻黄为辛温发汗之峻药,“淋家”“亡血家”等血虚脉尺中迟者麻黄慎用。

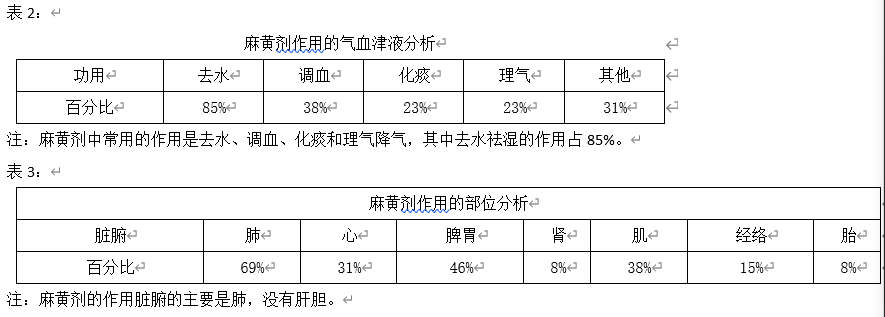

表2显示,13个麻黄剂经方中有85%的作用与祛水,38%作用调血,23%作用化痰或理气,31%是其他作用。这与麻黄的归经有关。首先,现代科学已证明,皮肤指披覆在人体的表层,直接与外界环境相接触的组织,具有保护、感觉、分泌、排泄、呼吸等功能,由表皮和真皮紧密结合而成。皮肤覆盖全身表面,是人体最大的器官之一,约占体重的16%。成人皮肤面积约为1.2—2.0平方米。全身各处皮肤的厚度不同,背部、项部、手掌和足底等处最厚,腋窝和面部最薄,平均厚度为0.5—4.0毫米。肺主气属卫,外合皮毛,寒邪外束于表,影响肺气的宣肃下行,则上行为喘。麻黄归肺经,通过肺经来发汗解表,宣肺平喘,消肿;人体除了口鼻与肺进行呼吸外,还可以通过皮肤的毛孔与机体进行呼吸交流。皮肤主要通过三个途径吸收外界物质,即角质层、毛囊皮脂腺及汗管口,其中角质层是皮肤吸收气体的最重要的途径。角质层的物理性质相当稳定,它在皮肤表面形成一个完整的半通透膜,在一定条件下气体以与水分子结合的形式,经过细胞膜进入细胞内。无论是活的还是死的角质细胞都有半通透性,它遵循菲克定律,即在低浓度时,单位时间、单位面积内物质的通透率与其浓度成正比。近代曾发生有人因全身涂满油漆而死亡的案例。麻黄汤也称还魂汤,就是通过开启全身毛孔发汗而祛除风寒的。麻黄汤为解表剂,具有发汗解表,宣肺平喘之功效。主治外感风寒表实证。恶寒发热,头身疼痛,无汗而喘,舌苔薄白,脉浮紧。临床常用于风寒表实证(感冒、流行性感冒等风寒表实证者)、咳喘实证(急性支气管炎、支气管哮喘)和风水水肿。简单来说,表实就是毛孔关闭,表虚为毛孔大开。外感无汗用麻黄,有汗用桂枝,有时可同用麻黄桂枝,相须使用,如麻黄桂枝各半汤。其次,麻黄归膀胱经,它通过膀胱经进行利水消肿。麻黄既能宣散湿邪,又能上开肺气,通调水道,下输膀胱而利尿消肿。治疗风邪袭表,肺失宣降之水肿、小便不利而兼有表证的风水证,常配伍石膏、生姜等,如越婢加术汤(《金匮要略》)。(陶忠增.《中药学》:中国中医药出版社,2011.12:40-41)人体水液代谢主要通过尿液、粪便和汗液进行排出。由此可见,麻黄在水液代谢排泄通路中起到了重要作用。

从表3中也可看出,麻黄剂作用的人体器官主要是肺,没有出现在肝胆方面的疾病。按照五行学说,金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。《难经·七十五难》提到,木欲实,金当平之;火欲实,水当平之;土欲实,木当平之;金欲实,火当平之;水欲实,土当平之。东方肝也,则知肝实;西方肺也,则知肺虚。泻南方火,补北方水。南方火,火者,木之子也;北方水,水者,木之母也。水胜火。子能令母实,母能令子虚,故泻火补水,欲令金不得平木也。而在伤寒论中麻黄剂竟没有涉及治疗肝胆方面的疾病,其原因有待探讨。

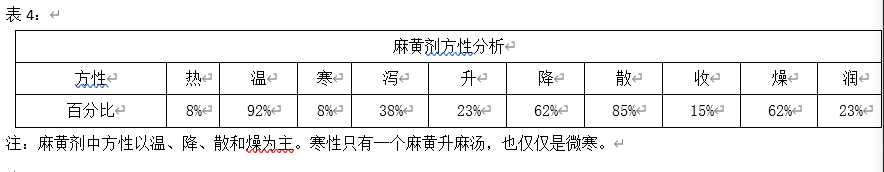

根据中医大脑方性分析,表4中显示麻黄剂中方性以温、降、散和燥为主,寒性只有一个麻黄升麻汤,也仅仅是微寒。这与其治疗的适应症有很大的关系。麻黄生长于山坡、平原、干燥荒地、河床及草原等处,常组成大面积的单纯群落。分布于亚洲、美洲、欧洲东南部及非洲北部等干旱、荒漠地区。温度影响麻黄的地理分布。从麻黄的分布范围看。麻黄可在-31.6-42.6°C的极端气温条件下生存。兼有耐热植物和耐寒植物的特性,在极端生境条件下具有较大的生存概率。麻黄分布在湿度低水分较少的地区。麻黄的地理分布,随着年降水量的增多而减少。麻黄适宜在沙质性土壤中生长。麻黄不宜在低洼地和排水不良、通透性差的新土中生长,这与其根蘖型的生物学特性有关。《本草正义》:“麻黄发汗,而其根专于止汗,昔人每谓为物理之奇异。不知麻黄轻扬,故走表而发汗,其根则深人土中,自不能同其升发之性。况苗则轻扬,根则重坠,一升一降,理有固然。然正惟其同是一本,则轻扬走表之性犹存,所以能从表分而收其散越、敛其轻浮,以还归于里。是固根荄收束之本性,则不特不能发汗,而并能使外发之汗敛而不出,此则麻黄根所以有止汗之功力,投之辄效者也。”《本草经读》:“麻黄根节,古云止汗,是引止汗之药,以达于表而速效,非麻黄根节自能止汗,旧解多误。”中医治疗主要是以黄帝内经为理论基础,运用中药的各种偏性纠正人体的各种偏性。现常用麻黄为其茎,起发汗作用。正利用其在干旱荒漠地区生长出来的温降散燥之性来发汗驱寒和消水利肿等作用。

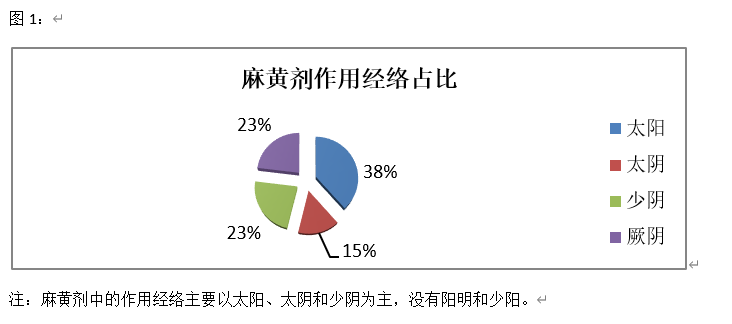

最后的图为麻黄剂的作用分布图,从表中可看出,麻黄剂主要应用于太阳、太阴和少阴证。太阳证主要是足太阳膀胱经;主太阴证为手太阴肺经和足太阴脾经,肺主皮毛,脾主湿;少阴证为手少阴心经和足少阴肾经,参与机体水液代谢。这与其主治的适应症相一致。

综上所述,经方中所有的麻黄类方主要作用器官以肺脾胃为主,通过太阳、太阴和少阴经以达到发汗解表和消水利肿为功效。

暂无回复