四逆汤类方分析

0.引言

中医复兴的路在什么地方?不是现代,而是2000年前的古代,不是西方,而是东方,中医的生命的灵魂是中华文化智慧的结晶,走易经与内经结合(而绝对不是中西医结合)。是伤寒杂病论,医圣张仲景创立六经辨证一整套的理法方药,统病于六经之内而囊括百法,是攻克世界医学难题的一把金钥匙!

古人比喻:脾胃如釜,肾气为釜底之火,肾气就是肾阳。所以易经对后天脾胃:大哉坤元,万物资生。所以一个先天,太阳是万物的开始,脾胃是保证人体生生不息的重要脏器,所以结论是厚德载物,这是赞扬脾土,所以后世治法补中土以溉四旁,中气运转,五脏得到保证,元阳就保住了。凡是脾胃病,假使理中不效,速用四逆,就是补火生土!

1.四逆汤类方结构分析

1.1四逆汤

1.1.1 四逆汤方解

[出处] 《伤寒论》

[原文]

(1)伤寒,脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急,反与桂枝汤以攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈,足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸。若胃气不和,谵语者,少与调胃承气汤。若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。(《伤寒论》)

(2)伤寒,医下之,续得下利清谷不止,身疼痛者,急当救里。后身疼痛,清便自调者,急当救表。救里宜四逆汤,救表宜桂枝汤。(《伤寒论》)

(3)病发热,头痛,脉反沉,若不差,身体疼痛,当救其里,宜四逆汤。(《伤寒论》)

(4)脉浮而迟,表热里寒,下利清谷者,四逆汤主之。(《伤寒论》)

(5)自利不渴者,属太阴,以其藏有寒故也。当温之,宜服四逆辈。(《伤寒论》)

(6)少阴病,脉沉者,急温之,宜四逆汤。(《伤寒论》)

(7)少阴病,饮食入口则吐,心中温温欲吐,复不能吐,始得之,手足寒,脉弦迟者,此胸中实,不可下也,当吐之。若膈上有寒饮,干呕者,不可吐也,当温之,宜四逆汤。(《伤寒论》)

(8)大汗出,热不去,内拘急,四肢疼,又下利厥逆而恶寒者,四逆汤主之。(《伤寒论》)

(9)大汗,若大下利而厥冷者,四逆汤主之。(《伤寒论》)

(10)下利腹胀满,身体疼痛者,先温其里,乃攻其表。温里宜四逆汤,攻表宜桂枝汤。(《伤寒论》)

(11)呕而脉弱,小便复利,身有微热,见厥者难治,四逆汤主之。(《伤寒论》)

(12)吐利,汗出,发热,恶寒,四肢拘急,手足厥冷者,四逆汤主之。(《伤寒论》)

(13)既吐且利,小便复利而大汗出,下利清谷,内寒外热,脉微欲绝者,四逆汤主之。(《伤寒论》)

[组成]

附子一枚(生用,去皮,破八片),甘草二两(炙),干姜一两半。上三味,以水三升,煮取一升二合,去滓。强人可大附子一枚,干姜三两。(伤寒杂病论)

[用法] 上三味,以水三升,煮取一升二合,去滓,分温再服。强人可大附子一枚,干姜三两(现代用法:水煎服)。

[剂型] 汤剂

[功用] 回阳救逆。

[适用症状]

(1)阳气虚衰,阴寒内盛之证。症见四肢厥逆,恶寒蜷卧,神疲欲寐,下利清榖,腹中冷痛,口淡不渴,舌质淡白胖大有齿痕,舌苔白滑,脉沉微细。

(2)因误汗或大汗淋漓所致亡阳危证,尤宜急用本方。

[方解]

(1)本方是由甘草、干姜、附子等三味药物所构成,亦可视为是由甘草干姜汤加附子所组成的。附子对于振兴新陈代谢的沉衰,具有显着的功效,所以本方与甘草干姜汤证相似,用于新陈代谢极度沉衰的时候。因此,新陈代谢机能亢进而病证属于发扬性者不可使用本方。

(2)在构成药物中,附子能作用于表、里,而温寒冷,祛除由于寒而起的症状——疼痛,又能顺行兼寒而起的水的停滞,且能补虚及振奋沉衰的新陈代谢;干姜温里寒,而调整局部性贫血;甘草补表里两虚,并强化消化器机能。

总之,本方能温里寒,补虚,温表寒而补表,止下痢清谷,治四肢的厥冷,促进新陈代谢的机能,且有强心的作用。

(3)本方能温散里寒,主治四肢厥逆,在新陈代谢机能极度沉衰的场合,用之有振兴机能之效。适用本方的患者有四肢厥冷,恶寒,颜面管白等症状,往往会下利清谷,或时起呕吐,其脉为微脉或廷脉。寒冷在表的时候,有时会发生真寒假热的现象,但手足厥冷为必要的症状。

本方以能恢复四肢的厥逆而取名,故亦称为四逆汤。方中附子,为大热药,有兴奋神经,鼓舞细胞,增进体温,强化全身一切机能之力。干姜亦为热药,温中袪寒,逐阴回阳,与附子为伍,相得益彰。甘草则内补中虚,外和荣卫,并有缓急、镇痛、消满、去痰、止利等作用。药仅三味,却能发挥逐寒救逆的伟功。又将其中干姜之量加倍,名曰“通脉四逆汤”,用于本方之证的剧症。

(4)本方证乃因心肾阳衰,阴寒内盛所致。阳气不能温煦周身四末,故四肢厥逆、恶寒蜷卧;不能鼓动血行,故脉微细。《素问·生气通天论》曰:“阳气者,精则养神,柔则养筋。”今心阳衰微,神失所养,则神衰欲寐;肾阳衰微,不能暖脾,升降失调,则腹痛吐利。此阳衰寒盛之证,非纯阳大辛大热之品,不足以破阴寒,回阳气,救厥逆。故方中以大辛大热之生附子为君,入心、脾、肾经,温壮元阳,破散阴寒,回阳救逆。生用则能迅达内外以温阳逐寒。臣以辛热之干姜,入心、脾、肺经,温中散寒,助阳通脉。附子与干姜同用,一温先天以生后天,一温后天以养先天,相须为用,相得益彰,温里回阳之力大增,是回阳救逆的常用组合。炙甘草之用有三:一则益气补中,使全方温补结合,以治虚寒之本;二则甘缓姜、附峻烈之性,使其破阴回阳而无暴散之虞;三则调和药性,并使药力作用持久,是为佐药而兼使药之用。综观本方,药简力专,大辛大热,使阳复厥回,故名“四逆汤”。

[注意事项]

(1)若服药后出现呕吐拒药者,可将药液置凉后服用。

(2)本方纯用辛热之品,中病手足温和即止,不可久服。

(3)真热假寒者忌用。面色红润、口臭声粗、大便燥结、小便短赤、脉数滑有力、舌质红瘦、苔焦黄或黄腻者,慎用本方。

(4)生附子有毒,煎煮时间至少需两个小时以上。

1.1.2 四逆汤药解

(1)单味药解

炙甘草

[性味]甘,平

[归经]心、肺、脾、胃

[功效]补脾和胃,益气复脉

[临床应用]用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心动悸,脉结代,可解附子毒。

[药性]补收润

干姜

[性味]辛,大热

[归经]脾胃心肺

[功效]温中散寒,回阳通脉,温肺化饮

[临床应用]1、用于脾胃寒证2、用于亡阳证3、用于寒饮伏肺喘咳

[药性]大热补升散燥

炮附子

[性味]辛、大热;有毒

[归经]心脾肾

[功效]回阳救逆,助阳补火,散寒止痛

[临床应用]1.用于亡阳证。2.用于虚寒性的阳痿宫冷,脘腹冷痛,泄泻,水肿等症。3.用于寒痹证。本品辛散温通,有较强的散寒止痛作用。

[药性]大热补升散燥

单味药总结:

炙甘草可以补脾和胃,益气复脉;

干姜用来温中散寒,回阳通脉,温肺化饮;

炮附子的作用是回阳救逆,助阳补火,散寒止痛。

(2)药对解

本方剂由具备如下功效的药对组成

[药对]干姜、炮附子

[功效]回阳救逆,温补脾肾。

[主治]治疗亡阳虚脱,脾肾阳虚泄泻,舌质白淡胖大有齿痕,舌苔白滑或白腻,脉弦紧或尺沉微弱。

[药对]干姜、炙甘草

[功效]温中散寒。

[主治]治疗:1.脾虚寒的大便溏泻。 2.阳虚吐血。 3.肺痿吐涎沫,其人不咳、不渴、遗尿、小便数。

(3)方解

本方主治少阴阳虚阴盛之四肢厥逆,故方名四逆。方中生附子入肾经,为温肾回阳之主药;干姜温脾散寒,以壮后天之本;炙甘草健脾益气,以资化源。三药合用,共奏回阳救逆,温补脾肾之功效。

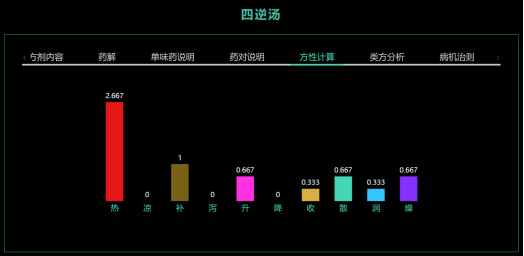

1.1.3 四逆汤方性计算

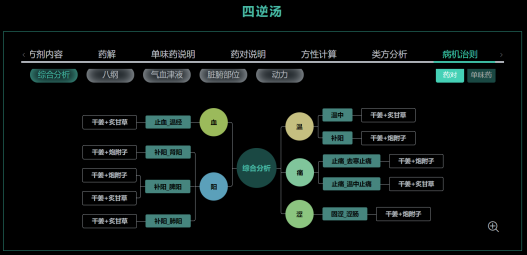

1.1.4 四逆汤分析

(1)综合分析

(2)八纲分析

(3)脏腑分析

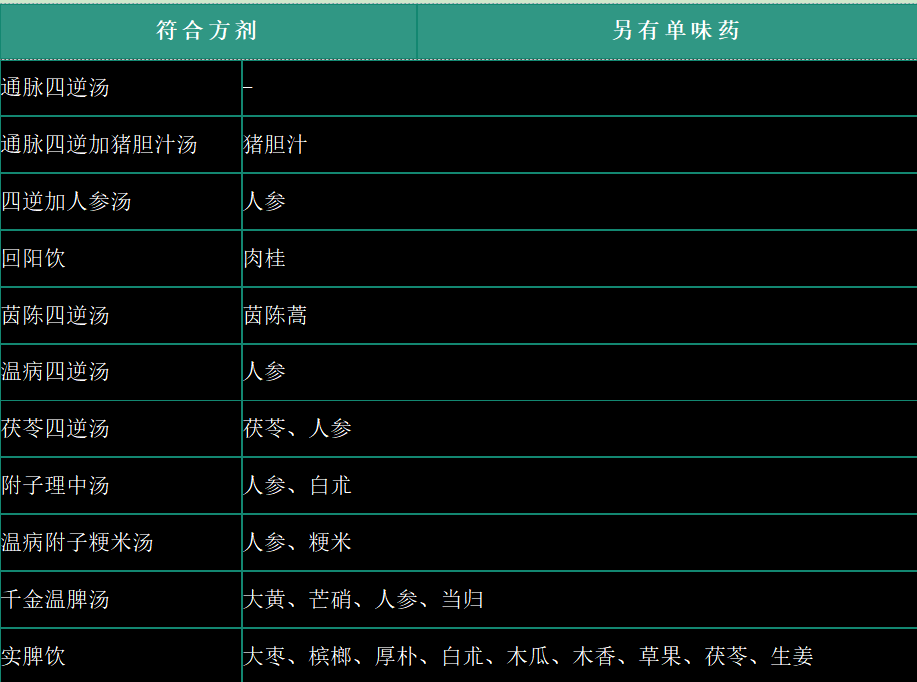

1.2四逆汤类方

1.2.1 四逆汤加方

1.2.2四逆汤类方分析

1.2.2.1 通脉四逆汤

(317)少阴病,下利清谷,里寒外热,手足厥逆,脉微欲绝,身反不恶寒,其人面色赤;或腹痛,或干呕,或咽痛,或利止脉不出者,通脉四逆汤主之。

(370)下利清谷,里寒外热,汗出厥逆,通脉四逆汤主之。

症状:下利,身热,面赤,脉微

病机:虚阳浮越,阴寒内盛。

治则:回阳救逆散寒。

生附子 大者一枚 干姜 三两 炙甘草二两

本方较四逆汤所主更重,人身一线真阳,散于顷刻之间,临床有时即见此证,用药无错,能愈者鲜见。故要审时度势,发挥治未病,有病防变,阻止病情发展到此方证所主。

〈伤寒论317条〉少阴病,下利清谷,里寒外热,手足厥逆,脉微欲绝,身反不恶寒,其人面色赤;或腹痛,或干呕,或咽痛,或利止脉不出者,通脉四逆汤主之。 甘草(炙,二两)附子(生用,去皮,破八片,大者一枚)干姜(三两,强人可四两) 上三味,以水三升,煮取一升二合,去滓,分温再服,其脉即出者愈。面色赤者,加葱九茎;腹中痛者,去葱,加芍药二两;呕者,加生姜二两;咽痛者,去芍药,加桔梗一两;利止脉不出者,去桔梗,加人参二两。病皆与方相应者,乃服之。〈伤寒论370条〉下利清谷,里寒外热,汗出而厥者,通脉四逆汤主之。

1.2.2.2 白通汤

(314)少阴病,下利,白通汤主之。

生附子 一枚 干姜 一两 葱白 四茎

症状:下利为主,脉微细。

病机:少阴阴寒,外有表邪

治则:散寒回阳,解表

(对于此方,疑问甚多,注家解释也较多,但大多认为葱白为通阳。个人认为,这样理解有待商榷,通阳为阳气郁遏不行所设,如四逆散之用柴胡 枳实,当归四逆汤之通草。我参考诸家,认为胡希恕先生所讲较为可靠,宗胡先生所论,此处葱白为解表之药,本方立意与麻黄附子细辛汤同,但本方所主阳虚寒盛较麻黄附子细辛汤重,表邪较之为轻,故温阳散寒以附子配干姜,非单纯用附子,解表不用麻黄,因本方病机中,少阴虚寒太重,以麻黄解表,更易发散阳气,使仅存之一线真阳耗散,故易以性稍缓和之葱白。)

《伤寒论314条》少阴病,下利,白通汤主之。葱白(四茎)干姜(一两)附子(生,去皮,破八片,一枚) 上三味,以水三升,煮取一升,去滓,分温再服。

1.2.2.3白通加猪胆汁汤

白通汤加猪胆汁一合 人尿五合

本方较白通汤多干呕 ,烦。当为阴盛格样,加苦寒之猪胆汁、人尿以为反佐。病机同白通汤。

《伤寒论315条》少阴病,下利,脉微者,与白通汤;利不止,厥逆无脉,干呕,烦者,白通加猪胆汁汤主之。服汤,脉暴出者死;微续者生。白通加猪胆汁汤。 葱白(四茎)干姜(一两)附子(生,去皮,破八片,一枚)人尿(五合)猪胆汁(一合) 上五味,以水三升,煮取一升,去滓,内胆汁、人尿,和令相得,分温再服。若无胆,亦可用。

1.2.2.4真武汤方

病机:阳虚水泛。

症状:畏寒肢冷,头眩,心悸,行走不稳或肢体掣动,四肢沉痛,腹痛,下利,小便不利,脉沉或弦或滑或动,舌淡苔水滑或腻。

制附子 一枚 生姜三两 芍药三两 茯苓三两 白术二两

(笔者以本方治疗多例因少阴虚寒,气化无力所致小便不利,以此方加仙灵脾,桂枝,黄芪之类,疗效较好)

〈伤寒论82条〉太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩,身瞤动,振振欲擗地者,真武汤主之。真武汤方:茯苓三两 芍药三两 生姜三两(切) 白术二两 附子一枚(炮去皮破八片)上五味,要以水八升,煮取三升,去滓,温服七合,日三服。〈伤寒论316条〉少阴病,二三日不已,至四五日,腹痛,小便不利,四肢沉重疼痛,自下利者,此为有水气。其人或咳,或小便利,或下利,或呕者,真武汤主之。 真武汤方:茯苓三两(甘平) 芍药三两(酸平) 生姜三两(切,辛温) 白术二两(甘温) 附子一枚(炮,去皮,破八片,辛热)右五味,以水八升,煮取三升,去滓,温服七合,日三服。后加减法:若咳者,加五味半升,细辛、干姜各一两。若小便利者,去茯苓。若下利者,去芍药,加干姜二两。若呕者,去附子,加生姜,足前成半斤。

1.2.2.5附子汤

病机:寒湿内盛,伤及阳气。

症状:身体疼痛,背凉,手足凉,脉沉弦或微,舌淡苔白腻。

制附子两枚 茯苓三两 白术 四两 芍药三两 人参二两

(本方和真武汤药味仅一味之差,去生姜加人参。但本方附子用两枚,白术用四两,可见寒湿较重,当以疼痛身重为主要表现。本方偏重于有形之寒湿伤阳,故以散寒除湿为主;真武汤偏重于阳虚水泛,以温阳散水气为治。事实临床中倒不一定分的这么详细,仲景立方,是为我们立一个法则,不是让我们墨守成规,死搬硬套,要善于圆机活法,化裁而用,假如此方患者兼有胃纳不佳,恶心等症状,加生姜疗效更好。)

〈伤寒论304条〉少阴病,得之一二日,口中和,其背恶寒者,当灸之,附子汤主之。附子(炮,去皮,破八片,二枚)茯苓(三两)人参(二两)白术(四两)芍药(三两) 上五味,以水八升。煮取三升,去滓,温服一升,日三服。 《伤寒论235条》少阴病,身体痛,手足寒,骨节痛,脉沉者,附子汤主之。〈金匮要略*妇人妊娠病》妇人怀娠六七月,脉弦发热,其胎愈胀,腹痛恶寒者,少腹如扇,所以然者,子脏开故也,当以附子汤温其脏。

四逆汤系列还有几首,如桂枝附子汤,甘草附子汤,茯苓四逆汤,干姜附子汤等,不一一而述,但四逆汤类之病机,关键在于阳虚阴盛,或挟湿,或挟寒,或挟表邪,或挟水气,或为虚阳浮越,或为阴寒内盛。临床辨证尚需仔细小心,根据病机,适当选方,切忌死搬硬套,照猫画虎。

1.2.2.6四逆加人参汤

《伤寒论385条》恶寒、脉微而复利,利止,亡血也,四逆加人参汤主之。甘草(炙,二两)附子(生,去皮,破八片,一枚)干姜(一两半)人参(一两) 上四味,以水三升,煮取一升二合,去滓,分温再服。

1.2.2.7茯苓四逆汤

〈伤寒论69条〉发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。茯苓(四两)人参(一两)附子(生用,去皮,破八片,一枚)甘草(炙,二两)干姜(一两半) 上五味,以水五升,煮取三升,去滓,温服七合,日二服。

1.2.2.8干姜附子汤

《伤寒论61条》下之后,复发汗,昼日烦躁不得眠,夜而安静,不呕、不渴,无表证,脉沉微,身无大热者,干姜附子汤主之。

干姜(一两)附子(生用,去皮,切八片,一枚) 上二味,以水三升,煮取一升,去滓,顿服。

1.2.2.9通脉四逆加猪胆汁汤

《伤寒论390条》吐已下断,汗出而厥,四肢拘急不解,脉微欲绝者,通脉四逆加猪胆汁汤主之。通脉四逆加猪胆汁汤方:甘草二两(炙) 干姜三两 附子大者一枚(生用) 猪胆汁半合 人参二两上五味,以水三升,先煮四味,取一升,去滓,纳猪胆汁搅匀,分温再服。

1.2.2.10肾气丸 〈金匮要略*中风历节病〉崔氏八味丸 治脚气上入,少腹不仁。 干地黄八两 山茱萸 薯蓣各四两 泽泻 茯苓 牡丹皮各三两 桂枝 附子(炮)各一两 上八味,末之,炼蜜和丸,梧子大,酒下十五丸,日再服。 〈金匮要略*血痹虚劳病〉虚劳腰痛,少腹拘急,小便不利者,八味肾气丸主之。〈金匮要略*痰饮咳嗽病〉夫短气,有微饮,当从小便去之,苓桂术甘汤主之;肾气丸亦主之。〈金匮要略*消渴小便不利淋病〉男子消渴,小便反多,以饮一斗,小便一斗,肾气丸主之。〈金匮要略*妇人杂病〉问曰:妇人病,饮食如故,烦热不得卧,而反倚息者,何也?师曰:此名转胞不得溺也,以胞系了戾,故致此病,但利小便则愈,宜肾气丸主之。

1.2.2.11乌梅丸

《伤寒论338条》伤寒脉微而厥,至七八日肤冷,其人躁,无暂安时者,此为脏厥,非蛔厥也。蛔厥者,其人当吐蛔。今病者静,而复时烦者,此为脏寒。蛔上入其膈,故烦,须臾复止;得食而呕,又烦者,蛔闻食臭出,其人常自吐蛔。蛔厥者,乌梅丸主之。又主久利。 乌梅(三百枚)细辛(六两)干姜(十两)黄连(十六两)当归(四两)附子(炮,去皮,六两)蜀椒(出汗,四两)桂枝(去皮,六两)人参(六两)黄柏(六两) 上十味,异捣筛,合治之。以苦酒渍乌梅一宿,去核,蒸之五斗米下,饭熟捣成泥,和药令相得。内臼中,与蜜杵二千下,丸如梧桐子大。先食饮服十丸,日三服,稍加至二十丸。禁生冷、滑物、臭食等。

1.2.2.12术附汤

〈金匮要略*中风历节病〉《近效方》术附子汤 治风虚头重眩,苦极,不知食味,暖肌补中,益精气。 白术二两 附子一枚半(炮,去皮) 甘草一两(炙) 上三味,剉,每五钱匕,姜五片,枣一枚,水盏半,煎七分,去滓,温服。

1.2.2.13桂枝附子汤、桂枝附子去桂加白术汤方、甘草附子汤

〈伤寒论174条〉伤寒八九日,风湿相搏,身体疼烦,不能自转侧,不呕、不渴、脉浮虚而涩者,桂枝附子汤主之。若其人大便硬,(一云脐下心下硬)小便自利者,去桂加白术汤主之。 桂枝附子汤方: 桂枝(去皮,四两)附子(炮,去皮,破,三枚)生姜(切,三两)大枣(擘,十二枚)甘草(炙,二两) 上五味,以水六升,煮取二升,去滓,分温三服。 去桂加白术汤方: 附子(炮,去皮,破,三枚)白术(四两)生姜(切,三两)甘草(炙,二两)大枣(擘,十二枚) 上五味,以水六升,煮取二升,去滓,分温三服。初一服,其人身如痹,半日许复服之;三服都尽,其人如冒状,勿怪。此以附子、术,并走皮内,逐水气未得除,故使之耳。法当加桂四两。此本一方二法:以大便硬,小便自利,去桂也;以大便不硬,小便不利,当加桂。附子三枚恐多也,虚弱家及产妇,宜减服之。

《伤寒论175条》风湿相搏,骨节疼烦,掣痛不得屈伸,近之则痛剧,汗出短气,小便不利,恶风不欲去衣,或身微肿者,甘草附子汤主之。甘草(炙,二两)附子(炮,去皮,破,二枚)白术(二两)桂枝(去皮,四两) 上四味,以水六升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。初服得微汗则解;能食、汗止复烦者,将服五合;恐一升多者,宜服六七合为始。

桂枝加附子汤

〈伤寒论20条〉太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

芍药甘草附子汤

〈伤寒论68条〉发汗病不解,反恶寒者,虚故也,芍药甘草附子汤主之。芍药甘草(炙,各三两)附子(炮,去皮,破八片,一枚) 上三味,以水五升,煮取一升五合,去滓,分温三服。

桂枝去芍药加附子汤

〈伤寒论21条〉太阳病,下之后,脉促、胸满者,桂枝去芍药汤主之。〈伤寒论22条〉若微恶寒者,桂枝去芍药加附子汤主之。

附子泻心汤

〈伤寒论155条〉心下痞,而复恶寒、汗出者,附子泻心汤主之。 大黄(二两)黄连(一两)黄芩(一两)附子(炮,去皮破,别煮取汁,一枚) 上四味,切三味,以麻沸汤二升渍之,须臾绞去滓,内附子汁,分温再服。

1.2.2.14附子粳米汤

《金匮要略*腹满寒疝宿食病》腹中寒气,雷鸣切痛,胸胁逆满,呕吐,附子粳米汤主之。附子粳米汤方: 附子一枚(炮)半夏半升 甘草一两 大枣十枚 粳米半升 上五味,以水八升,煮米熟,汤成,去滓,温服一升,日三服。

1.2.2.15黄土汤

《金匮要略*惊悸吐衄下血胸满瘀血病》下血,先便后血,此远血也,黄土汤主之。黄土汤方:[亦主吐血、衄血。] 甘草 干地黄 白术 附子(炮) 阿胶 黄芩各三两 灶中黄土半斤 上七味,以水八升,煮取三升,分温二服。

2.四逆汤类方在当今生活中的意义

由于现代生活环境的变化,人造冷气、人造冷饮等,对人体的阳气损耗较多,所以现代阳虚的人比较多,脾胃虚寒的人比较多。现代人的本气无一不虚,没有一个人是完全健康,就是大家经常说的亚健康状态等等,所有的外感病全都夹有内伤。附子是能量药,四逆汤是能量方,四逆汤方可以解决阳虚等问题。

四逆汤类方证之病机为阳虚阴盛,四逆汤方证可见于下列之因:急性传染病后期三阴受损者,病热危笃,邪盛正衰;误治大汗或霍乱大吐大泻,阴津耗渴,“气随液脱”,阳气大衰;外感初期,病家素体阳虚,寒邪侵之,阳不御邪,而直中于里。凡此种种,其因各异,而病机均为阳虚阴盛,肾阳虚衰,阴寒内盛是也。寒为阴邪,易伤阳气,寒邪入里伤及肾阳,肾阳乃一身之本,温煦生化五脏六腑。今肾阳衰不能温运,以至四末厥冷;阴寒内盛,不能腐化水谷,故下利清谷;阴寒上逆,所以呕而不能食,或食入即吐。因此,法当回阳救逆。

四逆汤是用来排除体内寒邪的。寒邪排除了,才能达到身体健康的目的,才谈得上养生。所以,并不存在“养生的“四逆汤,只有”排病“的四逆汤,也就是说,四逆汤是用来治病的,不是用来”养生“的。四逆汤常用于现代医学之循环系统疾病,如心力衰竭、休克、心肌梗死、完全性右束支传导阻滞、病态窦房结综合征,呼吸系统疾病之肺气肿、肺心病、支气管哮喘,以及消化系统疾病之急慢性肠胃炎、胃下垂等,辨证属于阳气大虚,阴寒极盛者。

3.小剂量四逆汤是亚健康的克星

养阳以小剂四逆汤常服(即炙甘草30g,干姜、制附子各15g,服7日停3日,从春分服至立秋),而达到养生的目的。60岁以上的老年人,一部分体弱的青少年(李可批注),都可以用,可以消除你长期积累的“六淫外邪”,以及内生的一些寒邪,能对抗一些当代错误习惯对人身的伤害,调整你的元阳,使其不受损伤,延年益寿。长期服用小剂量四逆汤治病保健效果好。

青岛中医院梁文华大夫在其《浅谈中医养生与修身》中说,小剂量四逆汤是亚健康的克星。四逆汤源于汉代名医张仲景《伤寒论》,所谓小剂量四逆汤即:制附片15克,干姜25克,炙甘草35克。四逆汤, “一切慢性病、亚健康者,均可服用”, “妙在久服”,“经脉通则全身病除”。“所谓王道无近功,而且决无副作用,但会出现一些排病反应”。

李可老中医在论述小剂四逆汤养阳时,考虑到长期煎煮有些不便,就进一步给出简便的方法:那就是用金匮肾气丸,但千万不要用六味地黄丸。就是把金匮肾气丸每次5丸,煮成糊状喝下去,早晚各1次,有十天半月就可以把好些属于肾虚的症状扭转过来。

金匮肾气丸可以经常吃,没有副作用,尤其像一些阳虚引起的症状性高血压,经过一段时间也可以调整过来。即使血压暂时升高也不要紧,要继续吃。此系邪正交争,不要老查血压,要问他有什么感觉。只要阳盛阴退,血压自会安宁,勿虑。那么,5丸金匮肾气丸含附子多少呢?一般每蜜丸9g,其蜂蜜占一半,则药粉为4.5g。金匮肾气丸中的附子占1/27,即:4.5g×5/27≈0.8g。所以,5丸金匮肾气丸含制附子0.8g。

暂无回复