伤寒论第一方桂枝汤

在参加问止精一书院大半年的课程的过程中,有林大栋老师的无私相授使我对经方对伤寒论都有了较为深入的理解。说起经方,凡是中医几乎无人不晓这个古今相传的名词。经方,原来是古人对经验药方的称呼。比如,汉代对书目进行分类时,就将研究医学理论特别是养生的道理和方法的医著归入“医经”类,把古代相传的经验药方,归入“经方”类。据《汉书·艺文志》记载,当时有经方11家,274卷。但是,很可惜,那么多记载经方的书籍,由于战乱等原因,今天已经无法看到了。不过,在一部书里保存了许多具有极高临床实用价值的古代经验方,这部书就是张仲景的《伤寒杂病论》。

《伤寒杂病论》是经方之祖,作者张仲景是东汉时代的人。据说他曾经当过长沙太守,后来因为当时疾病流行,死亡率很高,他原本人丁兴旺的大家族,在近十年中竟然死亡了三分之二,而其中因伤寒这种发热性疾病致死的占到了十分之七。家族的巨大不幸,促使张仲景发愤研究医学。他一方面研究了许多前人留下的医学著作及其治病的经验教训,一方面到处收集临床有效的经验方药,用他的话说,是“勤求古训,博采众方”,这个“众方”,就是经方的另一种称呼。所以说,《伤寒杂病论》集中了汉代以前经方的精华,后世称其为“经方之祖”,这一点也不过分,因为经过1800多年的临床验证,《伤寒杂病论》的临床指导价值是举世公认的,书中所记载的经方的临床疗效也是实实在在的。需要说明,在张仲景写成《伤寒杂病论》后不久,这部书就由于频繁的战乱散佚了,幸亏西晋的大医学家王叔和,花了许多精力将《伤寒杂病论》中有关伤寒内容的部分收集起来,编成了《伤寒论》。以后,到了北宋,《伤寒杂病论》中杂病内容的部分,被人在古书堆中发现了,经过编校整理,改名《金匮要略方论》,简称《金匮要略》。《伤寒论》与《金匮要略》两书的传世,对于经方的传播和应用,起了至关重要的作用。可以说,要研究经方,不研究《伤寒论》和《金匮要略》是绝对不行的。而桂枝汤又是“群方之冠”,“群方之祖”。此方见第64条:“发汗过多,其人叉手自冒心,心下悸,欲得按者,桂枝甘草汤主之”。《伤寒论》以此方为基础衍生40多首,可见其用之广…

伤寒论就是围绕着人体能量,够还是不够,过还是不及,循环正常还是不正常。细胞的能量不够了我们补能量,太过了我们给他降一降循环,血液循环不畅通了,我们改善一下血液循环。所以我们今天通过结构分析来探讨一下桂枝汤天下第一方……

以下我们通过对原文及具体药对的分析解读伤寒大道…

[原文]

1.太阳中风,阳浮而阴弱。阳浮者热自发;阴弱者汗自出。啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。(《伤寒论》)

2.太阳病,头痛,发热,汗出,恶风者,桂枝汤主之。(《伤寒论》)

3.太阳病,下之后,其气上冲者,可与桂枝汤,方用前法;若不上冲者,不得与之。(《伤寒论》)

4.太阳病三日,已发汗,若吐、若下、若温针,仍不解者,此为坏病,桂枝不中与也。观其脉证,知犯何逆,随证治之。(《伤寒论》)

5.桂枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热,汗不出者,不可与也。当须识此,勿令误也。(《伤寒论》)

6.太阳病,初服桂枝汤,反烦不解者,先刺风池、风府,却与桂枝汤则愈。(《伤寒论》)

7.太阳病,外证未解,脉浮弱者,当以汗解,宜桂枝汤。(《伤寒论》)

8.太阳病,外证未解者,不可下也,下之为逆,欲解外者,宜桂枝汤。(《伤寒论》)

9.太阳病,先发汗不解而复下之,脉浮者不愈。浮为在外而反下之,故令不愈。今脉浮,故知在外,当须解外则愈,宜桂枝汤。(《伤寒论》)

10.病人藏无他病,时发热,自汗出不愈者,先其时发汗则愈,宜桂枝汤。(《伤寒论》)

11.伤寒不大便六七日,头痛有热,小便反赤者,与承气汤。其小便清者,知不在里,仍在表也,当须发汗。若头痛者,必衄,宜桂枝汤。(《伤寒论》)

12.伤寒,医下之,续得下利清谷不止,身疼痛者,急当救里;后身疼痛,清便自调者,急当救表。救里宜四逆汤,救表宜桂枝汤。(《伤寒论》)

13.伤寒大下后,复发汗,心下痞,恶寒者,表未解也,不可攻痞,当先解表,表解乃可攻痞。解表宜桂枝汤,攻痞宜大黄黄连泻心汤。(《伤寒论》)

14.阳明病,脉迟,汗出多,微恶寒者,表未解也,可发汗,宜桂枝汤。(《伤寒论》)

15.病人烦热,汗出则解。又如疟状,日晡所发热者,属阳明也。脉实者宜下之,脉浮虚者宜发汗。下之与大承气汤,发汗宜桂枝汤。(《伤寒论》)

16.太阴病,脉浮者,可发汗,宜桂枝汤。(《伤寒论》)

17.下利腹胀满,身体疼痛者,先温其里,乃攻其表。温里宜四逆汤,攻表宜桂枝汤。(《伤寒论》)

18.吐利止,而身痛不休者,当消息和解其外,宜桂枝汤小和之。

下利后,身疼痛,清便自调者,急当救表,宜桂枝汤以发汗。(《伤寒论》)

19.产后中风,持续数十日不解。头微痛,恶寒,时时有热,心下闷,干呕,汗出,虽久,阳旦证续在者。(《金匮要略》)

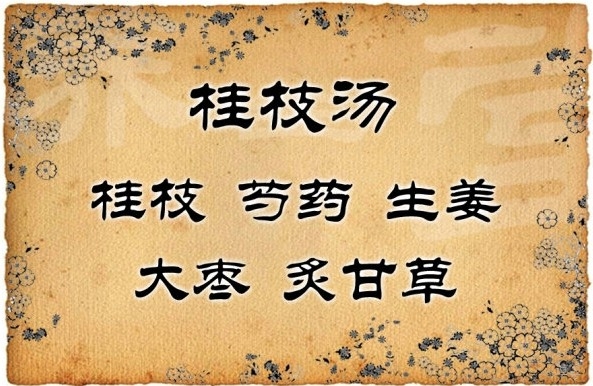

[组成]

桂枝三两,芍药三两,甘草二两,生姜三两,大枣十二枚。上五味,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力。温覆令一时许,遍身絷絷微似有汗者益佳,不可令如水流离,病必不除。若一服汗出病瘥,停后服,不必尽剂。若不汗,更服,依前法;又不汗,后服小促其间,半日许令三服尽;若病重者,一日一夜服,周时观之,服一剂尽,病证犹在者,更作服;若汗不出,乃服至二三剂。禁生冷、黏滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。(伤寒杂病论)

[用法]

[用法]

上五味,㕮咀,以水七升,微火煮取三升,适寒温,服一升。服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力。温覆令一时许,遍身微似有汗者益佳,不可令如水流漓,病必不除。若一服汗出病瘥,停后服,不必尽剂;若不汗,更服,依前法;又不汗,后服小促其间,半日许令三服尽。若病重者,一日一夜服,周时观之,服一剂尽,病证犹在者,更作服;若汗不出,乃服至二三剂。禁生冷、粘滑、肉、面、五辛、酒酪、臭恶等物(现代用法:水煎服,温覆取微汗)。

[功用]

解肌发表,调和营卫。

[适用症状]

感冒风寒在表,脉浮弱缓,头痛发热,恶风恶寒,鼻鸣干呕,自汗盗汗,舌苔薄白,虚损虐虐等。

[注意事项]

凡外感风寒表实无汗者禁用。服药期间禁食生冷、粘腻、酒肉、臭恶等物。

接下来我们先对从单位药加以说明︰

桂枝可以发汗解肌,温经通脉,通阳化气;

芍药用来养血调经,平肝止痛,敛阴止汗;

炙甘草的作用是补脾和胃,益气复脉;

生姜可发汗解表、温中止呕,温肺止咳;

大枣是用来补中益气,养血安神,缓和药性。

光有对于单位药的认识还是不够的﹐下面我们再分析一下药对和方解…

1.本方的主药是桂枝,桂枝与生姜俱有兴奋的效能,能使血行旺盛而温暖身体,并加强各脏器的机能,白芍有鎭静的功效,能调整桂枝的作用,又配同甘草缓和异常紧张,并兼治疼痛;大枣与甘草能治急迫,且有强壮的效能,又配同生姜用以矫味。

2.方中的主药是桂枝,能顺气、发表,又能鎭抑上冲;白芍能使血行旺盛,缓和肌肉的紧张,具有调整桂枝药理作用的功能;甘草可协助白芍和缓肌肉的紧张和疼痛;又甘草与桂枝相配合而治内气上冲;生姜与桂枝相佐而顺气利水,并使桂枝、大枣、甘草等的甘味剂不致停滞于胃内;大枣具有润胸中及治胸中烦闷的作用。由这些药物的互相协调,使桂枝汤证的病态恢复正常的生理状态。

3.本方系医圣张仲景所着伤寒论最首见之药方,有旺血行,温身体,强化诸脏器机能之作用。

本方以体质比较虚弱者,外感风邪,而有头痛、项强、发热、自汗、恶风、恶寒、鼻呜、干呕、气上冲、身体疼痛、及脉浮弱或浮数等症状为目标。惟不必上述诸证皆具备,因本证但头痛而不项强者,有之;但恶风而不恶寒者,有之;但发热而恶风极微者,亦有之;但鼻鸣而不干呕者,亦有之;只要有发热自汗之主征,便可使用。此场合会有自然汗出之状态,惟无汗出者亦可用,及因本方兼具有汗止汗、无汗出汗的双重作用,即既能发表,亦能固表,伤寒论称此为“解肌”法,适用于表虚证。

方中桂枝顺气发表,又能镇抑上冲为君;白芍使血行旺盛,缓和筋肉的紧张为臣,佐以甘草之甘草,不令走泄阴气,并协助白芍和缓筋的紧张和疼痛;大枣具有润胸中,及治胸中烦闷的作用;生姜与桂枝相佐辛温能散寒,而顺气利水,并使桂枝、大枣、甘草味剂不致停滞于胃内,故用本方发其汗,乃调其营气,则卫气自和。

4.本方证为外感风寒,营卫不和所致。外感风邪,风性开泄,卫气因之失其固护之性,“阳强而不能密”,不能固护营阴,致令营阴不能内守而外泄,故恶风发热、汗出头痛、脉浮缓等;邪气郁滞,肺胃失和,则鼻鸣干呕;风寒在表,应辛温发散以解表,但本方证属表虚,腠理不固,故当解肌发表,调和营卫,即祛邪调正兼顾为治。方中桂枝为君,助卫阳,通经络,解肌发表而祛在表之风邪。芍药为臣,益阴敛营,敛固外泄之营阴。桂芍等量合用,寓意有三:一为针对卫强营弱,体现营卫同治,邪正兼顾;二为相辅相成,桂枝得芍药,使汗而有源,芍药得桂枝,则滋而能化;三为相制相成,散中有收,汗中寓补。此为本方外可解肌发表,内调营卫、阴阳的基本结构。生姜辛温,既助桂枝辛散表邪,又兼和胃止呕;大枣甘平,既能益气补中,且可滋脾生津。姜枣相配,是为补脾和胃、调和营卫的常用组合,共为佐药。炙甘草调和药性,合桂枝辛甘化阳以实卫,合芍药酸甘化阴以和营,功兼佐使之用。综观本方,药虽五味,但结构严谨,发中有补,散中有收,邪正兼顾,阴阳并调。柯琴在《伤寒来苏集·伤寒附翼》卷上中赞桂枝汤“为仲景群方之冠,乃滋阴和阳,调和营卫,解肌发汗之总方也。”

本方证中已有汗出,何以又用桂枝汤发汗?盖本方证之自汗,是由风寒外袭,卫阳不固,营阴失守,津液外泄所致。故外邪不去,营卫不和,则汗不能止。桂枝汤虽曰“发汗”,实寓解肌发表与调和营卫双重用意,外邪去而肌表固密,营卫和则津不外泄。故如法服用本方,于遍身微汗之后,则原证之汗出自止。为了区别两种汗出的不同性质,近贤曹颖甫称外感风寒表虚证之汗出为“病汗”,谓服桂枝汤后之汗出为“药汗”,并鉴别指出:“病汗常带凉意,药汗则带热意,病汗虽久,不足以去病,药汗瞬时,而功乃大着,此其分也。”(录自《经方实验录》卷上)此属临证有得之谈。

本方的治疗范围,从《伤寒论》与《金匮要略》以及后世医家的运用情况来看,不仅用于外感风寒表虚证,而且还运用于病后、产后、体弱等因营卫不和所致的病证。这是因为桂枝汤本身具有调和营卫、阴阳的作用,而许多疾病在其病变过程中,多可出现营卫、阴阳失调的病理状态。正如徐彬所说:“桂枝汤,外证得之,解肌和营卫;内证得之,化气调阴阳。”(《金匮要略论注》卷上)这是对本方治病机理的高度概括。

麻黄汤和桂枝汤同属辛温解表剂,都可用治外感风寒表证。麻黄汤中麻、桂并用,佐以杏仁,发汗散寒力强,又能宣肺平喘,为辛温发汗之重剂,主治外感风寒所致恶寒发热而无汗喘咳之表实证;桂枝汤中桂、芍并用,佐以姜、枣,发汗解表之力逊于麻黄汤,但有调和营卫之功,为辛温解表之和剂,主治外感风寒所致恶风发热而有汗出之表虚证。

所以我们可以将桂枝汤作为根方,对其进行适当的加减就可以变成桂枝汤类方具体见下表:

综上所述桂枝汤作为伤寒论经方第一方,是很多方的母方基本方是当之无愧的也是我们必须在掌握并灵活运用的……

暂无回复