痰证治疗经验之中医大脑分析

一、痰证病机

痰证治疗多推崇元代朱丹溪和清代叶天士的观点和治验,认为“痰乃饮食所化,有因外感六气之邪,则脾、肺、胃升降之机失度,致饮食输布失常,运化不清而生;有因脾胃本质阳虚,湿浊凝滞而生;有因郁而气火不舒而蒸变者;有因肾虚水泛为痰者”。

痰既是一种病理产物,同时也是致病因素。在体内可以随气流行无处不到,在内可听聚于脏腑,在外可阻滞于经络。还可凝结于其他组织,以致百病从生。正如(丹溪心法.痰)中所云“痰之为物,随气升降,无处不到”。所到不同,病证特点各异。“在肺为咳,在胃胃呕,在心则悸,在头则眩,在背则冷,在胸则痞,在胁则胀,在肠则泻,在经络则肿,在四肢则为痹,变化百端”。临床常见的咳嗽、哮病、喘证、头痛、眩晕、中风、肿瘤、失眠、心悸、胸痹、癫狂、痫病、皮下结节等病证以及一些皮肤病、不孕证等,皆与痰有关。所以,痰之为病,其病因复杂,病治各异。

二、痰证的论治及用药

岭南地区人多痰湿,粤北山区偏寒的特点,运用整体观念和辩证论治,以运化为主的方剂治疗痰证。通过中医大脑的人工智能运算,论述实践与理论的验证。

1、 治疗痰饮重在脾肾

前贤有论,后人皆知“脾为生痰之源,肺为储痰之器”。然先有“饮”,而久后成“痰”。饮由肾寒水泛而成,肾阳不足,则脾阳不运。故有脾阳虚为外饮,肾阳虚为内饮之说。外饮、内饮之属脾属肾,不仅病机病位不同,更表示病情的深浅与轻重。一般而言,痰饮初成,脾虚湿滞为本;痰饮久藴,多有肾阳虚衰,责之肾阳不振。食少、纳呆、腹胀、便溏,属脾阳虚弱、脾不健运。常以二陈汤加苍术或理中汤,中阳充足,脾胃健运,痰饮则潜移默化。

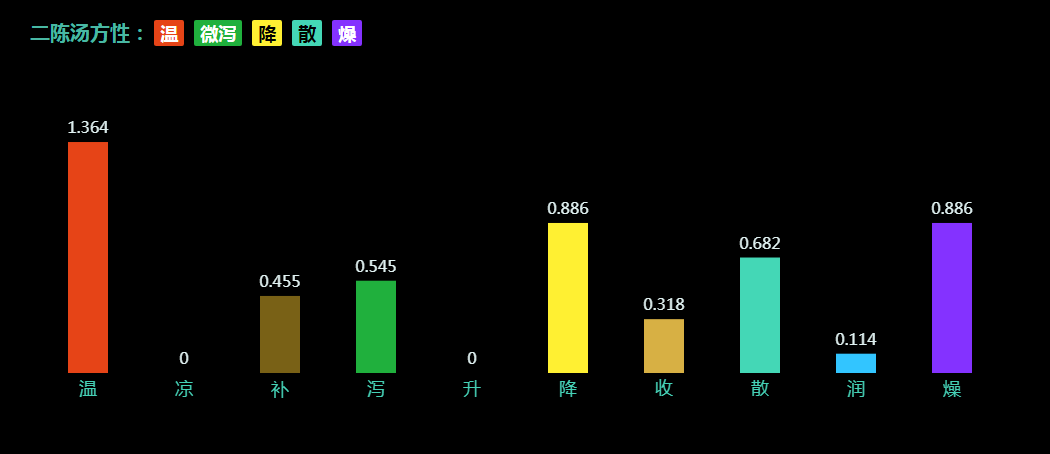

二陈汤出于(太平惠民和剂局方),组方为半夏、茯苓、陈皮、炙甘草、乌梅、生姜。中医大脑运算显示,二陈汤方性以“温”为主,“降、燥”为辅,温补脾阳,燥湿行气,推动脾胃运化如常,痰湿可除。

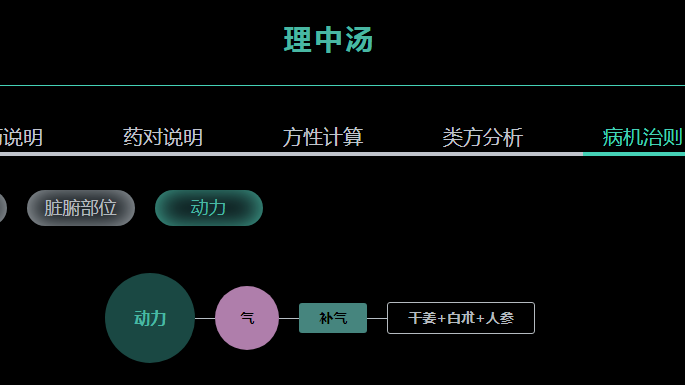

理中汤方性温补,方中人参+白术+干姜,温脾阳,补中气,温化痰饮。

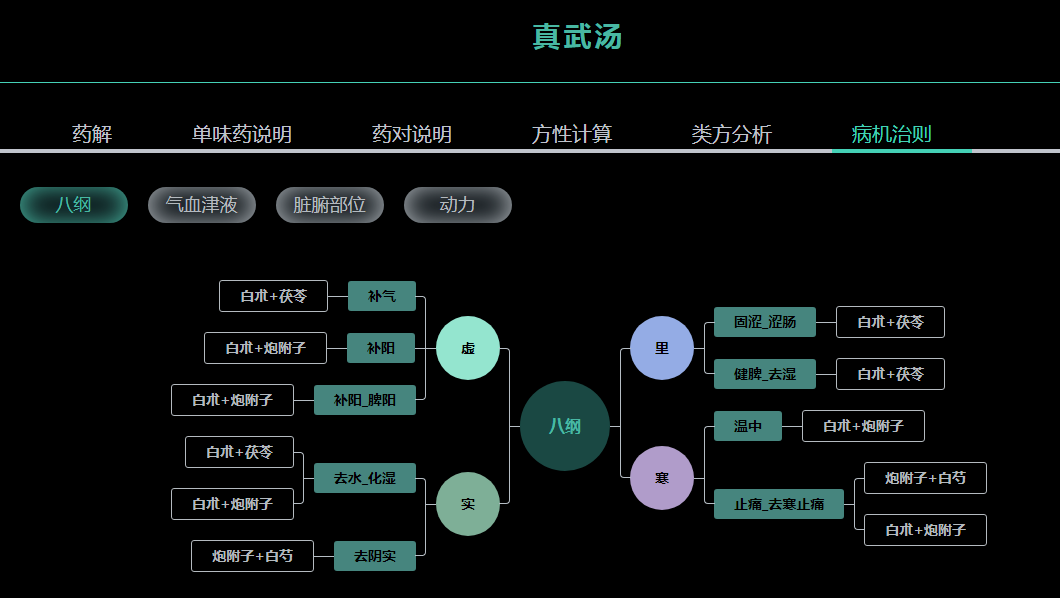

若年老久病,正气大虚,肾虚水泛为饮,则用真武汤,既可以补虚泻实---补阳祛湿,又可以温里祛寒。

2、 治痰不忘滋阴

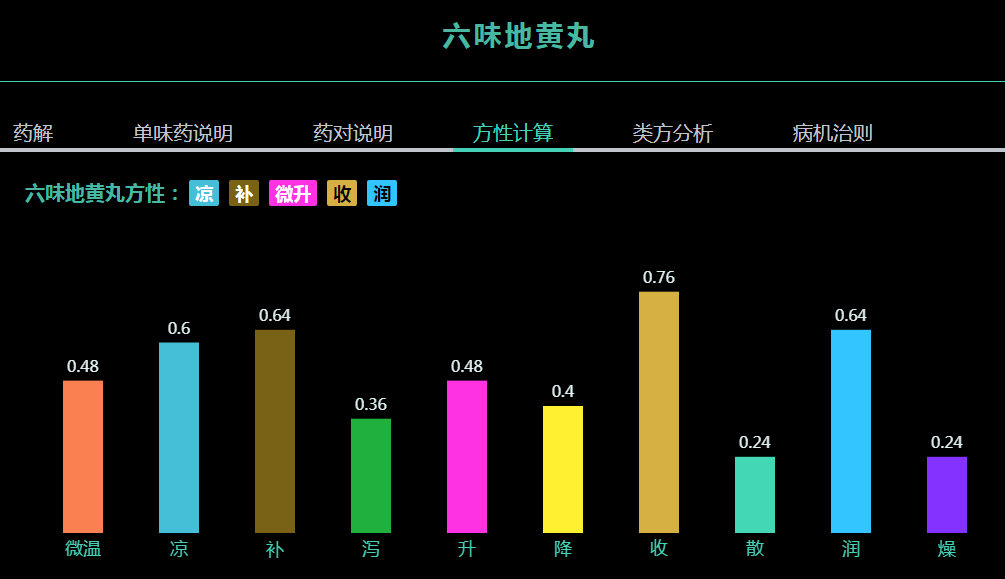

一般观点认为,痰饮的形成与气虚、阳虚关系最为密切,较少提及阴虚者。但是根据临床观察,老年病痰者,经常夹虚、夹瘀、夹湿热。夹虚包括阳气虚和气阴虚。如“老年痴呆”病,一是五脏亏虚,痰浊内升,上蒙清窍;二是阴精亏虚,髓海不足,脑脉失养。再如“咳喘”病,无痰不喘,咳久必阴虚。临床治疗此种病证,倡导化痰与滋阴并举,宜于“六味地黄汤”,方中熟地黄、山茱萸滋补肝肾,水木相生,滋而不腻。

3、 久病必瘀,痰瘀同治

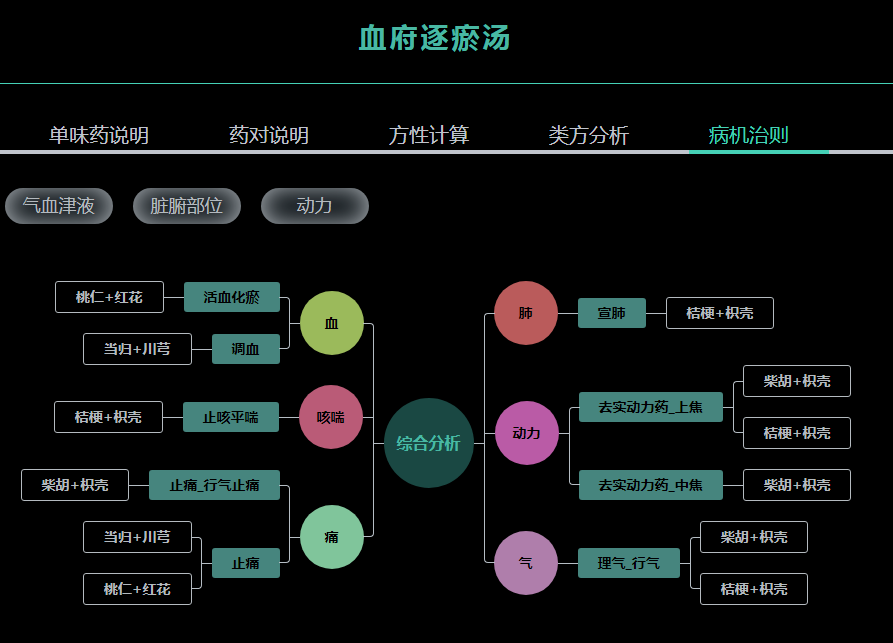

痰饮患者,肺失宣降,缠绵时日,久病必致心血瘀阻,痰瘀交结。如咳喘病久常伴心悸、胸闷、口唇紫暗等,应当兼顾化痰与化瘀的方药,治疗痰饮肠取得较好疗效。方中除了温化痰饮药之外,还应加入化瘀方药。如“血府逐瘀汤”,方中桃仁+红花活血化瘀;桔梗+枳壳宣肺止咳平喘。

4、温胆汤治疗痰饮

温胆汤出处于(三因级一病证方论),其方由半夏、陈皮、竹茹、枳实、生姜、炙甘草、茯苓、大枣组成。生姜+半夏+茯苓温中化痰;枳实+竹茹清化伏热痰;又有陈皮配枳实行气理气;本方温凉适宜,祛痰湿而无过燥之弊,清热痰而无大寒之忧。用于治疗痰热内藴所致的多种病证,疗效显著。

5、 生姜治痰饮的妙用

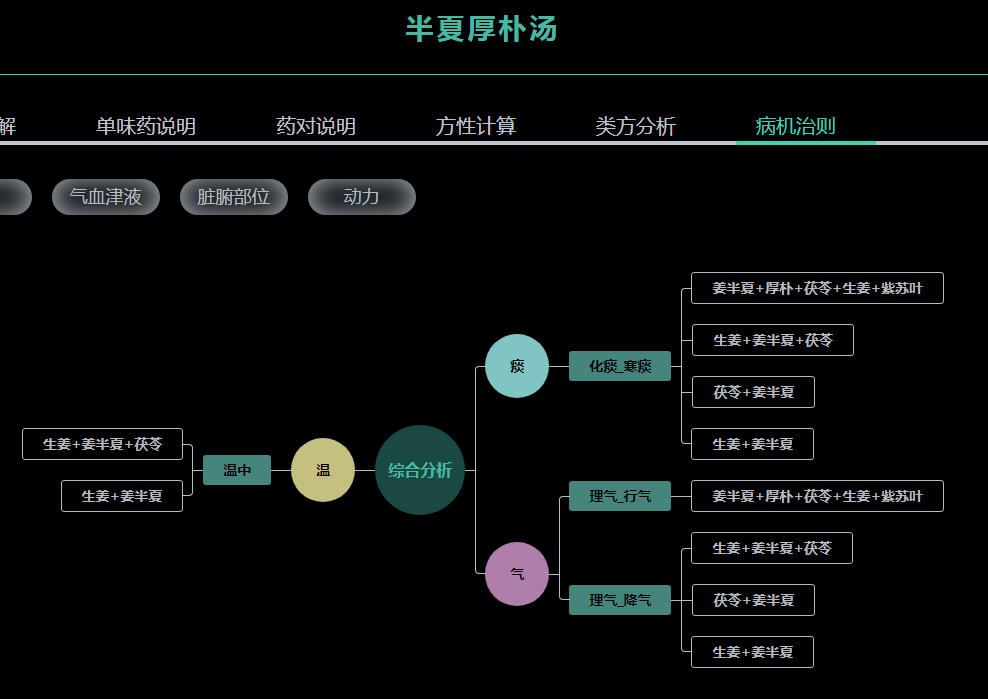

在痰饮治疗用方中的生姜,近代应用时常常被忽视。实际上生姜运用在各种沉降药中,起到“寓升于降”的作用。如“半夏厚朴汤”治疗痰气郁结的(梅核气)一证。本人曾治疗一女性患者,证见咽中如有物阻塞感半年,吞之不下,吐之不出,口干,舌苔黄白相兼,脉弦滑。证属痰气郁结,治以开郁散结,理气化痰。处方:法半夏15g、厚朴10、茯苓20、生姜三片、苏叶10g、原方无加减用药。三剂后复诊,患者反馈症状无好转。寻思过后,理法方药都不差。复诊照按原方开出,唯独方中加大生姜用量至约50克,法半夏改换姜半夏。一剂过后,第二日来电话反馈,一早起来咽中梗阻感竟然消息了。此证实乃郁火不予升散则难得升平,生姜在方中功不可没。正如中医大脑所示,在半夏厚朴汤中,无论是温中、化痰,还是理气、降气、行气,生姜都是不可缺少的药。

6、 苍术+麻黄治痰湿

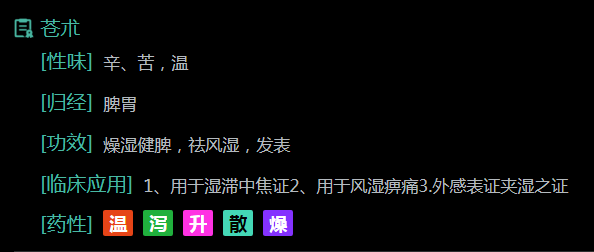

痰、饮、湿,名称不同而实质一样。湿聚成饮,饮久生痰。苍术性辛苦温,为燥湿健脾要药,能以其辛温之气味升散应化之水湿,使脾气继续上升归于肺。脾虚湿滞时,肺通调水道受阻,土不生金也。肺通调受阻则痰湿必停蓄。麻黄辛温发汗利尿,助肺气宣达,迅速恢复其通调水道,两药协作具有升脾宣肺、化痰除湿之快功。苍术、麻黄二药配比不同,作用也不相同;两药等量时,发大汗;苍术两倍于麻黄,发小汗;苍术3倍于麻黄,常见尿量增多,有利尿的作用;苍术4倍于麻黄,无明显的汗出或尿量,但祛痰湿之功效著。根据不同兼证,辩证施治,随证加减。热证加石膏,寒证入杏仁,用量皆倍于麻黄,则无伤津太过之误。

暂无回复