基于“半夏+生姜”药对探讨相关常用经方的使用特点

临1班 陈小涵

之所以会注意到“半夏+生姜”这个药对,是因为曾经的一次服药经历让我印象深刻,从而引发了思考。

大二的时候,因为学业压力,我的咽喉出现过吐之不出、咽之不下的症状,像桃核一样。因为平常我更偏向中医思维来考虑疾病,加上临床上使用西医手段治疗梅核气的效果普遍不佳,于是我联系学过的知识,回家后我尝试性的给自己开了半夏厚朴汤加减并拿了药,但是因为在学校上学煎药不方便,于是父母提出了把饮片打粉然后用开水泡的主意,当时我并没有多想就照做了,前几次用开水泡,感觉没有任何异常,效果也不错,嗓子里的异物感逐渐减轻。直到快吃完药的一次偶然的机会,因为着急去教室,我没把药泡开就咽下了,结果十来分钟,我的嗓子开始出现像针扎的感觉,胃部也有刺痛,一开始以为是午饭时吃了辣的食物,又过了十来分钟,这种症状不断加重,甚至出现了后背肌肉的牵扯痛及咳嗽的症状,我很快就反应过来自己是半夏中毒了,当时还没有下课,我找老师请了半节课的假,联想到课本上说生姜可以解半夏毒,我被两个朋友陪着去了食堂找阿姨借生姜吃,果然不到十分钟就缓解很多了。这算是半夏中毒与生姜解毒的亲身经历了,同时这段经历也让我开始注意到半夏与生姜组成药对在解毒和化痰方面的功效。

为了对半夏与生姜组成的药对有更细致的探究,我使用了中医大脑进行搜索。

分别搜索半夏与生姜,得到二者单独用药的功效如下:

(1)半夏

性味:辛、温,有毒

归经:脾、胃、肺

功效:燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结,外用消肿止痛

主治:

①用于湿痰、寒痰证

②用于胃气上逆呕吐

③用于胸痹,结胸,心下痞,梅核气

④用于瘰疬瘿瘤,痈疽肿毒及毒蛇咬伤等症

(2)生姜

性味:辛、温

归经:肺、脾

功效:发汗解表、温中止呕,温肺止咳

主治:

①用于外感风寒表证

②用于多种呕吐证

③用于风寒咳嗽

使用中医大脑学习了半夏和生姜单独的性味、归经、功效和主治之后,我使用了中医大脑进一步搜索,把半夏与生姜同时作为关键词,共出现60个结果,其中包括19个经方,这里将这19个经方方名、来源及组成列举如下:

(1)小半夏汤 《金匮要略》半夏 生姜

(2)小半夏加茯苓汤 《金匮要略》 半夏 生姜 茯苓

(3)厚朴生姜半夏甘草人参汤 《伤寒论》 半夏 生姜 厚朴 甘草 人参

(4)半夏厚朴汤 《金匮要略》 半夏 厚朴 生姜 茯苓 紫苏叶

(5)黄芩加半夏生姜汤 《伤寒论》 半夏 生姜 黄芩 炙甘草 芍药 大枣

(6)小柴胡汤 《伤寒论》 柴胡 黄芩 人参 炙甘草 半夏 生姜 大枣

(7)小柴胡汤加桔梗石膏 (经方常用加减)柴胡 黄芩 生姜 半夏 党参 大枣 炙甘草 桔梗 石膏

(8)柴胡加龙骨牡蛎汤 《伤寒论》 柴胡 半夏 茯苓 桂枝 党参 黄芩 大枣 生姜 龙骨 牡蛎 大黄

(9)柴胡加芒硝汤 《伤寒论》柴胡 芒硝 黄芩 党参 炙甘草 半夏 生姜 大枣

(10)大柴胡汤《金匮要略》 柴胡 黄芩 芍药 半夏 生姜 枳实 大枣 大黄

(11)越婢加半夏汤《伤寒论》 麻黄 石膏 生姜 炙甘草 大枣 半夏

(12)旋覆代赭汤 《伤寒论》 旋覆花 人参 生姜 代赭石 炙甘草 半夏 大枣

(13)柴胡桂枝汤《伤寒论》 柴胡 半夏 桂枝 黄芩 人参 芍药 生姜 大枣 炙甘草

(14)葛根加半夏汤 《伤寒论》葛根 麻黄 炙甘草 芍药 桂枝 生姜 半夏 大枣

(15)生姜泻心汤 《伤寒论》生姜 炙甘草 人参 干姜 黄芩 半夏 黄连 大枣

(16)射干麻黄汤《金匮要略》 射干 麻黄 生姜 细辛 紫苑 款冬花 大枣 半夏 五味子

(17)奔豚汤 《金匮要略》 葛根 李根皮 生姜 半夏 当归 川芎 黄芩 甘草 芍药

(18)泽漆汤 《金匮要略》 半夏 紫参 泽漆 生姜 白前 炙甘草 黄芩 人参 桂枝

(19)温经汤 《金匮要略》 吴茱萸 当归 川芎 芍药 人参 桂枝 阿胶 生姜 牡丹皮 甘草 半夏 麦冬

【以上结果,我把“半夏+生姜”药对进行了蓝色标记处理,并对分析的方剂进行了标黄】

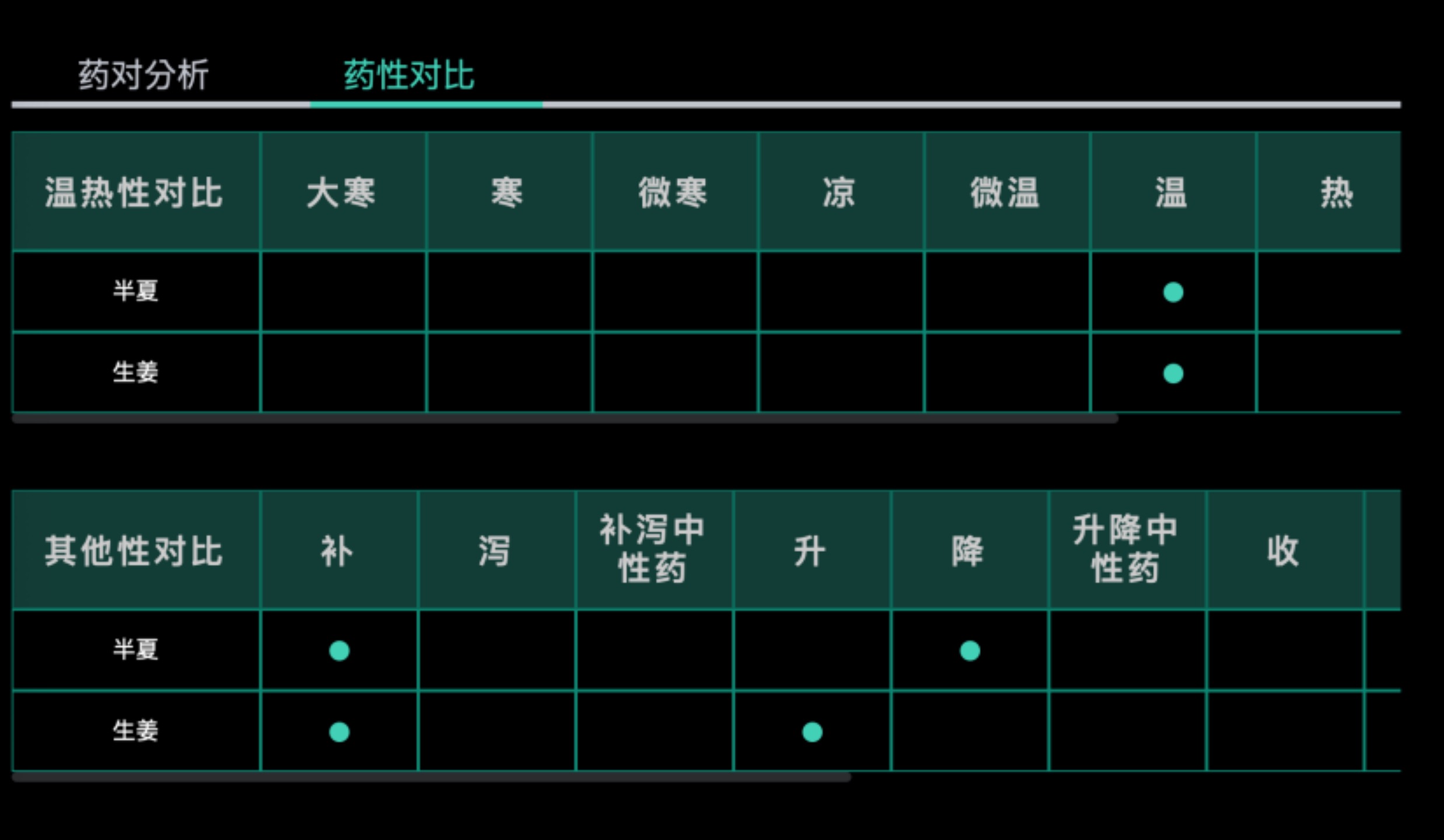

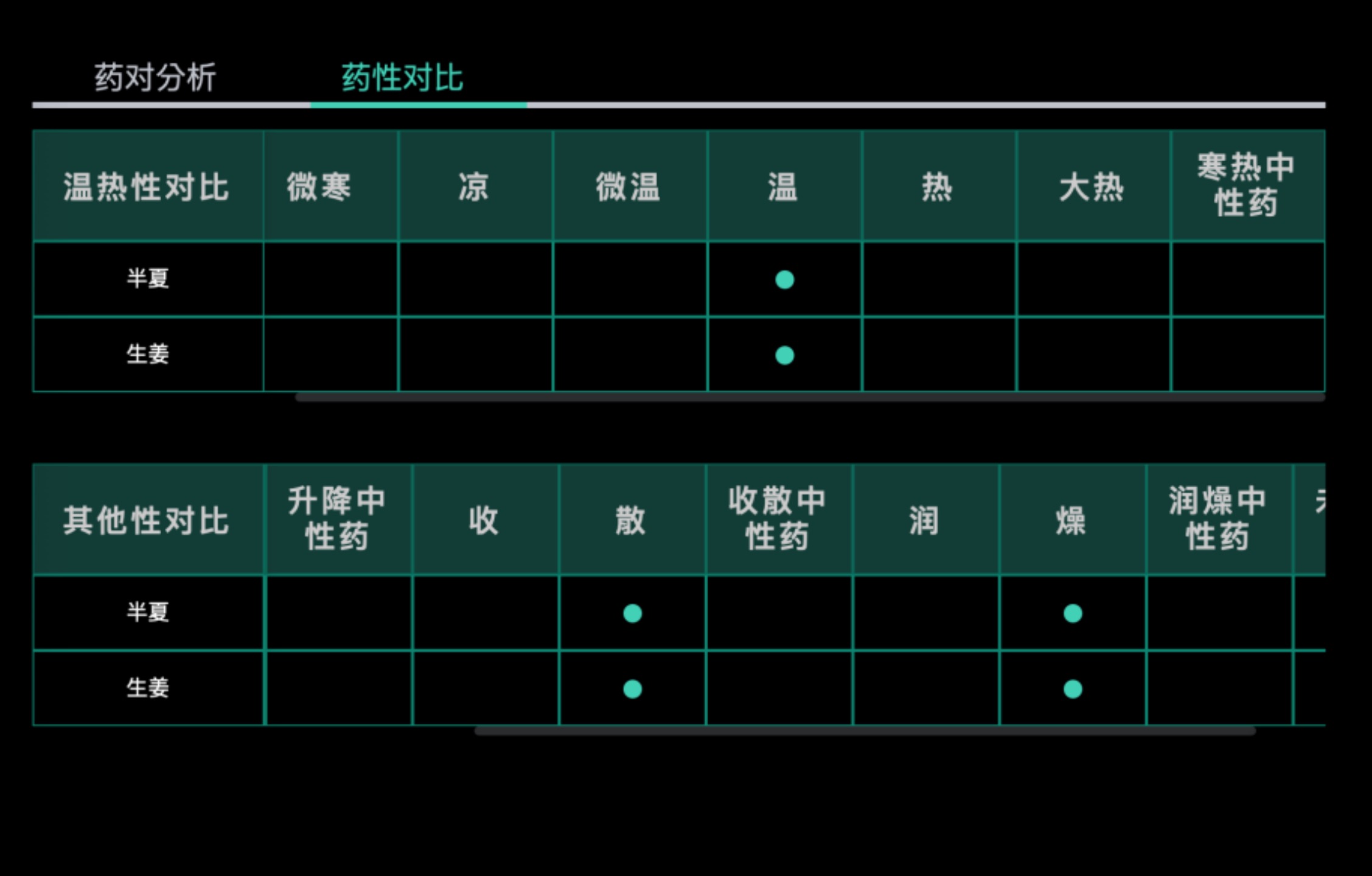

进一步分析搜索结果,半夏和生姜在药性对比方面如下图(共两张):

根据上面两个图片及之前的结果,归纳出以下药性对比结果:

①半夏与生姜皆为温性;

②在补泻方面,半夏与生姜皆为补;

③半夏主升,生姜主降;

④二者在收散方面均为散,化痰散结与之相关。

再结合两者功效进一步可以得出,生姜与半夏相伍,一降一升,二者皆善于调理肺胃,以及气机之升降,从而使清者升,浊者降,从而气机调达而病愈。半夏与生姜配对,生姜既能增强半夏温胃、降逆止呕止咳、调理气机作用,又能制约半夏之毒性,药性相互为用,减毒增效。

综上(参考中医大脑结果),“半夏+生姜”药对的作用:

①相畏相使,生姜可以解半夏毒;

②温胃、化痰、止呕;

③可治疗寒饮呕吐、失眠、易焦虑、心惊等。

分析完该药对后,回顾以上19个经方搜索结果,可以发现小半夏汤即为该药对的最简用法。结合原文进一步分析。

【原文】黄疸病,小便色不变,欲自利,腹满而喘,不可除热,除热必哕,哕者,小半夏汤主之。(《金匮要略》)

【分析】

黄疸病通常会有全身发黄的症状,但是“小便色不变”,说明无里热;

“欲自利”说明湿盛,此时膀胱失去收涩、固摄作用则会自利;

“不可除热”说明不能使用苦寒的泻下药物,因为“除热必哕”,即导致胃寒;

因为“欲自利,腹满而喘”容易被误诊为实证,从而使用泻下药物,故有以上分析。

上文提到半夏和生姜在补泻方面均为补,可以在此条文很好的体现。

“哕者,小半夏汤主之”为误服苦寒泄下药物后的补救措施,即服用小半夏汤以救其胃。

【原文】呕家本渴,渴者为欲解;今反不渴,心下有支饮故也,小半夏汤主之。

【分析】

呕家:指经常呕吐的人

胃停水(心下有支饮)→向上冲逆 呕家本渴

吐完之后胃的津液流失了,则会口渴

支饮随吐随聚;

从该条文的分析可以得知小半夏以祛水为主,可以祛除支饮水气,即胃部水气。

【原文】诸呕吐,谷不得下者,小半夏汤主之。(《金匮要略》)

【分析】胃有停水可以使用小半夏汤,和上一条所述病机相近。

从上面三条原文中的小半夏汤的分析结论中可以联想到,柴胡的四大证中也有呕吐,同时小柴胡汤的组成中也包含了小半夏汤。根据这个思路,使用中医大脑检索条文和方剂组成,提炼重点条文,并进一步分析包含半夏+生姜的典型柴胡方剂:

(1)小柴胡汤

【原文】伤寒五六日,中风,往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸、小便不利,或不渴、身有微热,或咳者,小柴胡汤主之。

【分析】这一条提到了柴胡四大症候(画横线部分),这里为了分析“半夏+生姜”药对,着重选取这四大症候进行分析。

往来寒热:少阳病的标准症候,即寒热往来;

胸胁苦满:半表半里的部位在胸腹腔内,若有邪气结聚于此,则会满(以满为苦);

默默不欲饮食:头昏昏然,食欲不振;

心烦喜呕:胸腹有热,容易波及到心脏,故心烦;

胸腹的热刺激胃肠,则激动里饮,出现呕的症状。

可以看出,柴胡汤证的“呕”与胸胁之热激动里饮有关,说明存在胃虚,其中的半夏+生姜可以逐饮止呕。另外,或然证中有“或胸中烦而不呕”,根据原文可知,这个情况也可以使用小柴胡汤,因为邪热比较轻。另外,少阳病不可使用发汗和泻下,故考虑使用柴胡剂以和解少阳。

(2)小柴胡汤加桔梗石膏(常用加减)

【分析】使用问止中医大脑搜索,可得到本方在临床上可用于小儿高烧不退,喉咙痛,口苦口干,舌红脉浮弦数。相当于西医的扁桃腺炎、腮腺炎、咽炎。

根据以上结果及小柴胡汤的分析,本方病机分析如下:

小柴胡汤——少阳证(参照上一条);

石膏——除阳明经热(清热泻火,除烦止渴);

桔梗——开宣肺气,祛痰排脓,利咽;

可以得出此加减除了柴胡证以外,兼顾了咽干、痰脓及里热。

此方证加减没有强调呕证,但以方测证,可以推断出饮停于胃、或存在痰饮,病人也有可能会呕(少阳之热盛),也有可能不呕(少阳之热不盛)。

(3)柴胡桂枝汤

【原文】伤寒六七日,发热,微恶寒,支节烦疼,微呕,心下支结,外证未去者,柴胡桂枝汤主之。(《伤寒论》)

【分析】使用问止中医大脑搜索,可得到本方在临床上可用于少阳病兼表证,包括外感风寒,发热自汗,微恶寒或寒热往来,鼻鸣干呕,头痛项强,胸胁满痛,四肢烦疼,舌淡红苔薄白,脉浮弦。亦治心腹卒痛。

“发热,微恶寒”“支节烦疼”说明太阳病未解;

“心下支结”即胸胁苦满;这里可以联系到“半夏+生姜”药对;

“微呕”可对应为柴胡四大证之一;

结合此条可以看出太阳少阳并病,虽然少阳病不能发汗,但是此时为并病,故可以用药以同时兼顾表、半表半里。

(4)大柴胡汤

【原文】太阳病,过经十余日,反二三下之,后四五日,柴胡证仍在者,先与小柴胡汤。呕不止,心下急,郁郁微烦者,为未解也,与大柴胡汤,下之则愈。(《伤寒论》)

【分析】

以方测证,大柴胡汤可治疗少阳阳明并病;

“反二三下之”说明病程中误用了泻下,这会使半表半里的邪气更加入里;

“柴胡证仍在者,先与小柴胡汤”即若这个人还有柴胡证,则可以使用小柴胡汤;

“呕不止,心下急”:心下急为胃部痞塞不通,但是程度不到大承气汤的“里实”(没有达到标准的阳明腑实)。这两个症状对应的不是胃虚,但是在大柴胡汤中一样有“半夏+生姜”药对,但是和小柴胡汤不同的是,大柴胡汤内有枳实和大黄通利大便,可以推断出,这里的“呕”不能仅靠“半夏+生姜”药对来解决,还需要导气下行。

(5)柴胡加芒硝汤

【原文】伤寒十三日不解,胸胁满而呕,日晡所发潮热,已而微利。此本柴胡证,下之而不得利,今反利者,知医以丸药下之,非其治也。潮热者实也,先宜小柴胡汤以解外,后以柴胡加芒硝汤主之。

【分析】通过阅读条文初步可以得知,“此本柴胡证”指前面的“伤寒十三日不解,胸胁满而呕,日晡所发潮热,已而微利”为大柴胡汤证候,“呕”为柴胡证。但“医以丸药下之”,从而导致潮热。因为大柴胡汤中的大黄泄热之力较弱,故此时不使用,而是“先宜小柴胡汤以解外,后以柴胡加芒硝汤主之”,按照现在的用法为柴胡加芒硝汤证。所以本条中“半夏+生姜”药对的用法与小柴胡汤相似。注意柴胡加芒硝汤不同于大柴胡汤,本条中的“呕”并没有里实。

从以上五个柴胡类方剂可以得出,不论是单独的经方、合方还是加减,柴胡证的“呕”证都与“半夏+生姜”这个药对有联系,但是在具体运用的细节上,需要考虑呕证的病机是否是单纯的胃虚痰饮,以及是否存在阳明里实导致的里气不通。

经过中医大脑的搜索和分析总结后,再回顾以前使用过的半夏厚朴汤,可以在理论上更加明白其在化痰、止呕方面效果非常明显的原因,在运用中医检索及分析“半夏+生姜”药对的过程中,也更明确了相关经方的使用条件,更好地理解了经方原文,也解决了我一直以来对柴胡证中的“呕”这个症状对应的病机的疑问。在体质方面,可以推测出痰湿体质的人也有更多机会使用“半夏+生姜”这一药对,在诊断上需要留意。另外,中医大脑的表格结果可以更直观的看到不同的药对在药性、功效等多方面的异同,这也给我未来的中医学习生涯提供了新的学习方法。

2个回复