研究龚廷贤先生学思论病 - 消渴

—临证1班 邵淑雅

一、消渴的概念 《萬病回春》:消渴者,口常渴也。《雲林神彀》提到:心煩口渴。燥渴而強中。二症皆消渴也。

二、消渴的分类 《种杏仙方》:消渴要分上中下,上屬肝經中胃者,下消屬腎共三消,能食不食分治也。《萬病回春》:小便不利而渴者,知內有濕也。(濕宜瀉之。)小便自利而渴者,知內有燥也。(燥宜潤之。)大抵三消者,俱屬內虛有熱也。上消者肺火,飲水多而食少也。中消者胃火,消穀易飢,不生肌肉,小水赤黃是也。心腎不交,消渴引飲。

三、消渴的脉象:《萬病回春》:消渴肝病,心滑而微,或緊洪數,陽盛陰憊;血虛濡散,勞則浮遲;短浮莫治,數大難醫。《古今醫鑑》:脈 心脈多浮,腎脈多弱。又云:脈軟散當消渴,氣實血虛也。又云:脈數大者生,沉小者死;實而堅大者生,細而浮短者死。《壽世保元》:消渴之脈。數大者活。虛小病深厄難脫。

四、消渴的病因:《古今醫鑑》:經云:陰不足,陽有餘,則為熱中。《壽世保元》:夫消渴者。由壯盛之時。不自保養。任情縱欲。飲酒無度。喜食膾炙。或服丹石。遂使腎水枯竭。心火大燔熾。三焦猛烈。五臟乾燥。由是渴利生焉。心煩口渴。燥渴而強中。二症皆消渴也。多渴而利。燥渴者。由熱中所作。但飲食皆作小便。自利而渴。令人虛極短氣。強中者。陽具不交。而精液自出。

五、消渴的并发症及禁忌:《壽世保元》:凡消渴之人。常防患癰疽。所怕者。一飲酒。二房勞。鹹食及面。俱宜忌之。

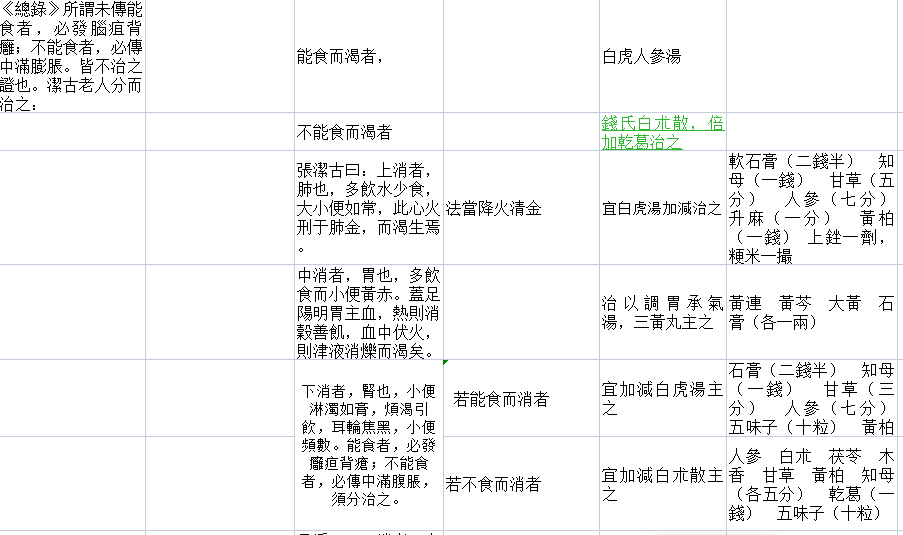

六、消渴的预后:《古今醫鑑》:未傳能食者,必發腦疽背癰;不能食者,必傳中滿膨脹。皆不治之證也。

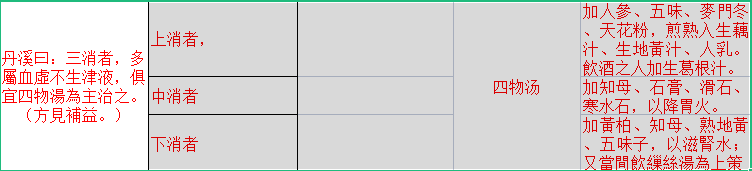

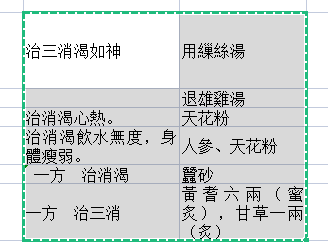

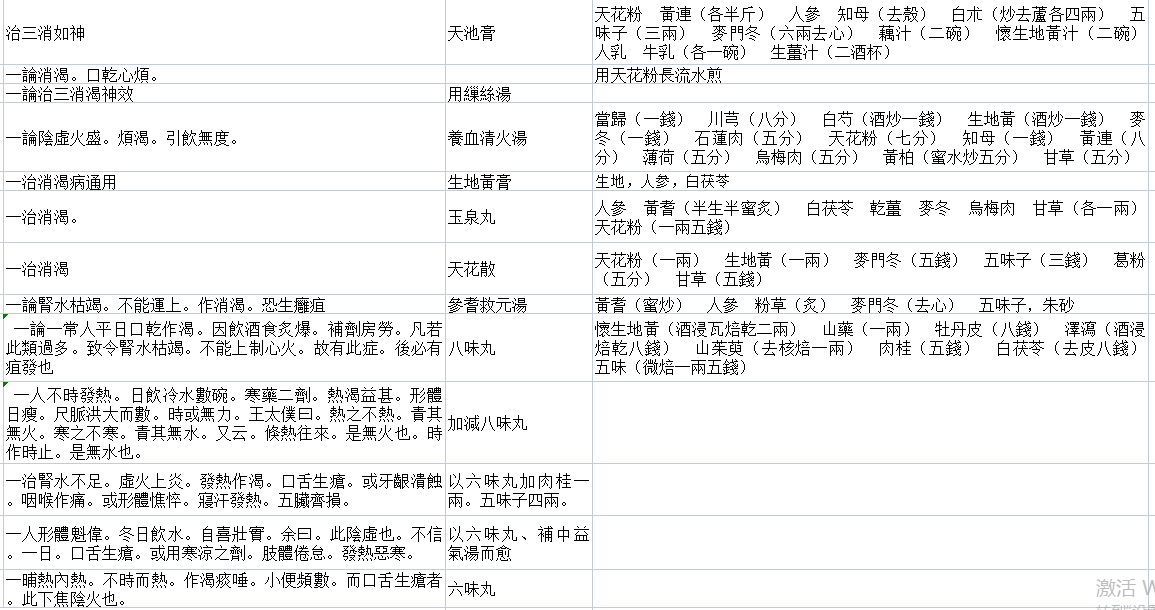

七、治疗原则及方药:《萬病回春》丹溪曰:三消者,多屬血虛不生津液,俱宜四物湯為主治之。(方見補益。)

《總錄》所謂未傳能食者,必發腦疽背癰;不能食者,必傳中滿膨脹。皆不治之證也。潔古老人分而治之:

《种杏仙方》:消渴要分上中下,上屬肝經中胃者,下消屬腎共三消,能食不食分治也。

《种杏仙方》:消渴要分上中下,上屬肝經中胃者,下消屬腎共三消,能食不食分治也。

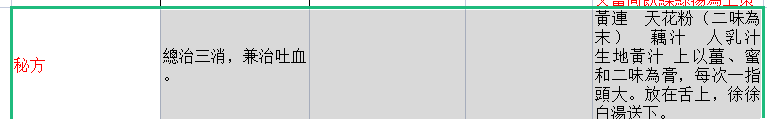

八、治消渴的神药、秘方

《古今醫鑑》:秘方 〔批〕(按此方總治三消之劑)治三消。 用退雄雞湯,澄清飲之,神效。《壽世保元》:論治三消總治之方:黃連、麥冬、牛乳、生地黃汁、生藕汁(各等分);

九

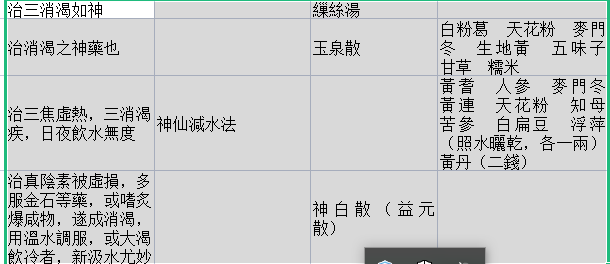

九 、消渴的总结:消渴者,口常渴也。心煩口渴。燥渴而強中。二症皆消渴也。消渴一般分上中下,上屬肝經中胃者,下消屬腎共三消。大抵三消者,俱屬內虛有熱也。上消者肺火,飲水多而食少也。中消者胃火,消穀易飢,不生肌肉,小水赤黃是也。心腎不交,消渴引飲。丹溪及潔古老人都会分而治之。丹溪认为三消者,多屬血虛不生津液,俱宜四物湯為主治之。張潔古老人分能食不能食而分治:能食而渴者,宜白虎湯加減治之;不能食而渴者,宜加減白朮散主之。多次提及治三消神药有:繅絲湯;玉泉散。常用治疗消渴的单味药有:繅絲、蠶砂、天花粉等。

、消渴的总结:消渴者,口常渴也。心煩口渴。燥渴而強中。二症皆消渴也。消渴一般分上中下,上屬肝經中胃者,下消屬腎共三消。大抵三消者,俱屬內虛有熱也。上消者肺火,飲水多而食少也。中消者胃火,消穀易飢,不生肌肉,小水赤黃是也。心腎不交,消渴引飲。丹溪及潔古老人都会分而治之。丹溪认为三消者,多屬血虛不生津液,俱宜四物湯為主治之。張潔古老人分能食不能食而分治:能食而渴者,宜白虎湯加減治之;不能食而渴者,宜加減白朮散主之。多次提及治三消神药有:繅絲湯;玉泉散。常用治疗消渴的单味药有:繅絲、蠶砂、天花粉等。

十、消渴的并发症及禁忌:凡消渴之人。常防患癰疽。所怕者。一飲酒。二房勞。鹹食及面。俱宜忌之。

十、消渴的并发症及禁忌:凡消渴之人。常防患癰疽。所怕者。一飲酒。二房勞。鹹食及面。俱宜忌之。

总结:龚廷贤先生六部著作中,对消渴的研究为临床工作提供了重要参考资料,拓宽了临床的思路,大有裨益!

暂无回复