【金句】用针之理,必知形气之所在,左右上下,阴阳表里,血气多少,行之逆顺,出入之合,谋伐有过。知补虚泻实,上下气门,明通于四海。审其所在,寒热淋露以输异处,审于调气,明于经隧,左右肢络,尽知其会。寒与热争,能合而调之,虚与实邻,知决而通之,左右不调,把而行之,明于逆顺,乃知可治,阴阳不奇,故知起时,审于本末,察其寒热,得邪所在,万刺不殆,知官九针,刺道毕矣。

【出处】灵枢~官能第七十三

【分类】经络针灸

【说明】黄帝在这段话中,比较系统地阐述了“刺道”,也就是:经络循行路径及方向、气血子午流注和脏腑表里联系这三者在疾病诊断和治疗中的基础性作用。这三者应用起来容易,可理解透彻却不容易。

在此,我想结合自学中医过程中的几个困惑,谈谈自己的探索经历和点滴想法,希望对日后的经络学教育有所助益。

经络的基本组成有:十二正经,奇经八脉,十五络脉,十二经别,十二经筋,十二皮部,再加上繁多的井荣输经合五腧穴、原穴、络穴、郄穴、俞穴、募穴和八脉交会穴。这相当于中医的解剖学。每一位认真学习中医的人都知道通盘掌握这些知识的难度。

只有这些静态的知识还不够,子午流注和脏腑表里联系又勾画出一幅动态立体的气血在经络中的运行全图。“动态”意味着经络气血运行不息,且有特定的方向,气滞则病,气逆则病。“立体”意味着经络沟通了表里、脏腑、上下、左右。这幅立体动态的经络运行图,正是医者穿透繁杂症状,洞察病根的关键所在,也是通往“用针少而精、用药少而精”境界的必修课。

然而,现有的绝大部分中医学习材料,恰恰忽视了这一点。我们看看图一:

(图一)

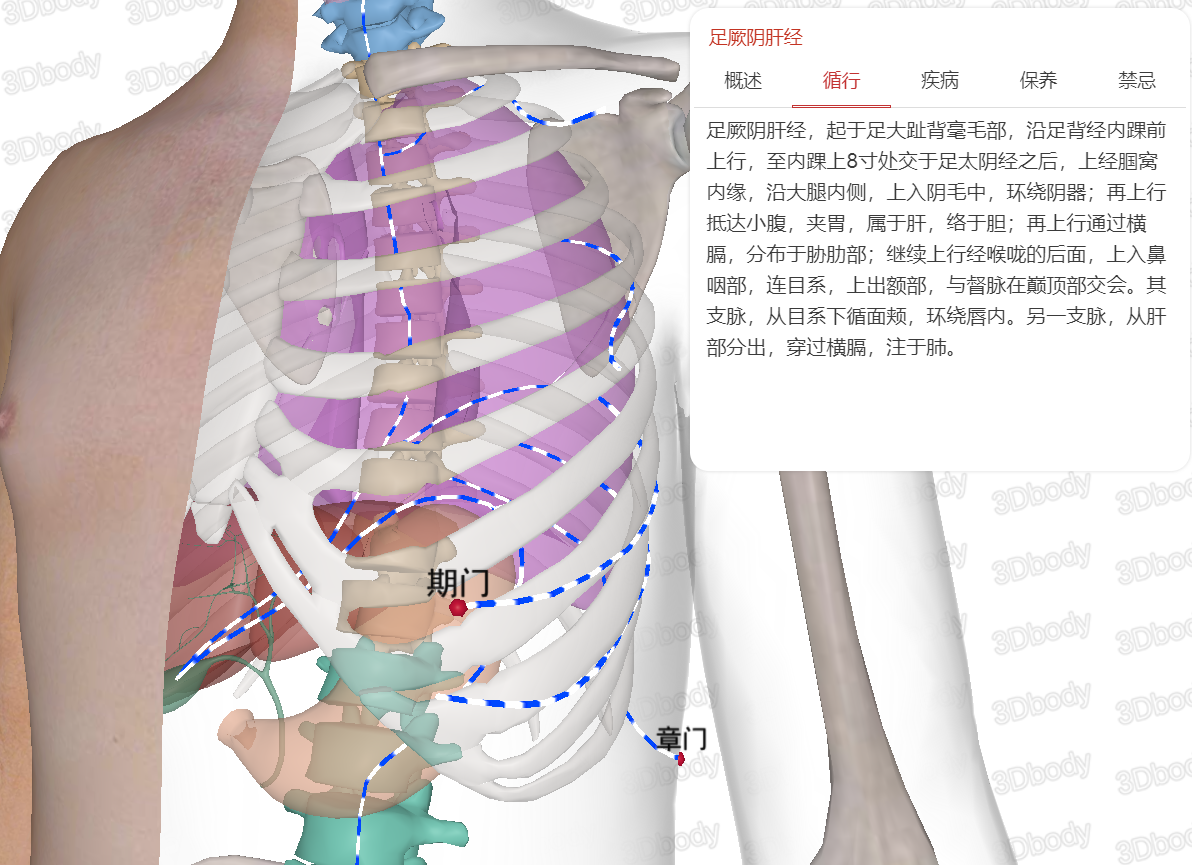

传统中医教材和经络挂图上,大多只描绘了十二正经和任督二脉的体表走向,却没有标出经脉内气的流动方向。这些经络在体内的走向以及这些经络与脏腑的联系也全部被省略了。这些被省略的部分,却正是深刻理解子午流注和脏腑表里关系的核心所在。

子午流注方面:如果只看经络在体表的走行部分,就会发现各条经络之间都有断点,全然不是子午流注所描绘的“周流不息,如环无端”的图景。尤其是足厥阴肝经的末穴期门穴和手太阴肺经的首穴中府穴,相隔甚远。可子午流注却告诉我们”亥焦子胆丑肝通”后面紧跟着的就是“肺寅大卯胃辰宫”。如果只看这类图,肯定会产生疑问:经络之气是怎么从肝经流到肺经的?

作为一个从小爱好中医的西医,很多年后我才发现,这个问题的答案藏在经络的体内循行部分。

图二

图二

肝经的主干在中焦处夹胃入肝络胆,其一条支脉穿过膈肌注入肺中(见图二)。在体内肝经和肺经实现了无缝衔接。其他经络之间的联结大都同理。

图三

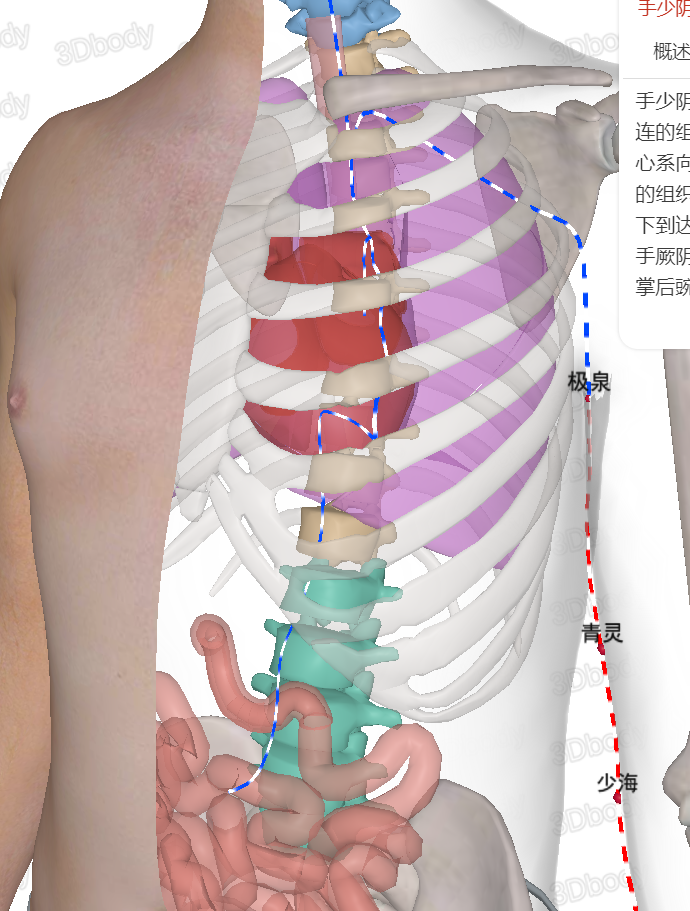

脏腑表里关系方面:肝胆、脾胃、肾膀胱互为表里,这很容易理解。肺和大肠、心和小肠的表里关系可就大费脑筋了。这次新冠疫情中,很多患者肺部感染后伴随着腹泻,绝大部分西医就不知道背后的原因。

肺经的体内走向(见图三),肺经从胃下口处起始,下络大肠,再穿膈入肺。这不仅直观形象地展示出了肺与大肠相表里的关系,还展示出了五行相生里的“土生金”。五行相生也有经络学基础。

图四

心与小肠的表里关系(见图四)。

简而言之,十二经络,一方面在进行以十二时辰为一个周期的大循环,也就是子午流注;另一方面,既通过络脉在体表沟通,更重要的是通过十二经别在体内更广泛地深度沟通,进行表经和里经之间的小循环,这个小循环在灵枢-经别篇中被称为“六合”。这就是脏腑表里关系的经络结构基础。可惜的是,到目前为止,除灵枢上的文字描述之外,我没有在书店或网络上发现十二经别的准确路线图,估计需要自己创绘了。

直观的图像,远胜于死记硬背。过去受限于科技水平,很难在二维平面上描绘经络的三维路线。现在借助屏幕动画,可以借助旋转来多角度观察三维形象,但屏幕过小,放大缩小旋转等操作也不够简洁,把十二经络遍历一圈下来,还是有头昏眼花之感。未来,假如采用VR技术呈现全身经络体系的立体动态全息影像,我们就可以拥有360度的全景沉浸式体验。这既可使新一代中医学习者轻松掌握经络运行的规律,还可以申请VR应用方面的专利权并商业化,惠人惠己。

还有一个问题仍在困扰我:针灸临床中,左病右治、右病左治疗效卓著。然而其背后的原理是什么?素问和灵枢里语焉不详,从经络运行图里也看不出什么门道。根据西医的神经解剖学,大脑的感觉和运动支配也大体是左右交叉的模式。中医和西医的基础理论似乎在此交汇,经络的左右互治和大脑的左右交叉支配之间,有没有某种关联?还有待进一步学习研究。

暂无回复