历代中医通过望闻问切而诊断患者病情,所以,面部也是能直观反映病情的主要部位。

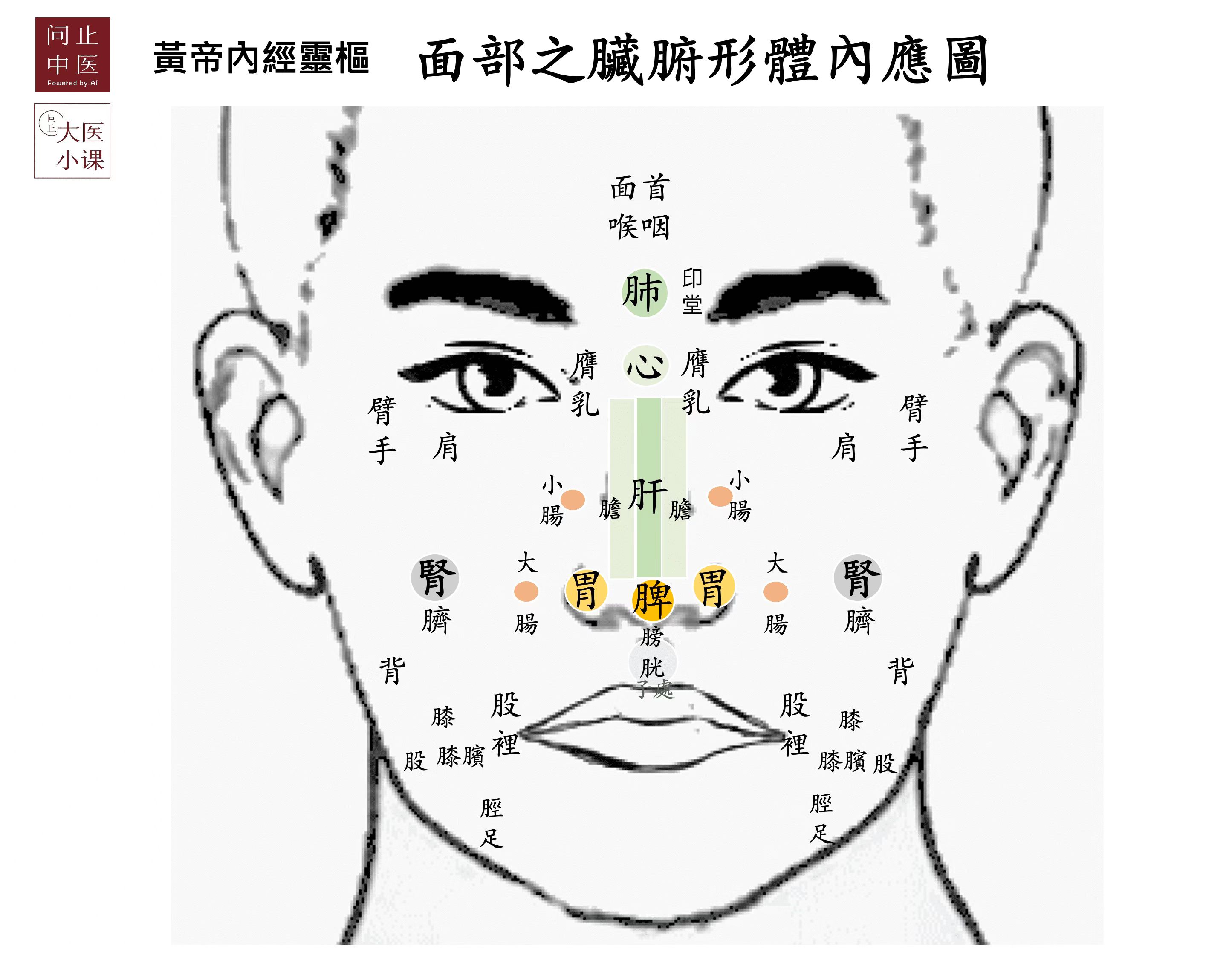

《黄帝内经 灵枢 五色篇第49》:

“黄帝日庭者,首面也阙上者,咽喉也;阙中者,肺也;下极者,心也;直下者,肝也;肝左者,胆也;下者,脾也方上者,胃也;中央者,大肠也;挟大肠者,肾也;当肾者,脐也;面王以上者,小肠也,面王以下者,膀胱子处也颧者,肩也;颧后者,臂也;臂下者,手也;目内眦上者,膺乳也;挟绳而上者,背也;循牙车以下者,股也;中央者,膝也;膝以下者,胫也当胫以下者,足也巨分[1]者,股里也;巨屈者,膝膑也。此五脏六腑肢节之部也,各有部分。”

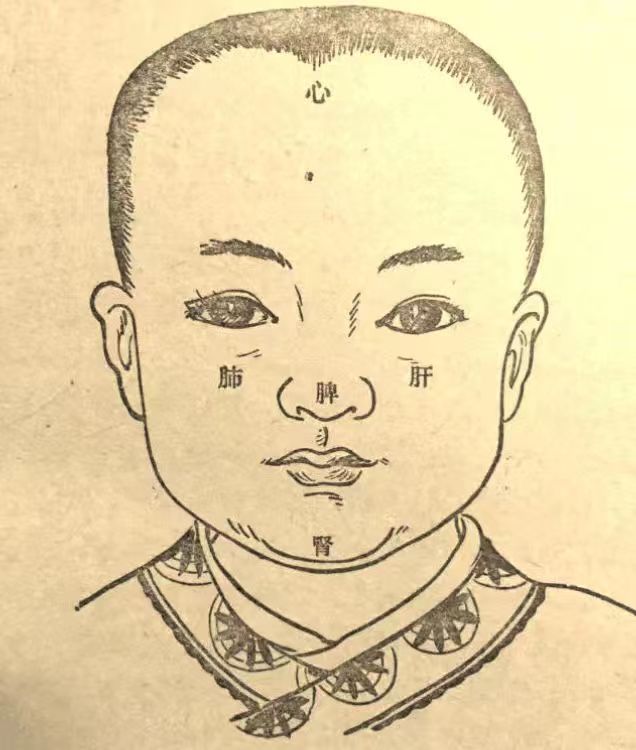

銭乙先生《小儿药证直诀 面上证》:

“左腮为肝,右腮为肺,额上为心,鼻为脾,颏为肾。赤者,热也,随证治之。”

比较二者的不同之处在于:

肺脏,《黄帝内经》认为在两眉之间的“阙中”,即印堂部位;銭乙先生认为“右腮为肺”,即在右腮。

心脏,《黄帝内经》认为在两目之间的山根部位,即“下极”; 銭乙先生认为“额上为心”,即在额头之上候心。

肝脏,《黄帝内经》认为在鼻柱及其旁侧为肝胆;銭乙先生认为“左腮为肝”。

肾脏,两者差异也较大。《黄帝内经》认为在两颊的耳前之下,两腮部位;銭乙先生认为“颏为肾”,即人的下巴部位。

暂无回复