在《黄帝内经》中找寻“小汗人”的秘密

雅2班 张柠

正值暑热天气,对于一到夏天就经常大汗淋漓的“小汗人”们来说,真是苦不堪言。我就是其中一个“小汗人”,深知其中痛苦。

因为大量出汗,所引发的脱妆、花妆、臭汗湿衣,都已经不是最重要的问题,重要的是当你坐车外出,遭遇各种室内空调时,你的大汗淋漓体质就更容易招黑,着凉感冒、头痛这些常见病经常会找上你。

弱弱的你,本不想承认自己的脆弱,奈何当别人惬意地享受着空调带来的清凉时,你还在打着哆嗦等身上的大汗散尽。没有对比就没有伤害!虽然作为一个践行中医养生学的小白,我是不提倡吹空调的,但咱也不能擅自去商场、地铁,把中央空调关了吧?每个人都有选择自己生活方式的权利,咱没法强取豪夺。

为了解决自己多汗的问题,我尝试了很多方法,疗效甚微。恰逢恩师布置学习《黄帝内经》的作业,我打算对这部经典下手,探寻下自己常年多汗的问题。不成功便成仁!如果能够找到解决办法并改善自己的老毛病,真可谓是一举多得!抱着这样的幻想,我踏上了《黄帝内经》寻宝之路。

本想把《黄帝内经》中提及“汗”的章节都找出来,发现至少有六七十篇都在讲“汗”的问题。虽然看着有点头晕,但至少发现了“汗”是诊断很多疾病的重要标志之一,万不可小看了“出汗”这件事。

接下来,我们来看看《黄帝内经》里,有多少章节说到“多汗”。搜索之下,发现有7篇章节提及,心下大安!

我们先来看这一篇《风论篇》的节选。

素问_风论篇第四十二

故风者,百病之长也,至其变化,乃为他病也,无常方,然致有风气也。

帝曰:五脏风之形状不同者何?愿闻其诊,及其病能。

岐伯曰:肺风之状,多汗恶风,色皏然白,时咳短气,昼日则差,暮则甚,诊在眉上,其色白。

心风之状,多汗恶风,焦绝善怒吓,赤色,病甚则言不可快,诊在口,其色赤。

肝风之状,多汗恶风,善悲,色微苍,噎干善怒,时憎女子,诊在目下,其色青。

脾风之状,多汗恶风,身体怠堕,四支不欲动,色薄微黄,不嗜食,诊在鼻上,其色黄。

肾风之状,多汗恶风,面庞然浮肿,脊痛不能正立,其色炲,隐曲不利,诊在肌上,其色黑。

胃风之状,颈多汗,恶风,食饮不下,膈塞不通,腹善胀,失衣则(月真)胀,食寒则泄,诊形瘦而腹大。

首风之状,头面多汗,恶风、当先风一日,则病甚,头痛不可以出内,至其风日,则病少愈。

漏风之状,或多汗,常不可单衣,食则汗出,甚则身汗,喘息恶风,衣常濡,口干善渴,不能劳事。

泄风之状,多汗,汗出泄衣上,口中干,上渍其风,不能劳事,身体尽痛,则寒。

〖笔记〗

《风论篇》主要讨论的是风邪导致的各种疾病特点以及症状、诊断的方法。节选部分主要讲的是风邪侵入到五脏六腑后引发的各种疾病。风者,百病之长。所以古人还提到“虚邪贼风”要“避之有时”。

〖提问及思考〗

1、针对自己的症状,感觉“脾风”、“胃风”、“内风”各有一些症状和自己相符,究竟是哪一种,或者是否自己是兼而有之,尚不清楚。暂且把这个问题先放在这里,继续研究。

2、文章中还提到“肝风之状......时憎女子”,某些版本解释为肝风症状的人,不时会厌恶女人。这是何故?我想到了《黄帝内经》中提到“肝主筋”,《灵枢·经脉》云:“肝者,筋之合也;筋者,聚于阴器。”是否因为这个原因,才会使得肝风者时憎女子呢?

素问_刺疟篇第三十六

足少阳之疟,令人身体解(亻亦),寒不甚,热不甚,恶见人,见人心惕惕然,热多汗出甚,刺足少阳。

〖笔记〗

上一篇提到风与汗的关系,那么疟疾与风、汗有什么关系呢?《疟论篇》提到“夫痎疟皆生于风”,原来还是与风有着密不可分的关系。风病与疟疾很相似,风病持续存在,而疟疾却时而发作。这是因为风邪为病所滞留,症状持续存在,而疟疾随着经络循行,深入体内,遇到卫气才会发作。

在《刺疟篇》中,提到足少阳经的疟疾,使人身体无力,恶寒和发热都不严重,害怕见人,发热多、出汗多,可以刺取足少阳经来治疗。

〖提问及思考〗

1、《四十二篇》和《三十六篇》都提到了“与人的关系”,肝风者,厌恶女人。足少阳经的疟疾,害怕见人。

2、结合自己身体的症状,似乎与少阳经的疟疾无关。但如果从少阳经治疗,能否改善自己多汗的问题呢?或许也可以形成一个思路。

灵枢_九宫八风第七十七

太一移日,天必应之以风雨,以其日风雨则吉,岁美民安少病矣。先之则多雨,后之则多汗。

〖笔记〗

在此处,“后之则多汗”,解释为“多旱”,还有一些《黄帝内经》的版本写作“后之则多旱”,虽字不同,但均解释为“干旱”。与我们这次想探索的“多汗”关系不大,暂且不予讨论。

〖提问及思考〗

这一篇说的是九宫八风与天气、疾病的关系。风的阐述,在这一篇里占了很大篇幅。我们可以看到风与湿在一起,很容易形成各类疾病。

素问_痹论篇第四十三

其热者,阳气多,阴气少,病气胜,阳遭阴,故为痹热。

其多汗而濡者,此其逢湿甚也。阳气少,阴气盛,两气相盛,故汗出而濡也。

〖笔记〗

这一篇主要讲的是痹病的病因、症状、分类等。其中提到寒多的,是阳气少,阴气多,热多的,是阳气多,阴气少。多汗而沾湿的,是感受湿气太甚。

〖提问及思考〗

到目前为止,感到自己的多汗可能与脾湿又卫气不固感受受风邪有关。

素问_脉要精微论篇第十七

诸过者切之,涩者阳气有余也,滑者阴气有余也;阳气有余为身热无汗,阴气有余为多汗身寒,阴阳有余则无汗而寒。

推而外之,内而不外,有心腹积也。推而内之,外而不内,身有热也。推而上之,上而不下,腰足清也。推而下之,下而不上,头项痛也。按之至骨,脉气少者,腰脊痛而身有痹也。

〖笔记〗

这一篇主要讲的是诊断方法,如望诊、脉诊。文中提到“阳气有余为身热无汗,阴气有余为多汗身寒”,自己也存在阳虚的问题,多汗身寒的症状与文中一致。

素问_疟论篇第三十五

帝曰:论言夏伤于暑,秋必病疟,今疟不必应者何也?

岐伯曰:此应四时者也。其病异形者,反四时也。其以秋病者寒甚,以冬病者寒不甚,以春病者恶风,以夏病者多汗。

〖笔记〗

这一篇主要讲的是疟疾的病因、症状以及治疗方法。节选的部分讲的是有的疟疾症状与四时发并规律相反。在秋天发病的,却寒冷比较重,在冬天发病的,寒冷比较轻,在春天发病的,多恶风,在夏天发病的,汗出的很多。

灵枢_邪气藏府病形第四

肺脉急甚,为癫疾;微急,为肺寒热,怠惰,咳唾血,引腰背胸,若鼻息肉不通。缓甚,为多汗;微缓,为痿,痿,偏风,头以下汗出不可止。

〖笔记〗

这一篇主要讲的是邪气对人体不同部位、脏腑的影响,以及五脏六腑病变的特征、针刺的方法。节选部分提到肺脉缓甚为多汗。微缓为痿瘘。痿,为肺痿,《素问-痿论篇四十四》提到,“故曰:五脏因肺热叶焦,发为痿躄,此之谓也。”据查是一种肺部的慢性萎缩性疾病。瘘,为鼠瘘,网络解释为淋巴腺结核病。

〖提问及思考〗

到目前为止,关于自己多汗的病机,似乎还没有形成一个清晰完整的脉络,我决定换个思路,从“汗出”这个角度从《黄帝内经》中试着找到答案。

素问_评热病论篇第三十三

岐伯曰:人所以汗出者,皆生于谷,谷生于精,今邪气交争于骨肉而得汗者,是邪却而精胜也。精胜则当能食而不复热;复热者邪气也,汗者精气也,今汗出而辄复热者,是邪胜也,不能食者,精无俾也。病而留者,其寿可立而倾也。且夫热论曰:汗出而脉尚躁盛者死。今脉不与汗相应,此不胜其病也,其死明矣。狂言者是失志,失志者死,今见三死,不见一生,虽愈必死也。

帝曰:有病身热汗出烦满,烦满不为汗解,此为何病?

岐伯曰:汗出而身热者风也,汗出而烦满不解者厥也,病名曰风厥。

〖笔记〗

在《热病论篇》里,讨论了阴阳交(热邪深入阴分)、风厥(汗出而烦闷不解)、劳风(头项强直、有粘痰、恶风而身体寒战)、肾风(面目浮肿,下眼睑浮肿如卧蚕)几种病,这些病的成因皆是风热外袭,属于热病。

岐伯说,人体所以能出汗,是由于水谷入胃,化生精微。邪正在骨肉之间相争且能够出汗,这是邪气退而精气胜的表现。如果汗出之后,又发热,说明邪气胜过了正气。

汗出而身体发热的,是感受了风邪,汗出而烦闷不解的,是由于下气上逆,这种病叫风厥。

太阳经主管一身诸阳之气,首先感受到外邪,而少阴和太阳互为表里,少阴受到太阳热邪的影响,随之上逆为厥。

〖提问及思考〗

想到自己每逢夏季大汗淋漓,就心疼不已这些水谷之精白白流失。想到还有很多人夏天跑到空调房里奋力撸铁、以挥汗如雨为荣,不由心下叹息。在这一章虽然还有找到自己的病因,但由此应证为何有人发烧出汗后病即逐渐痊愈,而有些人即便出了汗,发热仍不止,这是身体邪气未退之故。此时注意饮食,保护好脾胃之气,显得尤为重要,保护脾胃之气,方能正气充足,击退邪气。

素问_经脉别论篇第二十一

故饮食饱甚,汗出于胃。惊而夺精,汗出于心。持重远行,汗出于肾。疾走恐惧,汗出于肝。摇体劳苦,汗出于脾。

故春秋冬夏,四时阴阳,生病起于过用,此为常也。

〖笔记〗

这一篇主要讨论六经病脉像、症状、治疗方法。提到饮食过饱,由于食气蒸发而汗出于胃,受惊而影响精神的时候,心气受伤而汗出心,负重远行,胃劳气越而汗出于肾,疾走恐惧,肝气受伤而汗出于肝,肢体劳累过度,脾气受伤而汗出于脾。在一年四季阴阳变化之中,生病的原因多源于体力、饮食、劳累、精神的过度使用而来。

〖提问及思考〗在此处方明白,原来不同情况下,汗之所出也不同。不注意对身体的恰当使用,很容易造成对内脏的损伤。很多人,甚至自己有时认为自己身体可以扛得住、非要用“顽强的意志”过度透支体力、认为多吃一些少吃一些、随便吃一些没啥大事而伤害自己的脾胃、因为想与人争先、要证明自己不逊他人而加班熬夜、每日不是殚精竭虑要做精英就是受各种外界干扰活得不给自己留一点喘息的余地,这些都让我们走在一条摧毁自己的身体与精神的错误道路上。能够不为世俗名利所诱惑、率性坦荡遵循自然之人实在是不多。

至此,在《黄帝内经》中虽找到了不少关于“汗”的问题阐述,但仍未对自己“多汗”的情况有一个清晰的认识。虽也明白“多汗”与自己阳虚一定有不可分割的关系,但从哪里入手治疗,自己还是有很多困惑。

西江月

外关

肢节肿痛膝冷,四肢不遂头风。背胯内外骨筋攻,头顶(项)眉棱皆痛。

手足热麻盗汗,破伤眼肿睛红。伤寒自汗表烘烘,独会外关为重。

出自《针灸聚英·八脉八穴治症歌》(明·高武)

无意中,从一首《西江月》中了解到“外关”对治疗自汗有效果,索性先尝试一下吧。还记得我们之前在《黄帝内经》中《素问—刺疟篇》看到的一句话吗?

“足少阳之疟,令人身体解(亻亦),寒不甚,热不甚,恶见人,见人心惕惕然,热多汗出甚,刺足少阳。”当时自己也提过这样的假设:是否使用少阳经也是一个治病思路呢?

首期治疗思路及方法:

手少阳三焦经是遍布全身的水道,“外关”恰好属于手少阳三焦经上的络穴,与手厥阴心包经互为表里,与阳维脉相连。而《黄帝内经-灵枢-九针论》提到“心主汗”,血中津液渗出脉外,随卫气外泄,就是汗。所以,加强“心”的调节汗液作用,我认为也可以起到调整汗出、恢复正常的作用。

抱着试试看的想法,我使用导引按跷的外治方法,分别用补手少阳三焦经“外关”、补手厥阴心包经“内关”,每日15-30分钟不等。

之所以选择手厥阴心包经上的“内关”不仅因为它是治疗心脏类疾病的重要穴位,能够补心益气,也因为它与“外关”对应,可通体内与体表经络,固卫气,紧密腠理,减少多余汗液的排出。

虽然固卫是治疗自己多汗的一个方向,但多汗则伤阴,且根据自己的亲身经历及本文多次提到的《黄帝内经》,我们也可知道不仅多汗可能会造成血虚,血虚生风,外界的风邪也很容易在人汗出之际趁虚而入。风邪与寒、湿、热等邪气容易集合凝聚,导致各类身体疾病和经络的阻塞。因此,在一周的穴位治疗中,我还加入了几次10-20分钟补“风府”穴的配穴治疗,以辅助固阳养阴的治疗方案。

首期治疗反馈:

首期治疗方案持续一周后多汗的情况已有改善,虽仍多汗,但稍作休息,汗即能很快止住,不像从前即便休息,也要多次拭汗方能汗消。可见,固表的思路是可以的。

每次补“内关”时,感觉不明显,但补“外关”时,常感胃内发热,伴有打嗝。料想原因是“手少阳三焦经起于小指次指之端,上出两指之间,循手表腕......而交出足少阳之后,入缺盆,布膻中,散络心包,下膈,遍属三焦。其支者,从膻中,上出缺盆”(《灵枢·经脉》),三焦经遍及全身且相邻胃部,胃部感受明显。

补“风市”穴时,每次均感脚下有凉风排出,即便三伏天也能感受脚下凉气阵阵,可见身体内也有不少风邪。

经过一周的穴位治疗之后,我开始思考是否还有其他更好的治疗思路和方案。正在苦思之时,迎来了两个令我受到启发的消息。

第一个消息:

雅2班的王文娟同学得知我的第一次课后作业的课题是“多汗”之后,推荐给我一本书,名为《出汗异常》,作者何传毅,1982年人民卫生出版社出版。一听书名,我便欣喜若狂,终于找到了一本能帮助自己梳理“出汗”问题的书!我在网上买到这本书,从书里找到了很多自己一直不解的答案。因为内容较多,无法在本文中一一详述,下文姑且只结合自身的症状和经历,将本书提到的重要信息结合《黄帝内经》等相关书籍,做下简要说明。

第二个消息:

在完成林老师布置的第二次课前作业时,《灵枢·师传第二十九》篇中的一句话让我茅塞顿开:“鼻柱中央起,三焦乃约”,“三焦乃约”有人解释为“三焦固密”。那么三焦固密是好还是不好呢?

在古文中“约”有多个含义,有人解释为“三焦强壮功能好”,而我认为在这里“约”的意思更接近“缠束”之意。三焦本为水道,应以通畅为宜,而“三焦乃约”的意思说的是三焦水道有拥堵不通之处。

换个角度来讲,《黄帝内经》里还提到“上焦如雾”、“中焦如沤”、“下焦如渎”,可见三焦在人体的不同位置其形态、特点,甚至是“密度”是不同的,如果水的三种不同形态,如果单纯用一个“约”字来代表三焦强壮,恐怕有些牵强。

因此我认为这句话的意思是:鼻柱中央隆起的人,三焦有不通的身体特点。我本人的鼻柱中央就是隆起的,也有三焦不通的症状。如果我对这句话看法是正确的,那么在首期治疗自己多汗时先使用手少阳三焦经的穴位来做治疗也是没有问题的。

《灵枢·师传第二十九》中提到“岐伯曰:春夏先治其标,后治其本;秋冬先治其本,后治其标”。个人认为“多汗”是本人的表症,而本在于我的成长经历。

在我记忆中,小学时就有“多汗”的症状,尤其头部出汗最多。原本这些信息也被我一直忽略,认为是自己体质虚弱导致,然而在《出汗异常》这本书中提到:临证所见头汗患者,在婴幼儿时戴帽较早较久、保暖条件较好者较多,并且民间还有“婴儿时戴无孔帽最易患蒸笼头”的说法。

虽然作者未对这一现象做进一步深究,但也提到,这种情况下所患的“多汗”症状往往是治疗效果不容易让人满意的。

我本人因为是早产儿,根据父母所讲,因为担心我体质羸弱,又出生在北方寒冷之地,从小我就被照顾得非常细心,经常被包裹得严严实实,就更不要提头部保暖了。大概就是这个时候,种下了“多汗”的病因。

头为诸阳之会,婴幼儿本就代谢旺盛,也有人称幼儿乃“稚阳之体”。由于婴幼儿头部过于包裹严密,而使身体无法从正常渠道代谢热量,调节阴阳,因而导致循行头部的肝经阳热过多,从而头汗较多。

回想自己之前在冬季即便是服用了几个月固表益气、温阳的药物,多汗的症状仍没有明显改善,原因恐怕也在于着重于治标,而没有治本。这样的治疗思路实际上也违背了《黄帝内经》中“秋冬先治其本,后治其标”的理论。

二期治疗思路及方法:

那么,是否要从肝经的问题入手来治疗自己的“多汗”问题呢?正在犹豫之际,《灵枢·终始第九》中的一段话又给我打开了一个新的思路:

“人迎一盛,病在足少阳,一盛而躁,病在手少阳,人迎二盛,病在足太阳,二盛而躁,病在手太阳,人迎三盛,病在足阳明,三盛而躁,病在手阳明。人迎四盛且大且数,名曰溢阳,溢阳为外格。”

本人切脉的水平还是个小白,但比较人迎与寸口脉的强盛与否还是比较容易掌握的。通过比较,我自身的情况比较接近“人迎三盛”,也就是足阳明胃经出现了问题。

足阳明胃经经由头部,且脾胃互为表里,脾主升清运化,个人认为“多汗”不仅因为阳虚卫气不固而无法阻止多余的津液溢出血脉成为汗液,还因为脾脏将过多的津液伴随湿气运化到血脉中。

对于“人迎三盛”的问题,《灵枢·终始第九》还给出了治疗方法:“泻足阳明而补足太阴,二泻一补,二日一取之,必切而验之,疏取之上,气和乃止”。

我选取了补足太阴脾经阴陵泉穴15分钟,泻足阳明胃经的足三里穴30分钟,

阴陵泉乃脾经地部流行的经水及脾土物质混合物在本穴聚合堆积之处。先补阴陵泉起到了将体内杂乱的邪气引导至正位,为下一步泄掉无法利用的邪气做准备。

接下来选择足三里穴,是因为它是足阳明胃经的大穴,有调理脾胃、补中益气、通经活络、疏风化湿、扶正祛邪之功能,泄法既可去除胃经中的虚火,还可以接续阴陵泉引出的脏内邪气,给邪气以出路。

同时,继续配以补足少阳胆经“风市”穴,起到疏肝利胆,去除肝经之火旺的作用。

二期治疗反馈:

第一次补阴陵泉时,尚未有明显穴位反应。但泄足三里穴十分钟后,对侧的足三里穴突然有跳动疼痛之感,疼痛感持续一两分钟后开始转为麻痛感下行至小腿,几分钟后麻痛感消失,感觉双脚生风,直至导引结束。

泄足三里后,我对比了寸口与人迎脉,发现人迎脉不似之前强盛。

当日晚下牙痛,我针灸了双手的手阳明大肠经上的二间穴,效果明显。之后因为担心会不会当天泄阳明经过多,又补了一会阴陵泉穴。真是好笑自己能折腾。

次日发现了原来在双手食指上的小疱疹几乎好得差不多了,估计也是由于昨晚二间穴的功劳。

由于《灵枢·终始第九》提到的“泄足阳明补足太阴”的方法为两日一次,在截稿时,这个方法我刚使用一次,效果待后续观察。

很多时候,我们对病症治疗方案的把握难在不知道何时、何法去抓主要矛盾,而主要矛盾又是什么?

个人认为《灵枢·终始第九》中提到的对比寸口与人迎脉的方法或许对于我这样的中医小白来说是比较容易上手的。因为它其实是把寸关尺脉的类似切法,以对比人迎脉的方式呈现出来,能够抓住病症的主要问题和根本。

以上仅为个人看法,不知道是否客观妥当。

此外,心、肺、肾皆与汗液有关,心主汗液,肺主腠理开合与水道,为“水上之源”、肾为“水下之源”,从这三脏角度出发通络补阳,同时强壮脾胃,则应是最终治疗“多汗”的治本之法。

其它待用方案

在《出汗异常》这本书中还提到针对顽固性头汗的治疗方法,如以血府逐瘀汤为基本方根据不同症状而加减其他药方的疗法,以及通窍活血汤等,还有用焙干霜桑叶配以米饮之法。其原理就不在此一一详述,可作为治疗“多汗”症状的待用方案。

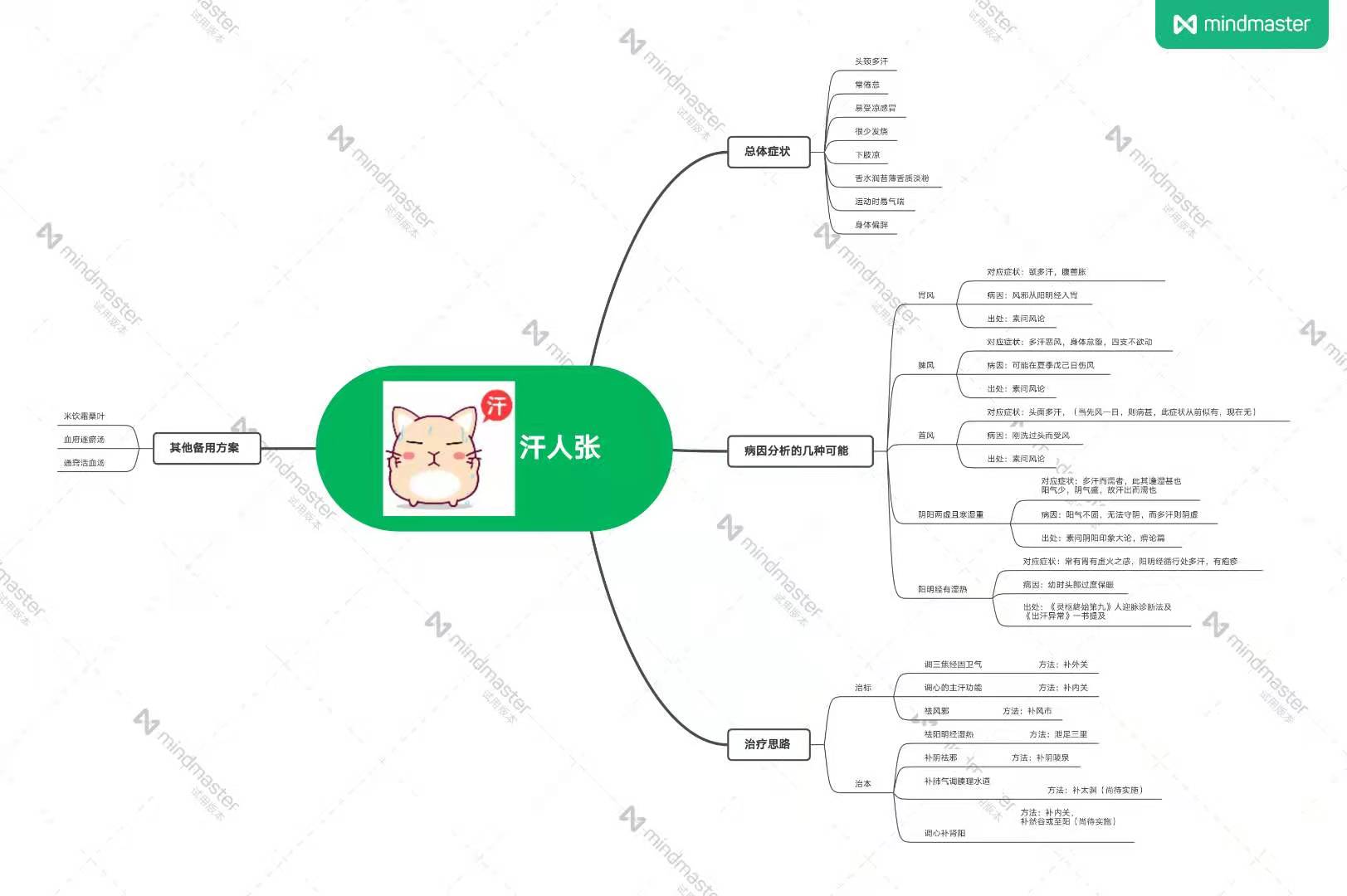

考虑到本文从探索《黄帝内经》中关于“多汗”的理论依据但结合自身情况提出的治疗方案,内容较为杂乱,恐不能理清。特此将此次过程以图表形式呈现,希望能够对本文的阐述有所帮助。

最后感谢在完成本次作业时,王文娟同学及其他本班同学们给予的大力支持!

13个回复