精一书院第一期作业

1

灵枢_本神第八

是故怵惕思虑者则伤神,神伤则恐惧流淫而不止。因悲哀动中者,竭绝而失生。喜乐者,神惮散而不藏。愁忧者,气闭塞而不行。盛怒者,迷惑而不治。恐惧者,神荡惮而不收。

心,怵惕思虑则伤神,神伤则恐惧自失。破(月囷)脱肉,毛悴色夭死于冬。

脾,愁忧而不解则伤意,意伤则悗乱,四肢不举,毛悴色夭死于春。

肝,悲哀动中则伤魂,魂伤则狂忘不精,不精则不正,当人阴缩而挛筋,两胁骨不举,毛悴色夭死于秋。

肺,喜乐无极则伤魄,魄伤则狂,狂者意不存人,皮革焦,毛悴色夭死于夏。

肾,盛怒而不止则伤志,志伤则喜忘其前言,腰脊不可以俛仰屈伸,毛悴色夭死于季夏。

恐惧而不解则伤精,精伤则骨酸痿厥,精时自下。是故五脏主藏精者也,不可伤,伤则失守而阴虚;阴虚则无气,无气则死矣。

是故用针者,察观病人之态,以知精、神、魂、魄之存亡,得失之意,五者以伤,针不可以治之也。

肝藏血,血舍魂,肝气虚则恐,实则怒。

脾藏营,营舍意,脾气虚则四肢不用,五脏不安,实则腹胀经溲不利。

心藏脉,脉舍神,心气虚则悲,实则笑不休。

肺藏气,气舍魄,肺气虚,则鼻塞不利少气,实则喘喝胸盈仰息。

肾藏精,精舍志,肾气虚则厥,实则胀。五脏不安。必审五脏之病形,以知其气之虚实,谨而调之也。

讨论:

神【脉】(心)

魂【血】(肝) 意【营】(脾) 魄【气】(肺)

精【志】(肾)

徐文兵老师是这么解释的:

“精”是有形的物质,是化生和神的基础。来自父母的“精”。

在结合的一瞬间,就诞生了新的生命“神”。

控制无形的能量、信息、思想、意识、情绪、情感、智慧的神叫做“魂”。

控制有形的身体,影响人的知觉、饥渴、需要、冷暖、排泄等诸多本能的神叫做“魄”。

精气神在我的常规理解中就是并列的,或者说同一个范畴的东西,可能层次或者存在形式不一样,但是仔细研读发现在不同的条文中他们有时候并不是并列或者对应的关系。

疑问:那是不是因为有的概念是指广义的,有的是狭义的,这里蓝色的气是指肺的清气?红色的是狭义的气?

2

灵枢_大惑论第八十

岐伯对曰:五脏六腑之精气,皆上注于目而为之精。精之窠为眼,骨之精为瞳子,筋之精为黑眼,血之精为络,其窠气之精为白眼,肌肉之精为约束,裹撷筋骨血气之精,而与脉并为系。上属于脑,后出于项中。故邪中于项,因逢其身之虚,其入深,则随眼系以入于脑。入于脑则脑转,脑转则引目系急。目系急则目眩以转矣。邪其精,其精所中不相比也,则精散。精散则视歧,视歧见两物。目者,五脏六腑之精也,营卫魂魄之所常营也,神气之所生也。故神劳则魂魄散,志意乱。是故瞳子黑眼法于阴,白眼赤脉法于阳也。故阴阳合传而精明也。目者,心使也。心者,神之舍也,故神精乱而不转。卒然见非常处精神魂魄,散不相得,故曰惑也。

黄帝曰:余疑其然。余每之东苑,未曾不惑,去之则复,余唯独为东苑劳神乎?何其异也?岐伯曰:不然也。心有所喜,神有所恶,卒然相惑,则精气乱,视误,故惑,神移乃复。是故间者为迷,甚者为惑。

讨论:

此处的精提到了很多次,应该就是指狭义范围的精气吧。

邪其精,其精所中不相比也,则精散。精散则视歧,视歧见两物。这个应该就是指散光的原理。

3

素问_汤液醪醴论篇第十四

帝曰:形弊血尽而功不应者何?

岐伯曰:神不使也。

帝曰:何谓神不使?

岐伯曰:针石道也。精神不进,志意不治,故病不可愈。今精坏神去,营卫不可复收。何者?

嗜欲无穷,而忧患不止,精气弛坏,营泣卫除,故神去之而病不愈也。

讨论:

神【脉】(心)

魂【血】(肝) 意【营】(脾) 魄【气】(肺)

精【志】(肾)

另一版本是这样的:

精神不進,志意不治,故病不可愈。今精壞神去,榮衛不可復收。何者?嗜欲無窮,而憂患不止,精氣弛壞,榮泣衛除,故神去之而病不愈也。

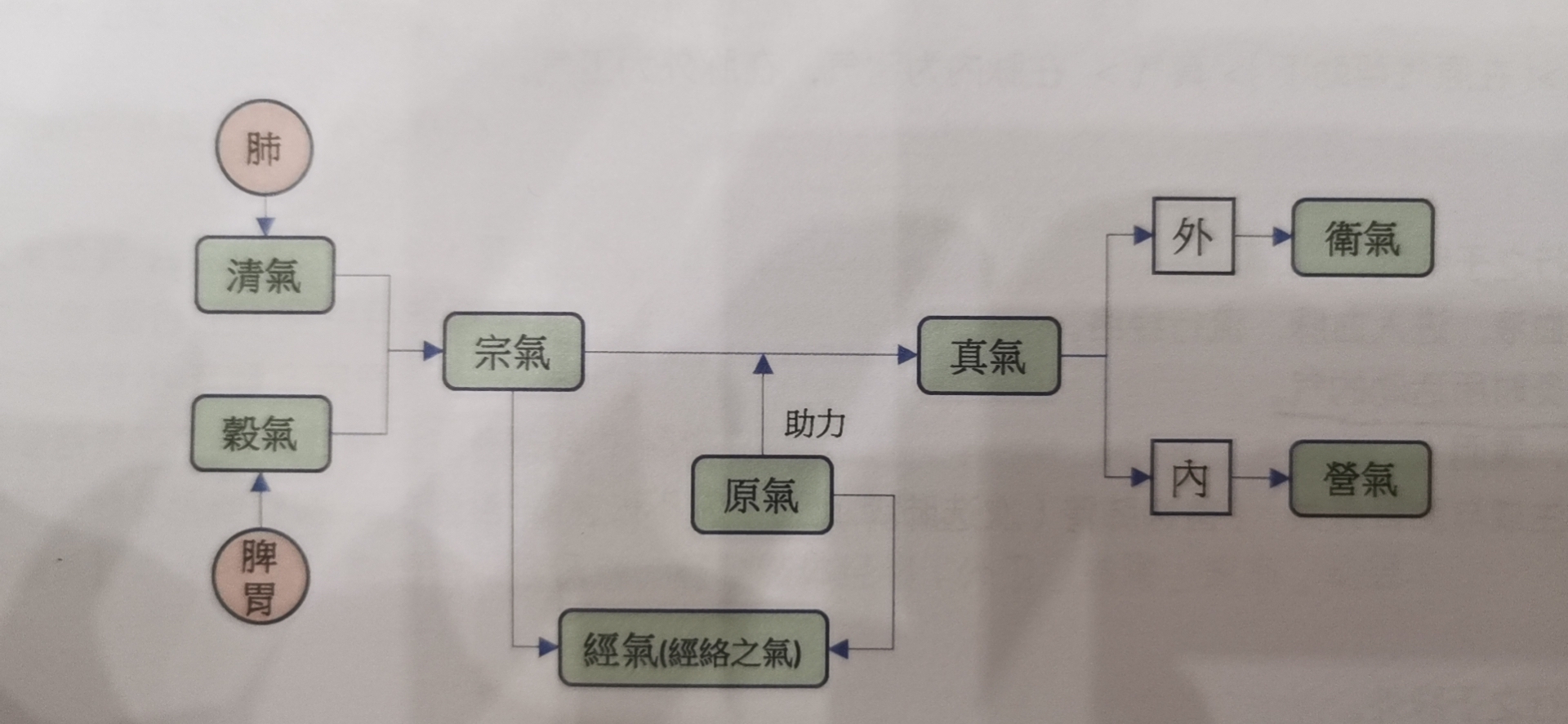

荣卫营卫应该都是营气和卫气的总和。源头是肺的清气加上脾胃的谷气还有原气的助力。

疑问:

精坏神去和荣卫不可复收是并列关系还是因果关系?

与精、神对应的应该是魂、魄,或者魂、魄、意的结构吧 与荣卫或者营卫都没有找到我想象中的对应或者并列关系。

4

素问_解精微论篇第八十一

是以悲哀则泣下,泣下水所由生。水宗者,积水也,积水者,至阴也。至阴者,肾之精也。宗精之水所以不出者,是精持之也,辅之裹之,故水不行也。夫水之精为志,火之精为神,水火相感,神志俱悲,是以目之水生也。故谚曰:心悲名曰志悲,志与心精共凑于目也。

是以俱悲则神气传于心,精上不传于志,而志独悲,故泣出也。泣涕者,脑也,脑者阴也。髓者,骨之充也。故脑渗为涕。

志者骨之主也,是以水流而涕从之者,其行类也。夫涕之与泣者,譬如人之兄弟,急则俱死,生则俱生,其志以早悲,是以涕泣俱出而横行也。夫人涕泣俱出而相从者,所属之类也。

雷公曰:大矣。请问人哭泣而泪不出者,若出而少,涕不从之何也?

帝曰:夫泣不出者,哭不悲也。不泣者,神不慈也。神不慈,则志不悲,阴阳相持,泣安能独来。

夫志悲者惋,惋则冲阴,冲阴则志去目,志去则神不守精,精神去目,涕泣出也。且子独不诵不念夫经言乎?厥则目无所见。夫人厥则阳气并于上,阴气并于下,阳并于上则火独光也;阴并于下则足寒,足寒则胀也。夫一水不胜五火,故目眦盲。

是以冲风,泣下而不止。夫风之中目也,阳气内守于精。是火气燔目,故见风则泣下也。有以比之,夫火疾风生,乃能雨,此之类也。

讨论:

夫水之精为志,火之精为神,水火相感,神志俱悲,是以目之水生也。故谚曰:心悲名曰志悲,志与心精共凑于目也。

是以俱悲则神气传于心,精上不传于志,而志独悲,故泣出也。泣涕者,脑也,脑者阴也。髓者,骨之充也。故脑渗为涕。

徐文兵老师的解释:

意和志都是忆的结果,忆就是思考,忆的结果是意,被保存的记忆是志。

火 神【脉】(心)

魂【血】(肝) 意【营】(脾) 魄【气】(肺)

水 精【志】(肾)

厥则目无所见。夫人厥则阳气并于上,阴气并于下,阳并于上则火独光也;阴并于下则足寒,足寒则胀也。夫一水不胜五火,故目眦盲。我奶奶是典型的厥阴病,以前就觉得厥阴和肝相关,所以有眼疾,是白内障,这里似乎找到了更精确的论述。

5

灵枢_决气第三十

黄帝曰:余闻人有精、气、津、液、血、脉,余意以为一气耳,今乃辨为六名,余不知其所以然。岐伯曰:两神相搏,合而成形,常先身生,是谓精。何谓气?岐伯曰:上焦开发,宣五谷味,熏肤、充身、泽毛,若雾露之溉,是谓气。何谓津?岐伯曰:腠理发泄,汗出溱溱,是谓津。何谓液?岐伯曰:谷入气满,淖泽注于骨,骨属屈伸,泄泽补益脑髓,皮肤润泽,是谓液。何谓血?岐伯曰:中焦受气,取汁变化而赤,是谓血。何谓脉?岐伯曰:壅遏营气,令无所避,是谓脉。

黄帝曰:六气有,有余不足,气之多少,脑髓之虚实,血脉之清浊,何以知之?岐伯曰:精脱者,耳聋;气脱者,目不明;津脱者,腠理开,汗大泄;液脱者,骨属屈伸不利,色夭,脑髓消,胫痹,耳数鸣;血脱者,色白,夭然不泽,其脉空虚,此其候也。

黄帝曰:六气者,贵贱何如?岐伯曰:六气者,各有部主也,其贵贱善恶,可为常主,然五谷与胃为大海也。

讨论:

余闻人有精、气、津、液、血、脉,余意以为一气耳,今乃辨为六名,余不知其所以然。

这里是把广义的气分成了六氣

精

兩神相搏,合而成形,常先身生,是謂精。

精脫者,耳聾。

氣

上焦開發,宣五穀味,薰膚、充身、澤毛,若霧露之溉,是謂氣。

氣脫者,目不明。

津

腠理發泄,汗出溱溱,是謂津。

津脫者,腠理開,汗大泄。

液

穀入氣滿,淖澤注於骨,骨屬屈伸,瀉澤補益腦髓,皮膚潤澤,是謂液。

液脫者,骨屬屈伸不利,色夭,腦髓消,脛痠,耳數鳴。

血

中焦受氣,取汁變化而赤,是謂血。

血脫者,色白,夭然不澤。

脈

壅遏營氣,令無所避,是謂脈。

脈脫者,其脈空虛。此其候也。

这一篇里,精、气、津、液、血、脉这六种是并列的关系,这里的“精和气”,与我想的“精气神”中的“精和气”是不是一样的?这六小类合成的总的气,应该是精气神的气吧?

疑问:

而本文第一篇中又讨论了 气分成了肝心脾肺肾五种情况下气虚的情况,这两个总的“气”是一样的吗?

6

素问_上古天真论篇第一

无殊

7

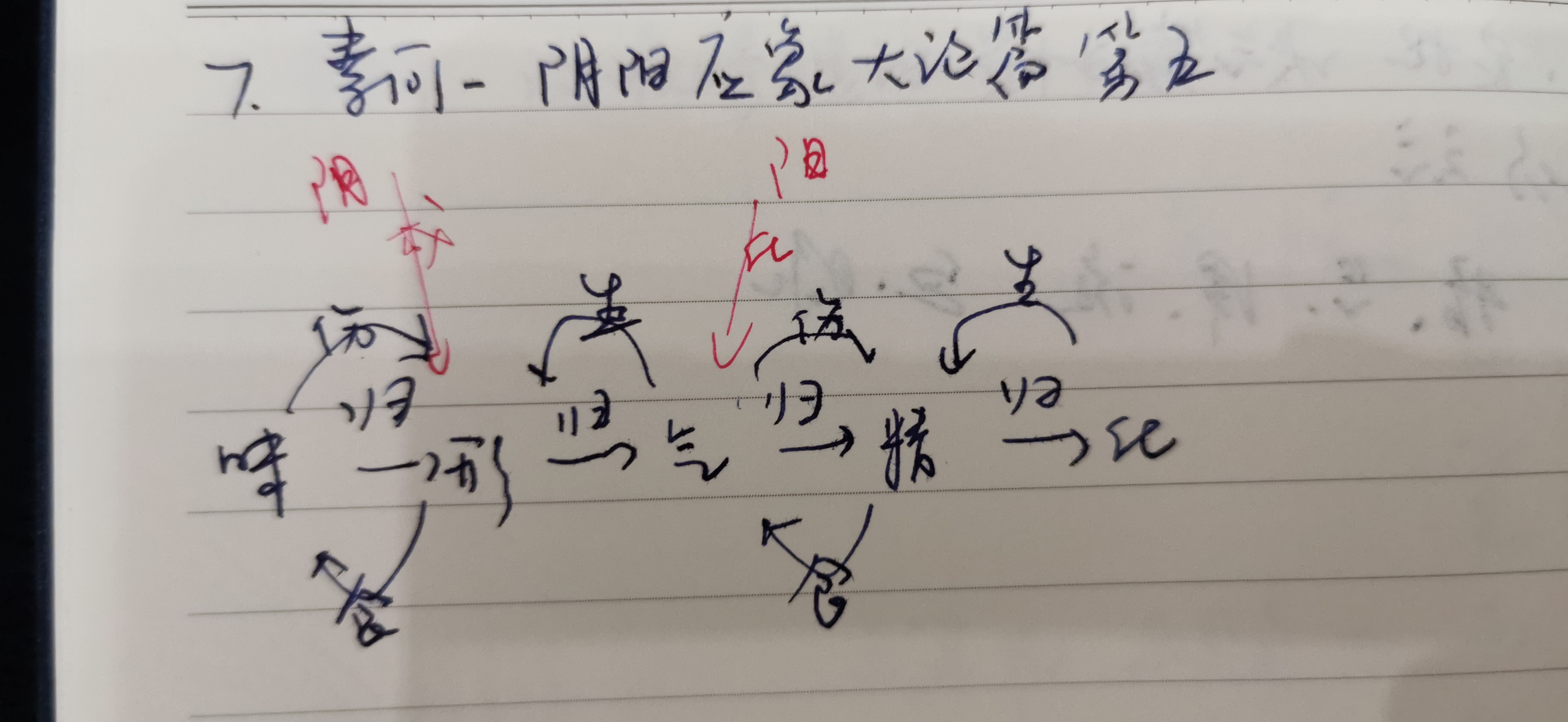

素问_阴阳应象大论篇第五

故积阳为天,积阴为地。阴静阳燥,阳生阴长,阳杀阴藏,阳化气,阴成形。

水为阴,火为阳;阳为气,阴为味。

味归形,形归气,气归精,精归化,精食气,形食味,化生精,气生形。

味伤形,气伤精;精化为气,气伤于味。

味厚者为阴,薄为阴之阳。气厚者为阳,薄为阳之阴。

味厚则泄,薄则通。气薄则发泄,厚则发热。

壮火之气衰,少火之气壮。壮火食气,气食少火。壮火散气,少火生气。

气味,辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴。

寒伤形,热伤气。气伤痛,形伤肿。故先痛而后肿者,气伤形也,先肿而后痛者,形伤气也。

讨论:

味 形 气 精 化 又是一组对应的关系,但之间关系一直没弄清楚,林老师的知识点是:陰陽應人體而歸舉出消長、轉化、對立的情形

此处论天气地味与人的关系,其中味、形、气、精、化恰构成天地两仪和人元三才,也即天之气、地之味两仪和人之形精化三才(后世形意拳总结为形、意、化)。这里"归"有"依附于"的意思,"食"音饲,有食养、生化之义。"伤"则有耗损之意。天食人以五气,布于心肺,地食人以五味,布于脾胃,人则秉形、精、化而兼涵三才,自成三五之数,以形为人元之地而总括五形,精为人元之天而概为五精,化为人元之人而自隐五化也。五味五形同属于地,则地之味归人元之地,有"味归形",气精同属于天,则天之气归人元之天,则有"气归精","精化为气"者,乃人元之天与人元之人皆通于天之气也,是有同气相求,人元为统也。另形归气、精归化、气伤于味者乃人之地形附归于天气,人之天精归附于人之人元之灵化,地之味耗损天之气,恰以阴从阳,以阳从灵之理也。

这是网上找的比较看得懂一点的解释,不知道是否贴切,但“归”“食”“伤”三字的解释是有助于理解原文。

还有不管是这个图中各种小循环,还是“壮火食气,气食少火。壮火散气,少火生气”,剂量真的是中医世界中的不传之秘,感觉像极了化学课上所说的动态平衡。

这里忍不住想加个😊😊😊

8

素问_八正神明论篇第二十六

无殊

9

素问_针解篇第五十四

黄帝问曰:愿闻九针之解,虚实之道。

岐伯对曰:刺虚则实之者,针下热也。气实乃热也。满而泄之者,针下寒也,气虚乃寒也。菀陈则除之者,出恶血也。

邪胜则虚之者,出针勿按。

徐而疾则实者,徐出针而疾按之;疾而徐则虚者,疾出针而徐按之。

言实与虚者,寒温气多少也。

若无若有者,疾不可知也。

讨论:

“气实乃热也”。+“言实与虚者,寒温气多少也。”

说的是气实则温,气虚则寒

八纲辨证里阴阳 表里 虚实 寒热 之中,虚实和寒热不能混淆,所以如果只看“言实与虚者,寒温气多少也。”一定容易误解!

还有联系上一篇的“壮火食气,气食少火。壮火散气,少火生气”,我的理解是“气实乃热也”也对这个动态平衡的微循环的进一步解释。小火生气,气足到一定程度就热(热生火),小火就慢慢变壮火,又可以反过来散气。

10

灵枢_九针十二原第一

刺之害中而不去,则精泄;害中而去,则致气。精泄则病益甚而恇,致气则生为痈疡。

讨论:

这个大意基本可以自己琢磨出来,但“害中而去”当中的害一直很难解释,然后发现百度有的版本是

刺之害中而不去,则精泄;不中而去,则致气。精泄则病益甚而恇,致气则生为痈疡。

11

素问_移精变气论篇第十三

黄帝问曰:余闻古之治病,惟其移精变气,可祝由而己。

讨论:

原文的意思来看移精变气是一种治疗方法不管他使用的什么手段,对应到前篇味形气精化的消長、轉化、對立关系,如何把握这些平衡就是养生治疗疾病的关键啦

12

素问_六节藏象论篇第九

岐伯曰:五日谓之候,三候谓之气,六气谓之时,四时谓之岁,而各从其主治焉。五运相袭而皆治之,终期之日,周而复始,时立气布,如环无端,候亦同法。故曰不知年之所加,气之盛衰,虚实之所起,不可以为工矣。

讨论:

这个解释了我们平时所谓的“节气”的那个气。与前篇的“故积阳为天,积阴为地。阴静阳燥,阳生阴长,阳杀阴藏,阳化气,阴成形。”结合之下,这个应该是广义的气吧。

13

素问_调经论篇第六十二

无殊

14

素问_疏五过论篇第七十七

无殊

15

素问_宣明五气篇第二十三

五味所入:酸入肝、辛入肺、苦入心、咸入肾、甘入脾,是为五入。

五气所病:心为噫、肺为咳、肝为语、脾为吞、肾为欠,为嚏,胃为气逆为哕,为恐,大肠小肠为泄,下焦溢为水,膀胱不利为癃,不约为遗弱,胆为怒,是为五病。

五精所并:精气并于心则善,并于肺则悲,并于肝则忧,并于脾则畏,并于肾则恐,是谓五并,虚而相并者也。

讨论:

这里提到了 味 气 精 一定程度上好像印证了前文“天之气、地之味两仪和人之形精化三才”这个百度的解释,这三个在有些讨论视角中是并列的关系。

五精所并:精气并于心则善,并于肺则悲,并于肝则忧,并于脾则畏,并于肾则恐,是谓五并,虚而相并者也。这个的思考很有趣,虚而相并,所以虚心则善,我们有且只有听说了虚心,没有虚肺虚肝虚脾虚肾的词语,古文真是博大精深,自用而不知。也似乎与我们的传统文化的教育相符合的,身心结合之紧密让人叹为观止!

16

素问_举痛论篇第三十九

无殊

17

素问_本病论篇第七十三(遗篇)

无殊

小结:不管是阴阳还是精气神,我觉得在中医观念中,很多物质或者能量,都是无限可分的,很多不同的解释不是不对,只是是从不同的角度,甚至维度来看待讨论的,就像六经辨证和五脏辩证,五和六怎么对应起来的问题,难倒了无数人,只有等到了至高处,所有的知识点才能融会贯通。

回到这次“精气神”的作业本身,对概念我还是没有做到深刻的理解,这摸索的过程中只能是按图索骥,多思考多积累。但黄帝内经的宝库实在是处处有惊喜!

暂无回复