【学习笔记】—胡運圓

精一书院精一出于《尚书·虞书·大禹谟》:“人心惟危,道心惟微;惟精惟一,允执厥中。” 唯一者———中医人工智能结合

中医结构-总分类-各基础-重点心法-结构分析

中医基础-《黄帝内经》一说二行//一通达理论说服人、二善用針药行达效果—黄煌(南京)

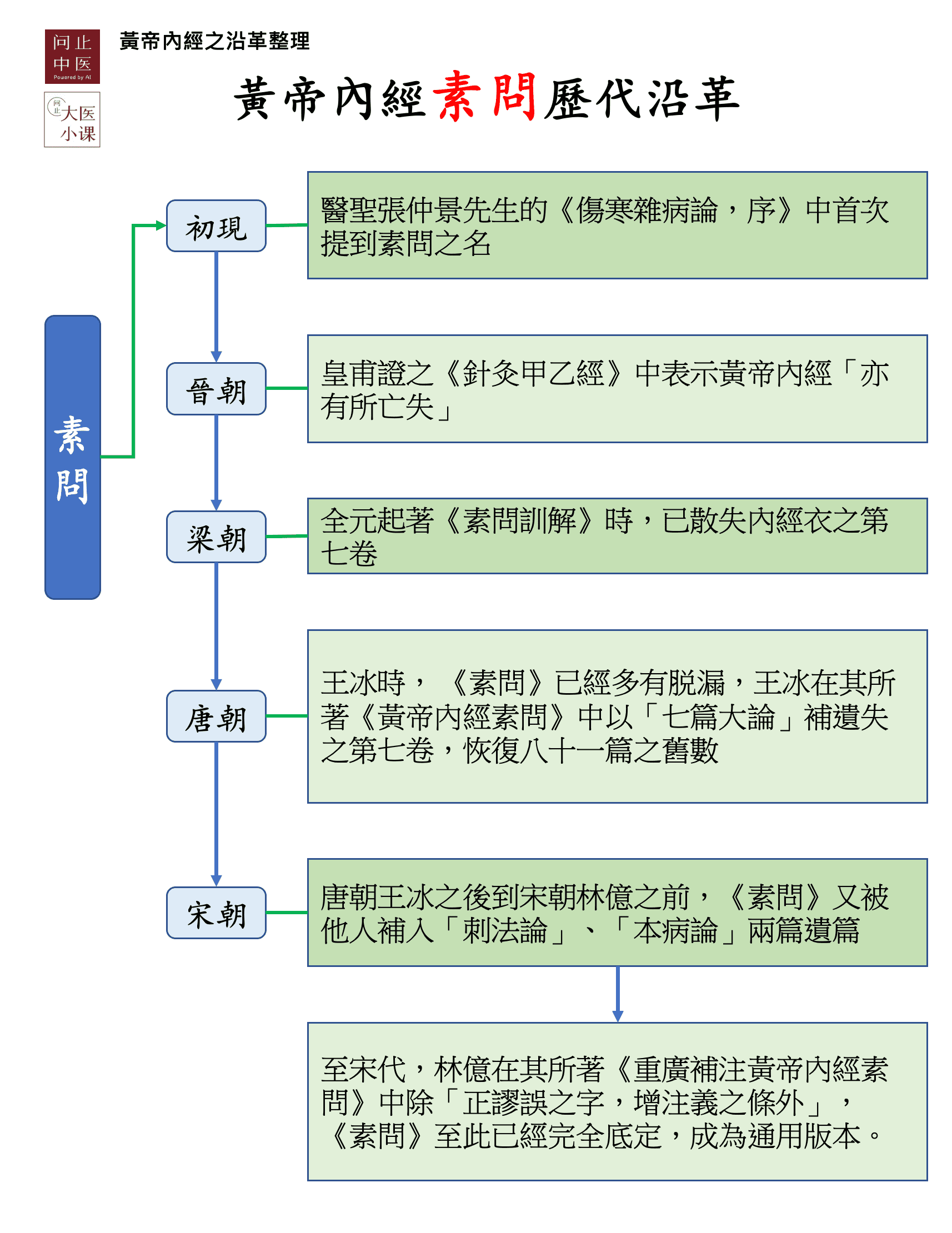

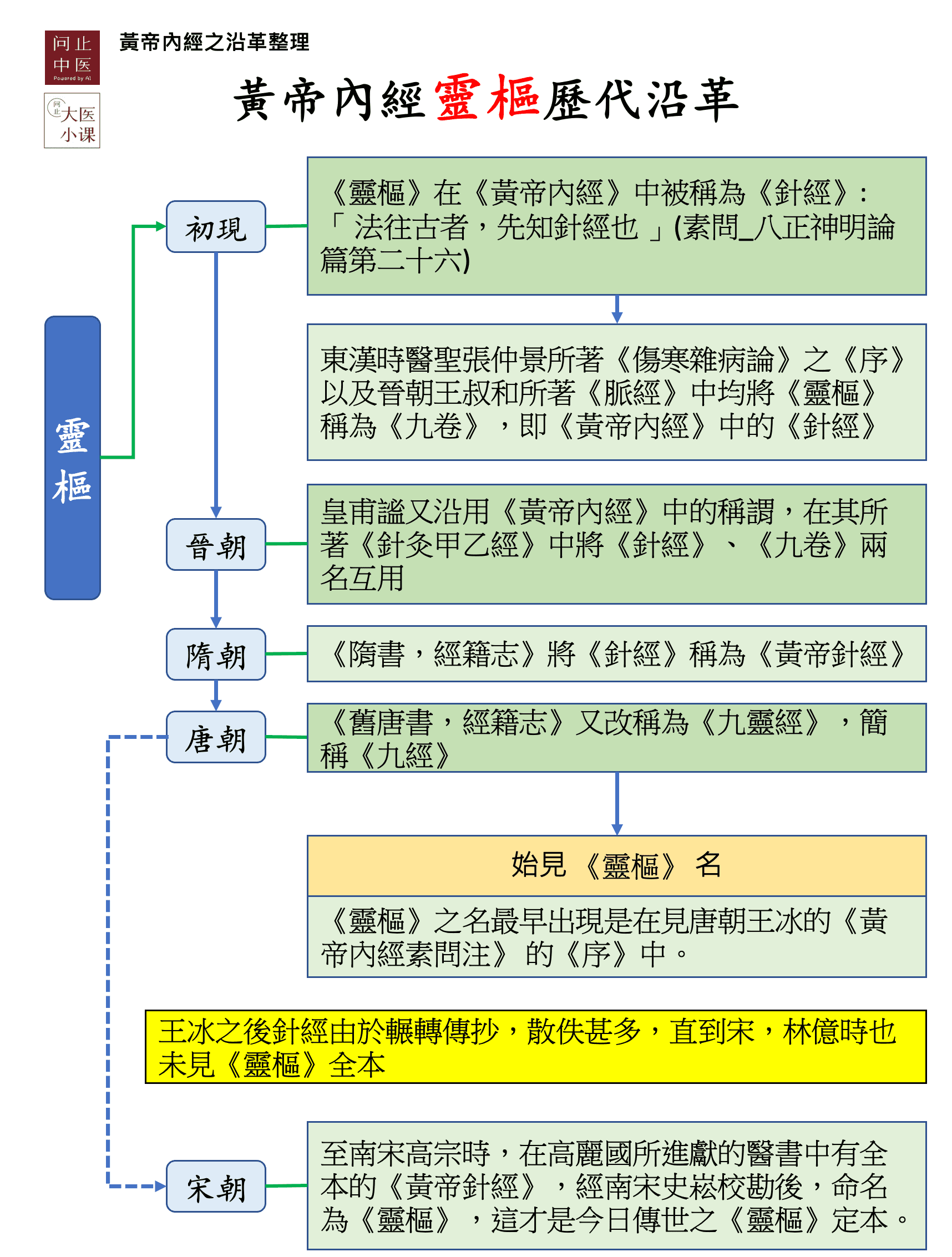

内经史---后汉东汉时期至宋朝前不全(唐-81篇《針经》、宋增补两篇)后为今通用版宋前无灵枢后韩国(高丽国)传入

《人体使用手册》吴清忠 著

针之五要【一治神、二治养生、三毒药为针、四砭石大小、五治腑臟气血 】

(以形察神—灯照人眼,观瞳孔散收能力,蠢人散聚或慢)

扶阳(火神派最有名)

【黄帝曰:人之病,或同时而伤,或易已,或难已,其故何如?少俞曰:同时而伤,其身多热者,易已;多寒者,难已。】

返魂汤-麻黄汤(运动神经元的修复剂)大聚阳

大阳药—石膏、附子、麻黄…

脾胃論—(李东垣-金元四大家之一)肾为先天之本,脾胃为后天之本

【内经】平人之常气禀于胃,胃者,平人之常气也,人无胃气曰逆,逆者死。后天气(失七日亡)【先天气-肾气】

论重症-一固护胃气 二手足温

真臟脉-各藏府皆有其脉为正常,脉无只有胃脉(胃脉失则亡)

固养脾胃—浆粥(米汤)(冷后可附着于碗上)米有少湿、炒米后煮则袪湿健脾

焦香入脾胃、米去湿后善养胃气保持后天之本运作能力(阴虚过重者不宜)

米(中性偏湿):白米、糙米、五谷米。洗净后摊开晾干后炒(大火干炒)后煮。炒至略焦黄(莫变黑)煮比平日多加一杯水。

温病學:阴虚而发热。大原则—固护身体精液,精液不足,寒变熱,即温病。(叶天士、吴鞠通)

全息律:(小观大)耳口眼舌、寸关尺脉、腹针…黄丽春耳针

失眠:睡前饱食、血不足…肝经当令饱血则易入睡。现代医学称为腹交感神经亢奋则易眠。

【作業-黃帝內經中天and地的笔记】

by 胡運圓

《黃帝内經》天and地:【素問】 天元紀大論篇第六十六

黃帝問曰:天有五行禦五位,以生寒暑燥濕風。人有五髒化五氣,以生喜怒思憂恐。論言五運相襲,而皆治之,終期之日,周而複始,餘已知之矣。願聞其與三陰三陽之候奈何合之?

鬼臾區稽首再拜對曰:昭乎哉問也。夫五運陰陽者,天地之道也,萬物之綱紀,變化之父母,生殺之本始,神明之府也,可不通乎。

故物生謂之化,物極謂之變;陰陽不測謂之神;神用無方,謂之聖。

夫變化之爲用也,在天爲玄,在人爲道,在地爲化,化生五味,道生智,玄生神。

神在天爲風,在地爲木;在天爲熱,在地爲火;在天爲濕,在地爲土;在天爲燥,在地爲金;在天爲寒,在地爲水。故在天爲氣,在地成形,形氣相感,而化生萬物矣。

然天地者,萬物之上下也。左右者,陰陽之道路也。水火者,陰陽之征兆也。金木者,生長之終始也。氣有多少,形有盛衰,上下相召,而損益彰矣

【笔记】:在天为气,在地为形,天地相召,变化生矣。五運相襲,周而复始。

阴阳不测者,变化之本,故神用无方,审时度势者为之用神,名曰圣。

《黄帝内经》天and地 :【素問】三部九候論篇第二十

黃帝問曰:餘聞九針于夫子,衆多博大,不可勝數。餘願聞要道,以屬子孫,傳之後世,着之骨髓,藏之肝肺,歃血而受,不敢妄洩。令合天道,必有終始。上應天光星辰曆紀,下副四時五行,貴賤更互,冬陽夏陰,以人應之奈何,願聞其方?

岐伯對曰:妙乎哉問也!此天地之至數。

帝曰:願聞天地之至數,合于人形血氣,通決死生,爲之奈何?

岐伯曰:天地之至數始于一,終于九焉。

一者天,二者地,三者人,因而三之,三三者九,以應九野。

故人有三部,部有三候,以決死生,以處百病,以調虛實,而除邪疾。

【笔记】:上應天光星辰曆紀,下副四時五行,貴賤更互,冬陽夏陰,以人應之。(察天光星辰历纪,和四时五行,以人应之。人法天地,以決死生,以處百病,以調虛實,而除邪疾。)

《黃帝内經》天and地:【素問】:本病論篇第七十三(遺篇)

黃帝曰:升之不前,餘已盡知其旨,願聞降之不下,可得明乎?

岐伯曰:悉乎哉問也!是之謂天地微旨,可以盡陳斯道。所謂升已必降也,至天三年,次歲必降,降而入地,始爲左間也。如此升降往來,命之六紀也。

【笔记】:天地相交,三年一变,升降往来,命之六纪。

《黃帝内經》天and地:【靈樞】邪客第七十一

黃帝問于伯高曰:願聞人之肢節以應天地奈何?伯高答曰:天圓地方,人頭圓足方以應之。天有日月,人有兩目;地有九州,人有九竅;天有風雨,人有喜怒;天有雷電,人有聲音;天有四時,人有四肢;天有五音,人有五髒;天有六律,人有六腑;天有冬夏,人有寒熱;天有十曰,人有手十指;辰有十二,人有足十指,莖垂以應之,女子不足二節,以抱人形;天有陰陽,人有夫妻;歲有三百六十五日,人有三百六十五節;地有高山,人有肩膝;地有深谷,人有腋腘;地有十二經水,人有十二經脈;地有泉脈,人有衛氣;地有草蓂,人有毫毛;天有晝夜,人有卧起;天有列星,人有牙齒;地有小山,人有小節;地有山石,人有高骨;地有林木,人有募筋;地有聚邑,人有腘肉;歲有十二月,人有十二節;地有四時不生草,人有無子。此人與天地相應者也。

【笔记】:自然为一大宇宙,人为一小宇宙,天地人相应。

《黃帝内經》天and地:【素問】:陰陽應象大論篇第五

黃帝曰:陰陽者,天地之道也,萬物之綱紀,變化之父母,生殺之本始,神明之府也。

治病必求于本。

故積陽爲天,積陰爲地。陰靜陽燥,陽生陰長,陽殺陰藏,陽化氣,陰成形。

寒極生熱,熱極生寒,寒氣生濁,熱氣生清。清氣在下,則生飧洩;濁氣在上,則生(月真)脹。此陰陽反作,病之逆從也。

故清陽爲天,濁陰爲地;地氣上爲雲,天氣下爲雨;雨出地氣,雲出天氣。

故清陽出上竅,濁陰出下竅;清陽發腠理,濁陰走五髒;清陽實四肢,濁陰歸六腑。

【笔记】:阴阳者,万物生发之本始。天为清地为浊,胸为天腹为地,阴阳颠则为失本,故治病治事者必知其本、治其本。

《黄帝内經》天and地:【素問】:五運行大論篇第六十七

帝曰:餘聞鬼臾區曰:應地者靜,今夫子乃言下者左行,不知其所謂也?願聞何以生之乎?

岐伯曰:天地動靜,五行遷複,雖鬼臾區其上候而已,猶不能遍明。

夫變化之用,天垂象,地成形,七曜緯虛,五行麗地;地者,所以載生成之形類也。虛者,所以列應天之精氣也。形精之動,猶根本之與枝葉也,仰觀其象,雖遠可知也。

【笔记】:形精之動,猶根本之與枝葉也,仰觀其象,雖遠可知也。

《黃帝内經》天and地:【素問】:刺法論篇第七十二(遺篇)

帝曰:升之不前,可以預備,願聞其降,可能先防。

岐伯曰:既明其升。必達其降也,升降之道,皆可先治也。木欲降而地晶窒抑之,降而不入,抑之郁發,散而可得位,降而郁發,暴如天間之待時也。降而不下,鬱可速矣,降可折其所勝也,當刺手太陰之所出,刺手陽明之所入。

【笔记】:升降有道,察其郁,折其所胜,可以先防

《黃帝内經》天and地:【素問】:六節藏象論篇第九

黃帝問焉:餘聞以六六之節,以成一歲,人以九九制會,計人亦有三百六十五節,以爲天地,久矣。不知其所謂也?

岐伯對曰:昭乎哉問也,請遂言之!夫六六之節,九九制會者,所以正天之度,氣之數也。天度者,所以制日月之行也,氣數者,所以紀化生之用也。

天爲陽,地爲陰;日爲陽,月爲陰;行有分紀,周有道理。日行一度,月行十三度而有奇焉。故大小月百六十五日而成歲,積氣餘而盈閏矣。立端于始,表正于中,推餘于終,而天度畢矣。

【笔记】:天爲陽,地爲陰;日爲陽,月爲陰;行有分紀,周有道理。

《黃帝内經》天and地:【素問】:針解篇第五十四

帝曰:餘聞九針上應天地四時陰陽,願聞其方,令可傳于後世以爲常也。

岐伯曰:夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九野,身形亦應之,針各有所宜,故曰九針。

人皮應天,人肉應地,人脈應人,人筋應時,人聲應音,人陰陽合氣應律,人齒面目應星,人出入氣應風,人九竅三百六十五絡應野。

故一針皮、二針肉、三針脈、四針筋、五針骨、六針調陰陽、七針益精、八針除風、九針通九竅、除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。

【笔记】:上下左右,治之以当位。

《黃帝内經》天and地:【素問】:寶命全角論篇第二十五

黃帝問曰:天複地載,萬物悉備,莫貴于人。人以天地之氣生,四時之法成。君王衆庶,盡欲全角。

【笔记】:上至君王 下至众庶,莫不为天地之氣生,四時之法成。

《黃帝内經》天and地:【灵枢】:经水第十二

黃帝問于岐伯曰:經脈十二者,外合于十二經水,而内屬于五髒六腑。夫十二經水者,其有大小、深淺、廣狹、遠近各不同;五髒六腑之高下、大小、受谷之多少亦不等,相應奈何?夫經水者,受水而行之;五髒者,合神氣魂魄而藏之;六腑者,受谷而行之,受氣而揚之;經脈者,受血而營之。合而以治,奈何?刺之深淺,灸之壯數,可得聞乎?

岐伯答曰:善哉問也!天至高不可度,地至廣不可量,此之謂也。且夫人生于天地之間,六合之内,此天之高,地之廣也,非人力之所能度量而至也。若夫八尺之士,皮肉在此,外可度量切循而得之,其死可解剖而視之。其藏之堅脆,腑之大小,谷之多少,脈之長短,血之清濁,氣之多少,十二經之多血少氣,與其少血多氣,與其皆多血氣,與其皆少血氣,皆有大數。其治以針艾,各調其經氣,固其常有合乎。

【笔记】:天地化物,则物必有所收授,应天时地利人和而治宜。

《黃帝内經》天and地:【灵枢】:阴阳系日月第四十一

黃帝曰:餘聞天爲陽,地爲陰,日爲陽,月爲陰,其合之于人,奈何?岐伯曰:腰以上爲天,腰以下爲地,故天爲陽,地爲陰,故足之十二經脈,以應爲十二月,月生于水,故在下者爲陰;手之十指,以應十日,日主火,故在上者爲陽。

【笔记】:天爲陽,地爲陰,日爲陽,月爲陰,合之于人 腰上爲天,腰下爲地。足十二經脈(足太阳膀胱、足太阴脾、足少阴肾,足厥阴肝,足阳明胃、足少阳胆经)以應十二月为阴,手十指应十天干为阳。

《黃帝内經》天and地:【素問】:离合真邪论篇第二十七

餘願聞邪氣之在經也,其病人何如?取之奈何?

岐伯對曰:夫聖人之起度數,必應于天地;故天有宿度,地有經水,人有經脈。

天地溫和,則經水安靜;天寒地凍,則經水凝泣;天暑地熱,則經水沸溢,卒風暴起,則經水波湧而隴起。

夫邪之入于脈也,寒則血凝泣,暑則氣淖澤,虛邪因而入客,亦如經水之得風也,經之動脈,其至也,亦時隴起,其行于脈中,循循然。

其至寸口中手也,時大時小,大則邪至,小則平。其行無常處,在陰與陽,不可爲度。從而察之,三部九候。卒然逢之,早遏其路。

【笔记】:天有宿度,地有經水,人有經脈。经脉循行有常,不常则三部九候從而察之,早遏其路。

《黃帝内經》天and地:【素問】:六微旨大论篇第六十八

岐伯曰:言天者求之本,言地者求之位,言人者求之氣交。

帝曰:何謂氣交?

岐伯曰:上下之位,氣交之中,人之居也。

故曰:天樞之上,天氣主之;天樞之下,地氣主之;氣交之分,人氣從之,萬物由之,此之謂也。

帝曰:何謂初中?

岐伯曰:初凡三十度而有奇?中氣同法。

帝曰:初中何也?

岐伯曰:所以分天地也。

帝曰:願卒聞之?

岐伯曰:初者地氣也,中者天氣也。

帝曰:其升降何如?

岐伯曰:氣之升降,天地之更用也。

帝曰:願聞其用何如?

岐伯曰:升已而降,降者謂天;降已而升,升者謂地。

天氣下降,氣流于地,地氣上升,氣騰于天,故高下相召,升降相因,而變作矣。

【笔记】:言天者求之本,言地者求之位,言人者求之氣交。帝曰:何謂氣交?岐伯曰:上下之位,氣交之中,人之居也。

《黃帝内經》天and地:【素問】:五常政大論篇第七十

故曰:天恒其德,則所勝來複;政恒其理,則所勝同化,此之謂也。

帝曰:天不足西北,左寒而右涼;地不滿東南,右熱而左溫,其故何也?

岐伯曰:陰陽之氣,高下之理,太少之異也。東南方,陽也,陽者,其精降于下,故右熱而左溫。西北方,陰也。陰者,其精奉于上,故左寒而右涼。是以地有高下,氣有溫涼。高者氣寒,下者氣熱,故适寒涼者脹之,溫熱者瘡,下之則脹已,汗之則瘡已,此腠理開閉之常,太少之異耳。

【笔记】:牵扯太广,太tm难了,一点一滴 慢慢积累

暂无回复