半夏泻心汤类方分析

一、半夏泻心汤

[出处]《伤寒论》

[原文]

1.伤寒五六日,呕而发热者,柴胡证具,而以他药下之,柴胡证仍在者,复与柴胡汤。此虽已下之,不为逆,必蒸蒸而振,却发热汗出而解。若心下满而硬痛者,此为结胸也,大陷胸汤主之;但满而不痛者,此为痞,柴胡不中与之,宜半夏泻心汤。《伤寒论》

2.呕而肠鸣,心下痞者,半夏泻心汤主之。《金匮要略》

[组成]

半夏半升,黄芩三两,干姜三两,人参三两,甘草(炙)三两,黄连一两,大枣十二枚。上七味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升,日三服。

现代用量:姜半夏15g 干姜15g大枣30g人参15g 黄芩15g黄连6g炙甘草15g

[用法]

上七味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煎,取三升,温服一升,日三服。

[功用]

寒热平调,消痞散结。

[适用症状]

胃气不和,心下痞满,但满不痛,或呕吐或肠鸣下痢者。

[方解]

1.方中的半夏能袪除胃内停水,且配合干姜而止恶心、呕吐;黄连与黄芩为苦味健胃剂,同能消除胃肠的炎症;人参配合干姜而使胃肠的血行趋于通顺,并促进其机能之回复;甘草与大枣为用以调和诸药,且强化其协同作用。

2.方中的黄连、黄芩能解心下实热;黄芩作用于自心下以上,并及于表,而治血热与血烦;黄连作用于自心以下,而治烦躁症状;又两者协力而治心下之气痞,并治波及于上下的动摇症状;半夏、干姜善于顺气,调理胃下停水,且治因心下的水气上冲而摇动所引起的呕吐;人参、甘草、大枣调和诸药。因这些药物互相协力,而祛除心下的邪热,顺通升降之气。

3.本方治胃肠炎之心下痞满而不痛,并会伴有恶心、呕心、呕吐、肠呜、下痢等症状者为目标。

4.此方所治之痞,原系小柴胡汤证误行泻下,损伤中阳,少阳邪热乘虚内陷,以致寒热错杂,而成心下痞。痞者,痞塞不通,上下不能交泰之谓;心下即是胃脘,属脾胃病变。脾胃居中焦,为阴阳升降之枢纽,今中气虚弱,寒热错杂,遂成痞证;脾为阴脏,其气主升,胃为阳腑,其气主降,中气既伤,升降失常,故上见呕吐,下则肠鸣下利。本方证病机较为复杂,既有寒热错杂,又有虚实相兼,以致中焦失和,升降失常。治当调其寒热,益气和胃,散结除痞。方中以辛温之半夏为君,散结除痞,又善降逆止呕。臣以干姜之辛热以温中散寒;黄芩、黄连之苦寒以泄热开痞。以上四味相伍,具有寒热平调,辛开苦降之用。然寒热错杂,又缘于中虚失运,故方中又以人参、大枣甘温益气,以补脾虚,为佐药。使以甘草补脾和中而调诸药。综合全方,寒热互用以和其阴阳,苦辛并进以调其升降,补泻兼施以顾其虚实,是为本方的配伍特点。寒去热清,升降复常,则痞满可除、呕利自愈。

本方即小柴胡汤去柴胡、生姜,加黄连、干姜而成。因无半表证,故去解表之柴胡、生姜,痞因寒热错杂而成,故加寒热平调之黄连、干姜,变和解少阳之剂,而为调和肠胃之方。后世师其法,随证加减,广泛应用于中焦寒热错杂、升降失调诸症。 [收起]

[注意事项]

本方主治虚实互见之证,若因气滞或食积所致的心下痞满,不宜使用。

二、甘草泻心汤

[出处]《伤寒论》

[原文]

1.伤寒中风,医反下之,其人下利日数十行,谷不化,腹中雷鸣,心下痞硬而满,干呕,心烦不得安。医见心下痞,谓病不尽,复下之,其痞益甚。此非热结,但以胃中虚,客气上逆,故使硬也,甘草泻心汤主之。《伤寒论》

2.狐惑之为病,状如伤寒,默默欲眠,目不得闭,起卧不安,蚀于喉为惑,蚀于阴为狐,不欲饮食,恶闻食臭,其面目乍赤、乍黑、乍白。蚀于上部则声喝(一作“嗄”,求真按嗄字为是),甘草泻心汤主之。《金匮要略》

[组成]

半夏半升,黄芩三两,干姜三两,人参三两,甘草(炙)四两,黄连一两,大枣十二枚。上七味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升,日三服。《伤寒杂病论》

现代用量:姜半夏15g 干姜15g大枣30g人参15g 黄芩15g黄连6g炙甘草20g

[用法]

上七味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煎,温服一升,日三服。

[功用]

和胃补中,降逆消痞。

[适用症状]

伤寒、中风,医反下之,其人下利,日数十行,谷不化,腹中雷鸣,心下痞硬而满,干呕,心烦不得安;医见心下痞,谓病不尽,复下之,其痞益甚。此非结热,但以胃中虚,客气上逆,故使硬也,甘草泻心汤主之。

[方解]

1.本方是在半夏泻心汤中,增加甘草的分量所组成的。主治症状为半夏泻心汤证而起腹中雷鸣及不消化下痢,或不下痢而心烦,感觉心情不稳者。增加甘草分量的目的,是因为甘草有缓和急迫症状的功效,而能去除心烦和心情不稳。

2.即在半夏泻心汤方中,增加甘草的分量而成,治半夏泻心汤证而腹中雷鸣,不消化而起下痢,或不下痢而心烦不安者。甘草能缓和急迫症状,而治心烦及心神不安。应用于胃肠炎、口内炎、产后口中糜烂、下痢、神经衰弱、失眠症、神经症、梦游症等。

[注意事项]

方中甘草用量,一般多在6g以上,也有用可能导致反酸、腹胀及浮肿等副作用。

三、生姜泻心汤

[出处]《伤寒论》

[原文]

伤寒汗出,解之后,胃中不和,心下痞硬,干噫食臭,胁下有水气,腹中雷鸣下利者,生姜泻心汤主之。《伤寒论》

[组成]

生姜四两,切;甘草三两,炙;人参三两;干姜一两;黄芩三两;半夏半升,洗;黄连一两;大枣十二枚,擘;右八味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升,日三服。《伤寒杂病论》

[用法]

上八味,以水一斗,煮取六升,去滓再煎,取三升,温服一升,日三服。

现代用量:姜半夏15g 干姜6g大枣30g人参15g 黄芩15g黄连6g炙甘草15g 生姜20g

[功用]

和胃消痞,宣散水气。

[适用症状]

伤寒汗出、解后、胃中不和、心下痞鞭、干噫口臭、胁下有水气,腹中雷鸣下利者。

[方解]

1.在半夏泻心汤方中,减少干姜分量而加生姜。应用目标为半夏泻心汤证而嗳气、发食臭,腹中雷鸣、下利者。

2.嗳气、食臭及腹中雷鸣、下利为胃肠内的酦酵旺盛所致,为生姜之所主。应用于胃肠炎、酦酵性下痢、胃酸过多、胃扩张等症。

四、方剂适应症分析

半夏泻心汤证为:恶心、呕吐、腹鸣、心下痞满、但满不痛,从与其他两个类方对比看,其症状表现相对较轻,仅有恶心呕吐之胃气不和表现,从心下痞满不痛为胃功能障碍所致。用药方面,本证的心下痞满,原因是由于胃中有湿热郁滞所造成。所谓湿热,即热邪与水气相积。并因互相冲击,上下而动,若上行则呕,下行则肠鸣。因苦入心,泻心者必以苦,故以黄连为君,黄芩为臣,泄热以和阳;半夏、干姜为佐,散湿和阴,走气散痞,更配人参、甘草、大枣为使,通上下交阴阳,补脾而和中。

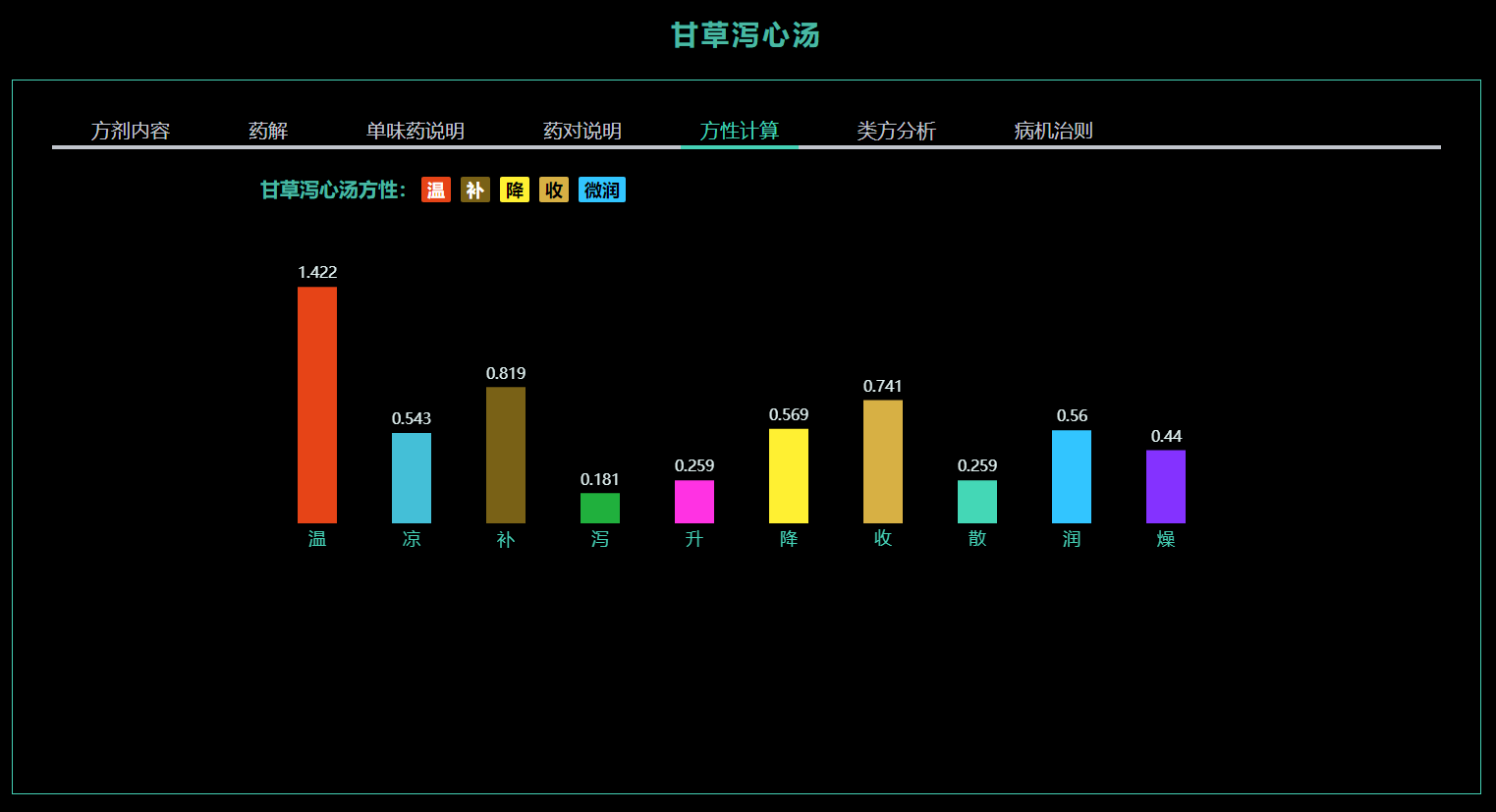

甘草泻心汤:恶心、干呕、心下痞满而硬、心烦、完谷不化。此证为半夏泻心汤证加重后恶心呕吐后胃中津液已伤而出现干呕,心下痞、满、硬皆有,同时因下利不止,严重伤及脾胃功能导致完谷不化现象,更有阴阳俱虚后的心烦。此证对应的是胃中虚,仅仅在半夏泻心汤的基础上增加三分之一的甘草用量,一则可以帮助身体补充体液一缓解阴虚;二则缓和下利、心烦等急迫症状。从此处可得知甘草具有甘补缓急之功效,此证没有用人参,可见仲景用药之精妙与谨慎。

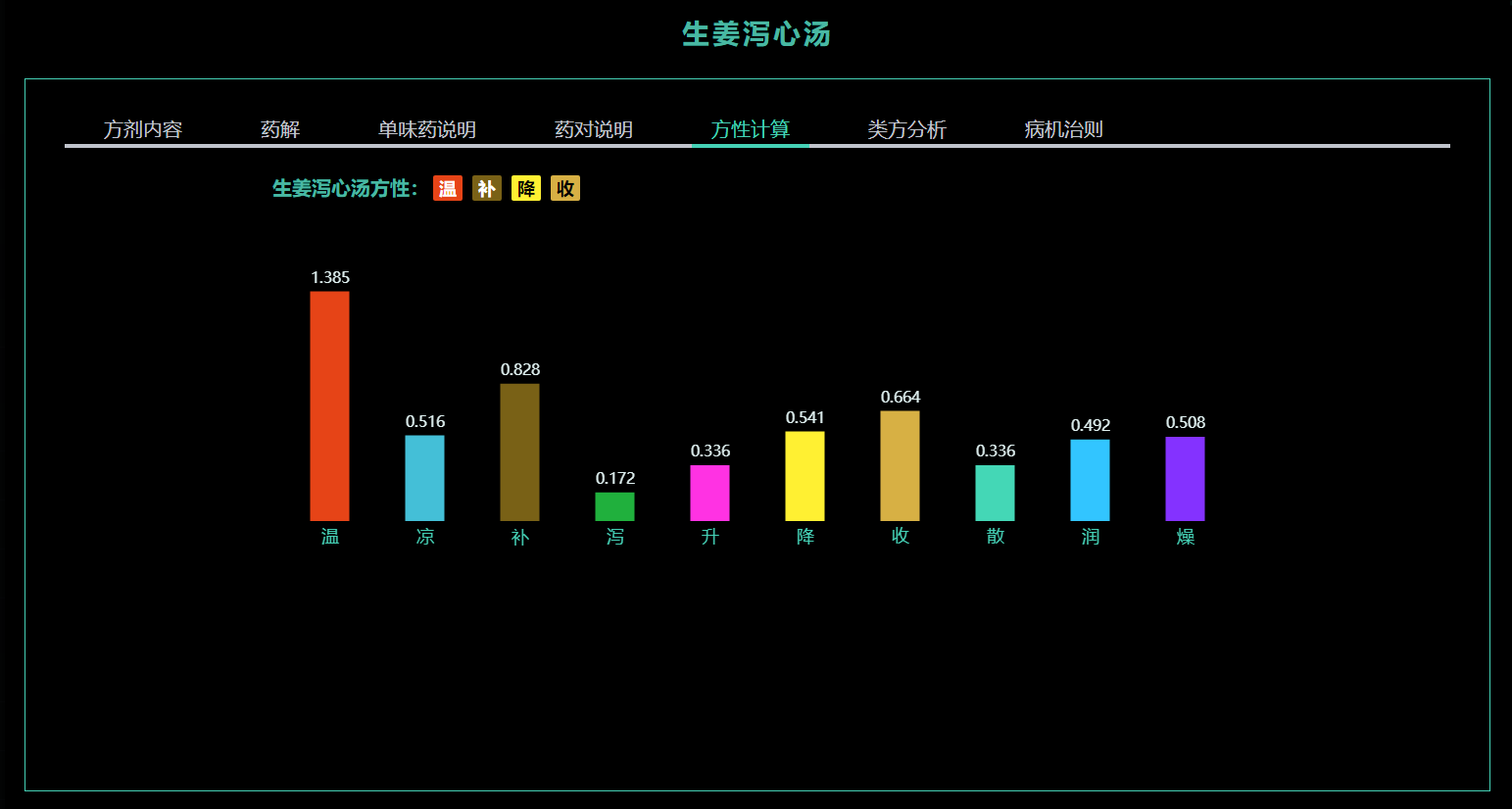

生姜泻心汤:干噫食臭、心下痞硬、胁下有水气、腹鸣剧烈、下利,此证最为严重的症状是干噫食臭、胁下有水气、腹鸣剧烈。嗳气、食臭及腹中雷鸣、下利为胃肠内的食物发酵旺盛所致,因此减少干姜量,可知干姜可提升胃中温度,可导致胃肠中宿食发酵更甚;增加一味生姜便可缓解胃中干噫嗳气,因此后世称生姜为止呕圣药。

五、中药大脑方剂计算分析

暂无回复