通过中医大脑对几类常用胸痹用药的分析

李宏智

一、胸痹的症状与鉴别:

1.胸痹的症状:

胸痹是指胸部闷痛,甚则胸痛彻背短气、喘息不得卧为主症的一种疾病,轻者仅感胸闷如窒,呼吸欠畅,重者则有胸痛,严重者心痛彻背,背痛彻心。

真心痛为胸痹重症,症状为心痛彻背,背痛彻心,手足青至节。严重者旦发夕死,夕发旦死。其具体表现为剧烈而持久的胸骨后疼痛,伴心悸、水肿、肢冷、喘促、汗出、面色苍白等症状。

2胸痹与胃痛、胸痛的鉴别:

(1)胸痹:疼痛以胸部为主,多伴有胸痛彻背,心悸气短,喘息不得卧的症状。配合心电图及其它理化检查,更易证实。

(2) 胃痛:疼痛部位以鸠尾下为主,多伴有嗳气、吞酸、脘满或胀,与饮食有密切关系。配合X线钡餐造影或纤维胃镜,更易证实。

(3)胸痛:疼痛部位与胸痹相近,但不尽在左胸,多属肺病所致,疼痛持续不解,常与咳嗽或呼吸有关,多伴有咳喘,咯吐痰涎,或寒热等,配合X线或其他理化检查,多易证实。

二、胸痹的病因病机:

1病因:

《金匮要略•胸痹心痛短气病脉证治第九》指出:“阳微阴弦,即胸痹而痛”。“痹者,闭也”,胸痹的基本病因,乃上焦阳虚,阴邪上乘,胸阳痹阻所致。正常情况下,人体阳气内通脏腑,外达肌腠毛窍,走而不守,运行贵乎通畅,“胸中阳气如离照当空,旷然天外”,要求温煦清明。脏腑气血任何功能失调产生阴霾,均可上升阻滞,致胸阳闭塞不通,出现胸闷憋气,因此通阳宣痹是治疗本病的关键。

2病机:

(1)寒暑犯心:素体心气不足或心阳不振,复因寒邪直中,寒凝胸中,胸阳不展,心脉痹阻及发胸痹,故患者每天气候突然转冷,则易于卒然发生心痛。本为阳虚,包括心气虚,心阳虚,以及脾、肾的阳虚;标为寒盛,两者当有主次之分,宜详辩。另外,酷暑炎热,犯于心君,耗伤心气,亦可导致血脉运行不畅而心痛

(2)七情内伤:由于忧思恼怒,气机郁滞,气血运行不畅,心脉瘀阻则致心痛;情志不遂,气机不利,则津液凝聚为痰,或气郁日久化火,火能煎熬津液成痰。痰阻脉络,气血瘀滞,或痰瘀交阻,胸阳不展,心脉痹阻,均可发为胸痹。

(3)饮食失节:过食肥甘厚味,或辛辣炙煿之品,或嗜酒成癖,以致脾胃损伤,运化失健,水谷不化精微而成痰浊,痰阻脉络,则气滞血瘀,心脉不畅而成胸痹

(4)气血不足:思虑劳倦,损伤心脾,或大病之后,正气不复,脾胃虚弱,运化无权,气血化生乏源。气血亏虚,心失濡养,亦有亡血之人,气血过耗、不能养心;心脉不充血液涩滞,均可引起胸痹。心之气血不足,日久不复,可致心阳不足,阳气不振,鼓动无力,清阳失展,血行迟滞,发为心痛。心之气血不足,日久也易引起阴血亏乏,心脉失于濡养,拘急而痛。

(5)肝肾亏虚:多育或失精,损伤肾气,或年过五旬,天癸渐衰。肝肾同源,阴精不足,则不能滋养五脏之阴,而致心阴亏损,血脉枯涩而致胸痹心痛。若阴虚火旺,虚火上炎,也可燥伤心阴,可使心脉枯涸而成心痛。

三、常见症状分类与所用方剂:

(1) 心血瘀阻证--主症:心胸疼痛,如刺如绞,痛有定处,入夜为甚,甚则心痛彻背,背痛彻心。

兼症:痛引肩背,伴有胸闷,日久不愈,可因暴怒,劳累而加重。

舌脉:舌质暗红,或紫暗,有瘀斑,舌下瘀筋,苔薄,脉弦涩或结、代、促。

病机:血行瘀滞,心脉不通。

治法:活血化瘀,通脉止痛。

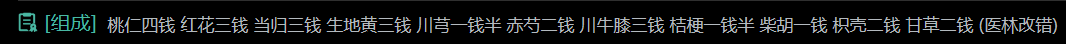

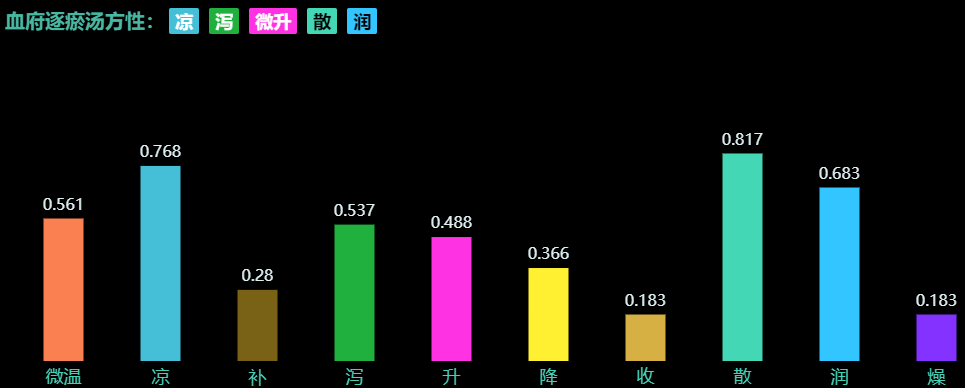

代表方:血府逐瘀汤加减。

通过中医大脑,我们可以查知本方的组成、方性与药物动力如下:

(2) 气滞心胸证--主症:心胸满闷,隐痛阵发,痛有定处,时欲太息,遇情志不遂时容易诱发或加重。

兼症:脘胀闷,得嗳气或矢气则舒。

舌脉:苔薄或薄腻,脉细弦。

病机:肝失疏泄,气机郁滞,心脉不和。

治法:疏肝理气,活血通络。

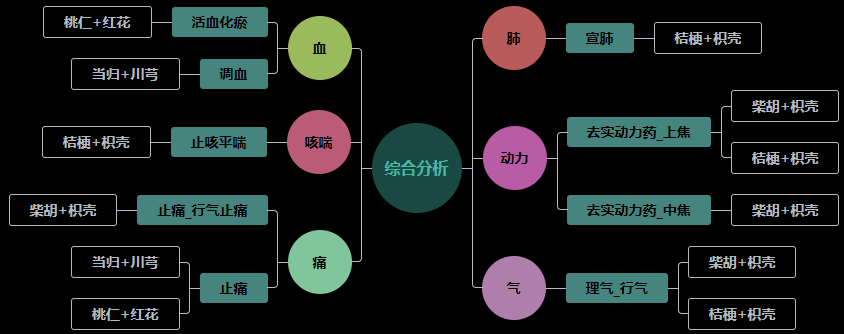

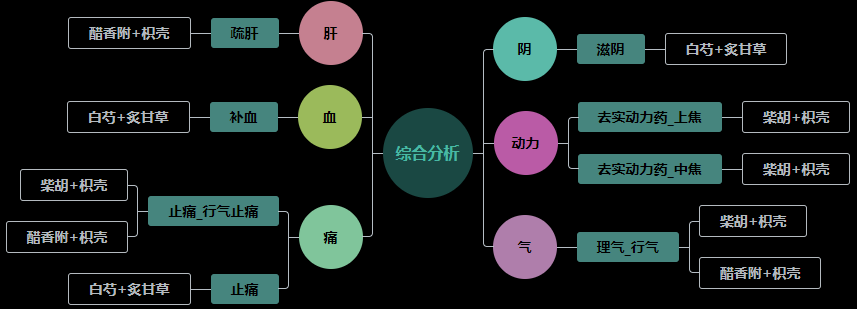

代表方:柴胡疏肝散加减。

通过中医大脑,我们可以查知本方的组成、方性与药物动力如下:

(3)痰浊闭阻证--主症:胸闷重而心痛微,痰多气短,肢体沉重,形体肥胖,遇阴雨天而易发作或加重。

兼症:倦怠乏力,纳呆便溏,咯吐痰涎。

舌脉:舌体胖大且边有齿痕,苔浊腻或白滑,脉滑。

病机:痰浊盘锯,胸阳失展,气机痹阻,脉络阻滞。

治法:通阳泄浊,豁痰宣痹。

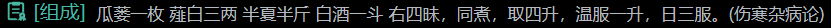

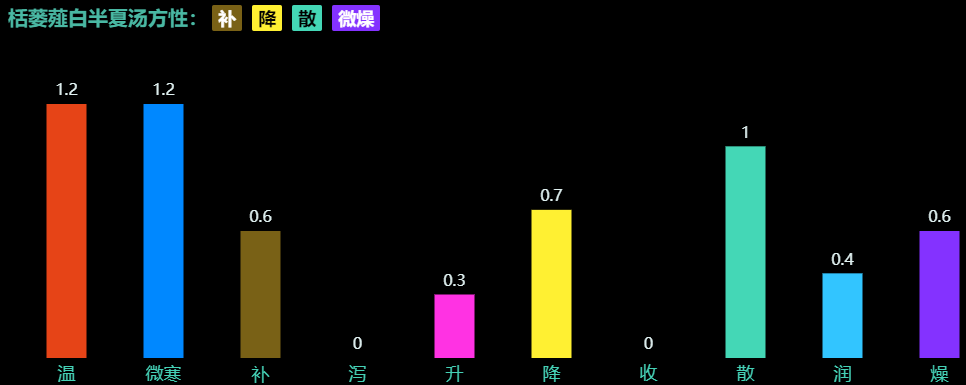

代表方:栝蒌薤白半夏汤合涤痰汤加减。

通过中医大脑,我们可以查知本方的组成、方性与药物动力如下:

(4)寒凝心脉证--主症:卒然心痛如绞,心痛彻背,喘不得卧,多因气候骤冷或骤感风寒而发病或加重。

兼症:形寒,甚则手足不温,冷汗自出,胸闷气短,心悸,面色

苍白。舌脉:苔薄白,脉沉紧或沉细。

病机:素体阳虚,阴寒凝滞,气机痹阻,心阳不振。

治法:辛温散寒,宣通心阳。

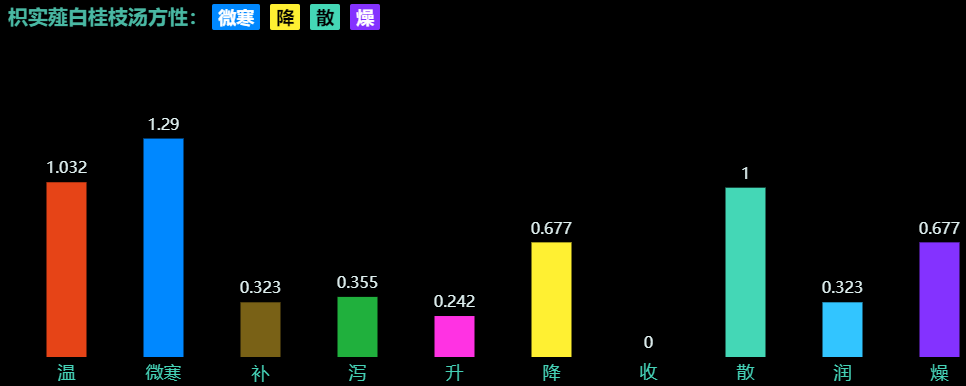

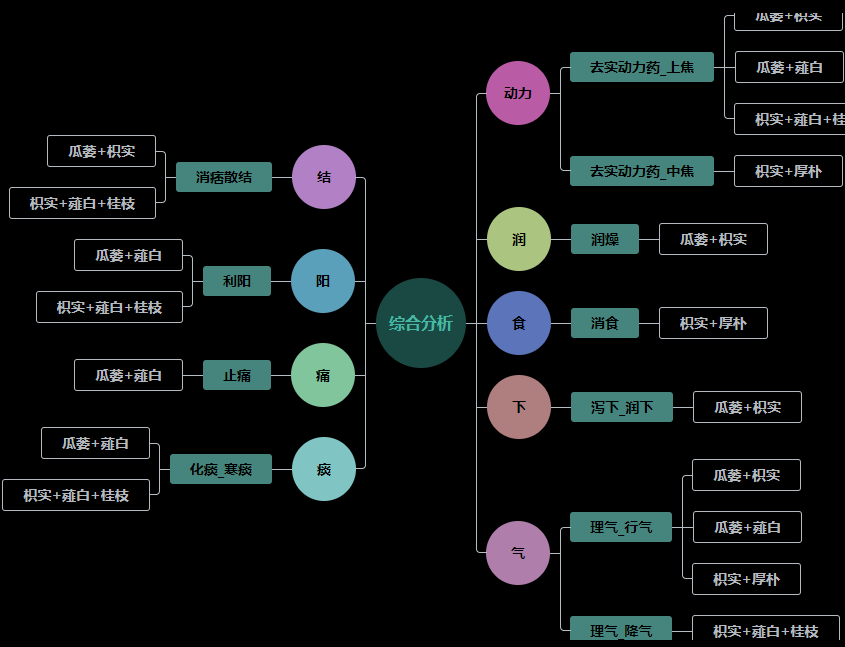

代表方:枳实薤白桂枝汤合当归四逆散。

通过中医大脑,我们可以查知本方的组成、方性与药物动力如下:

(5)气阴两虚证--主症:心胸隐痛,时作时休,心悸气短,动则益甚。

兼症:倦怠乏力,声息低微,面色。白光白,易汗出。

舌脉:舌质淡红,舌体胖且边有齿痕,苔薄白,脉虚细缓或结代。

病机:心气不足,阴血亏耗,血行瘀滞。

治法:益气养阴,活血通脉。

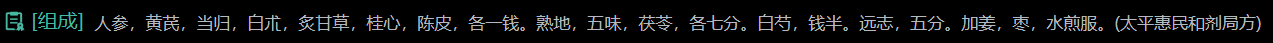

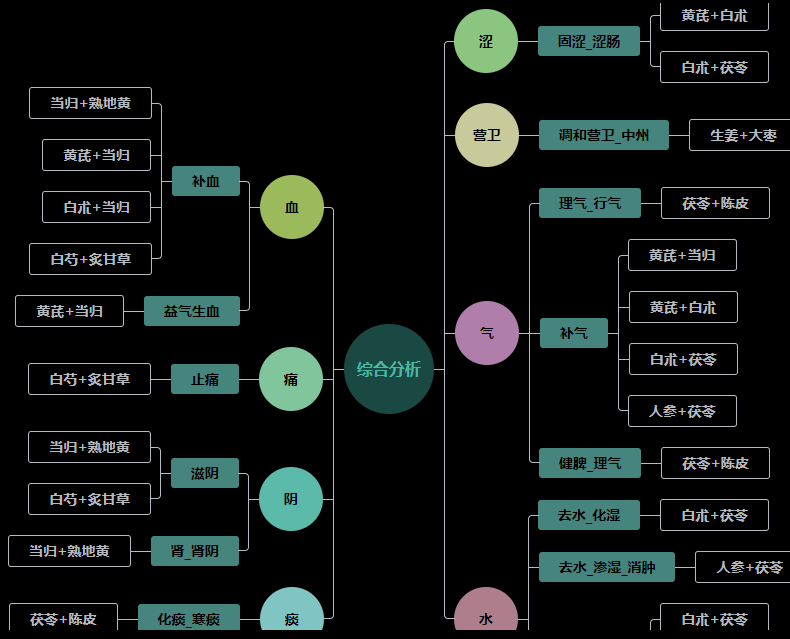

代表方:生脉散合人参养荣汤加减。(人参养荣汤=十全大补汤-川芎+陈皮,远志五味)

通过中医大脑,我们可以查知本方的组成、方性与药物动力如下:

(6)心肾阴虚证--主症:心痛憋闷,心悸盗汗,虚烦不寐。

兼症:腰痠膝软,头晕耳鸣,口干便秘。

舌脉:舌红少津,苔薄或剥,脉细数或促代。

病机:水不济火,虚热内灼,心失所养,血脉不畅。

治法:滋阴清火,养心和络。

代表方:天王补心丹+炙甘草汤加减。

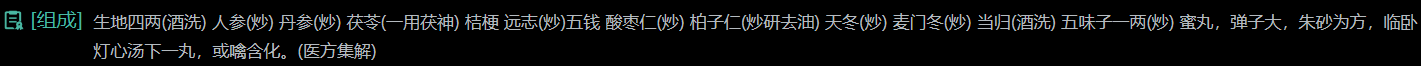

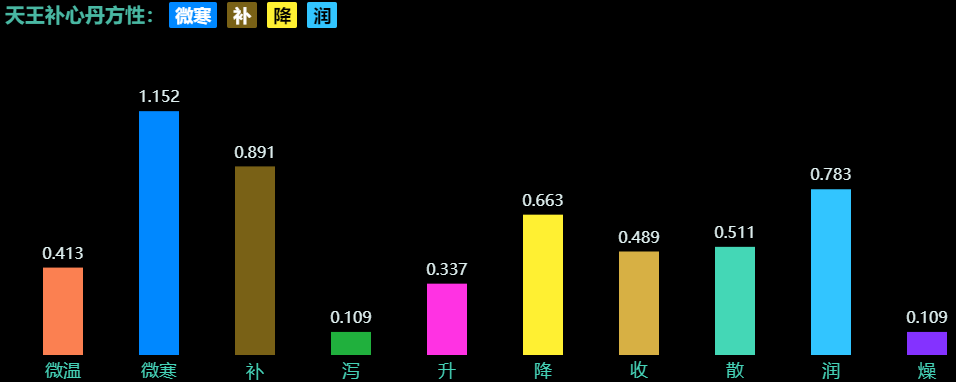

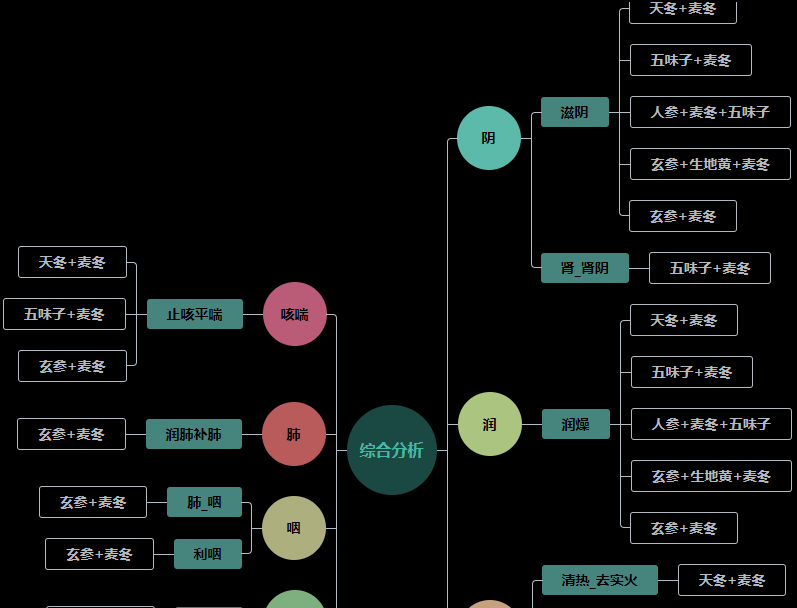

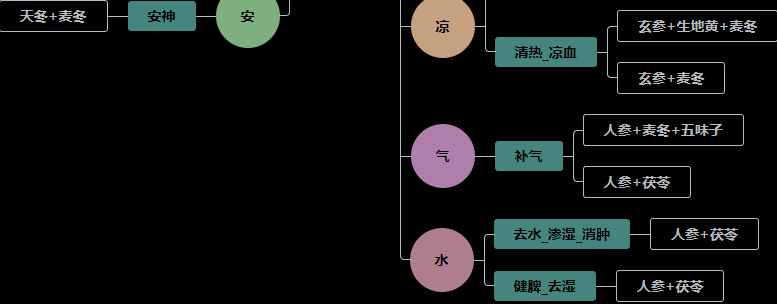

通过中医大脑,我们可以查知本方的组成、方性与药物动力如下:

(7)心肾阳虚证--主症:心悸而痛,胸闷气短,自汗,动则更甚。

兼症:面色白光白,神倦怯寒,四肢欠温或肿胀。

舌脉:舌质淡胖,边有齿痕,苔白或腻,脉沉细迟。

病机:阳气虚衰,胸阳不振,气机痹阻,血行瘀滞。

治法:温补阳气,振奋心阳。

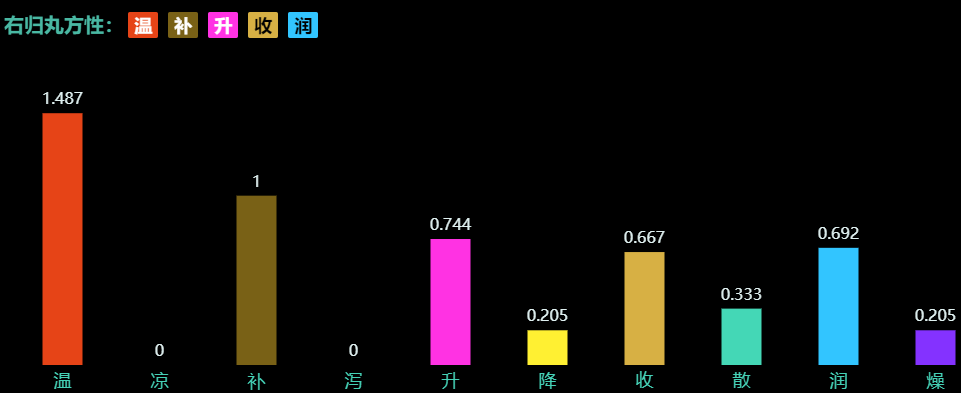

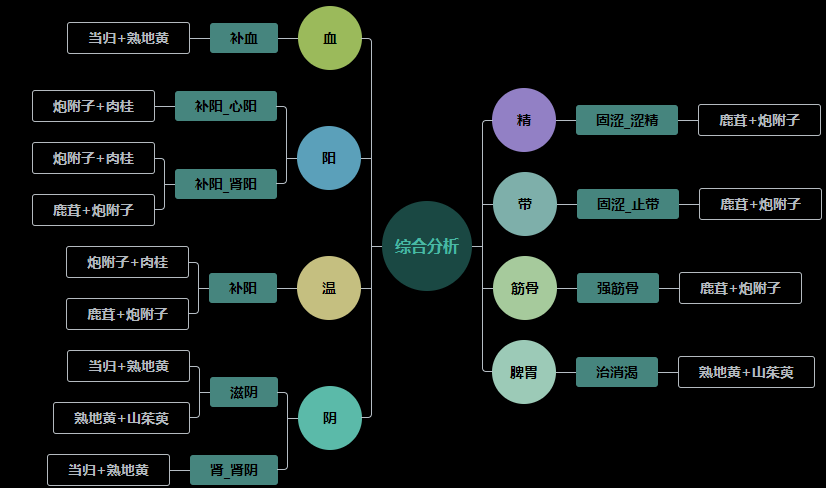

代表方:参附汤+右归饮加减。

通过中医大脑,我们可以查知本方的组成、方性与药物动力如下:

四、临床辨证与医治

在实际的医治中,患者往往兼具多种病因病机,可单一为病,也可二者、三者相兼为害。同时,胸痹的进一步发展,可以变生多种疾病。如瘀血闭阻心脉,阳衰阴盛,则心胸卒然剧痛,持续不止,而成真心痛;如心脉痹阻不通,阴阳过耗而离绝,也可致成脱证;如心之气血不足,心失所养,可见心动悸,脉结代:如心、脾、肾阳虚,水邪泛滥,上逆凌心射肺,可出现咳喘、肢肿等证。

在病人复杂的生理病理情况下,中医的整体的治疗同时兼顾五脏的调理方法就尤为重要。

《丹溪心法•六郁》曾云:“气血冲和,万病不生,一有怫郁,诸病生焉。故人身诸病,多生于郁。”在胸痹辨证中,气血痰湿胶结郁滞较为突出,只有脏腑之间生克制化功能协调,痰浊、瘀血、水饮等阴邪才不会滋生、阻遏或蒙蔽阳气。在胸痹发病中,胸中阳气痹阻,又会加重痰浊、瘀血、水饮等的产生,形成恶性循环,致胸痹缠绵难愈。因此胸痹的病位虽在心胸,但辨证并不局限于心胸,需五脏同调,宣散郁滞。

具体而言,在胸痹治疗中可兼调肺气,因为心肺同居上焦,心主血脉,肺朝百脉,心肺功能协调,则气血顺畅,痰浊水饮无从滋生,反之则不然。

肝藏血、主疏泄,肝血不足,则心血亏虚,心胸不适;肝气郁滞,会郁阻胸中大气,致胸闷痹阻;肝郁克犯脾胃,致痰湿内生,阻碍胸阳,故胸痹常兼肝郁之证。

脾主运化水湿,若思虑过度影响脾之健运,则易致气血不足或化生痰湿,前者致胸阳化生无源,后者致胸阳痹阻不通。

肾脏更与胸阳有直接关系,胸中阳气源于肾阳鼓舞,肾阳不振则胸阳衰微;若肾水不足,不能上济心阴则心阳独亢,心胸不舒。因此五脏均能致胸痹。

此外,胸痹作为慢性危重疑难疾患之一,临床病症复杂,辨证时以上辨证治疗常间而有之,譬如急性发病的胸痹患者,辨证以胸阳不振为主,往往兼痰浊瘀血阻滞血脉,也可伴肺气失宣,或肝气郁滞,或肾浊泛滥,在辨证中既注重胸中又兼顾他脏,多脏同调。

暂无回复