小柴胡汤与半夏泻心汤对比分析

在临床上遇到了某个病症,能够治疗的方剂有时有好几个,但怎么样能够把这些方剂分得非常清楚,了解其中的组成差异、方剂结构、对治症状差异等,是一个医者必须要掌握的功夫。中医的治疗不存在一症一方这样子的简单对应,反而往往必须要能够在许多相关的方药说做好比较分析对应,这时候掌握方剂的差异就是一个医者重要的工作。现在用中医大脑来分析小柴胡汤与半夏泻心汤的异同之处。

小柴胡汤[原文]

1.太阳病,十日以去,脉浮细而嗜卧者,外已解也。设胸满胁痛者,与小柴胡汤。脉但浮者,与麻黄汤。(《伤寒论》)

2.伤寒五六日,中风,往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸、小便不利,或不渴、身有微热,或咳者,小柴胡汤主之。(《伤寒论》)

3.服柴胡汤已,渴者,属阳明也,以法治之。(《伤寒论》)

4.伤寒四五日,身热恶风,颈项强,胁下满,手足温而渴者,小柴胡汤主之。(《伤寒论》)

5.伤寒,阳脉涩。阴脉弦,法当腹中急痛,先与小建中汤;不差者,与小柴胡汤。(《伤寒论》)

6.伤寒中风,有柴胡证,但见一证便是,不必悉具。(《伤寒论》)

7.凡柴胡汤病证而下之,若柴胡证不罢者,复与柴胡汤,必蒸蒸而振,却发热汗出而解。(《伤寒论》)

8.太阳病,过经十余日,反二三下之,后四五日,柴胡证仍在者,先与小柴胡汤;呕不止,心下急,郁郁微烦者,为未解也,与大柴胡汤下之则愈。(《伤寒论》)

9.伤寒十三日不解,胁胸满而呕,发潮热,已而微利。此本柴胡证,下之而不得利,今反利者,知医以丸药下之,非其治也。潮热者,实也。先宜小柴胡汤以解外,后以柴胡加芒硝汤主之。(《伤寒论》)

10.妇人中风,七八日续得寒热,发作有时,经水适断者,此为热入血室,其血必结,故使如疟状,发作有时,小柴胡汤主之。(《伤寒论》)

11.妇人中风,发热恶寒,经水适来,得之七八日,热除,而脉迟,身凉,胸胁下满,如结胸状,谵语者,此为热入血室也。当刺期门,随其实而取之。(《伤寒论》)

12.妇人伤寒发热,经水适来,昼日明瞭,暮则谵语,如见鬼状者,此为热入血室。无犯胃气及上二焦,必自愈。(《伤寒论》)

13.阳明病,下血谵语者,此为热入血室。当刺期门,随其实而泻之,濈然汗出者愈。(《伤寒论》)

14.伤寒五六日,呕而发热者,柴胡汤证具,而以他药下之,柴胡证仍在者,复与柴胡汤。此虽已下之,不为逆,必蒸蒸而振,却发热汗出而解。若心下满而硬痛者,此为结胸也,大陷胸汤主之。但满而不痛者,此为痞,柴胡不中与之,宜半夏泻心汤。(《伤寒论》)

15.阳明病,发潮热,大便溏,小便自可,胸胁满不去者,小柴胡汤主之。(《伤寒论》)

16.阳明病,胁下硬满,不大便而呕,舌上白苔者,可与小柴胡汤。上焦得通,津液得下,胃气因和,身濈然而汗出解也。(《伤寒论》)

17.阳明中风,脉弦浮大,而短气,腹都满,胁下及心痛,久按之气不通,鼻干不得汗,嗜卧,一身及面目悉黄,小便难,有潮热,时时哕,耳前后肿,刺之小瘥,外不解,病过十日,脉续浮者,与小柴胡汤。脉但浮无余证者,与麻黄汤。若不尿,腹满加哕者,不治。(《伤寒论》)

18.本太阳病不解,转入少阳者,胁下硬满,干呕不能食,往来寒热,尚未吐下,脉沉紧者,与小柴胡汤。若已吐下、发汗、温针,谵语,柴胡汤证罢,此为坏病。知犯何逆,以法治之。(《伤寒论》)

19.呕而发热者,小柴胡汤主之。(《伤寒论》)

20.伤寒瘥后,更发热者,小柴胡汤主之。脉浮者,以汗解之;脉沉者,以下解之。(《伤寒论》)

21.诸黄,腹痛而呕者,小柴胡汤主之。(《金匮要略》)

22.问曰:新产妇人有三病,一者病痉,二者病郁冒,三者大便难,何谓也?师曰:新产血虚,多汗出,喜中风,故令病痉。亡血、复汗、寒多,故令郁冒。亡津液,胃燥,故大便难。产妇郁冒,其脉微弱,呕而不能食,大便反坚,但头汗出。所以然者,血虚而厥,厥而必冒,冒家欲解,必大汗出,以血虚下厥,孤阳上出,故头汗出。所以产妇喜汗出者,亡阴血虚,阳气独盛,故当汗出,阴阳乃复。大便坚,呕不能食,小柴胡汤主之。病解能食,七八日,更发热者,此为胃实,大承气汤主之。(《金匮要略》)

23.妇人在草蓐,自发露得风,四肢苦烦热,头痛者,与小柴胡汤。头不痛,但烦者,此汤(三物黄芩汤)主之。(《金匮要略》)

[适用症状] 1.伤寒少阳证。往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕,口苦,咽干,目眩,舌苔薄白,脉弦。

2.妇人伤寒,热入血室;及疟疾、黄疸与内伤杂病,证见少阳证者。

[方解]

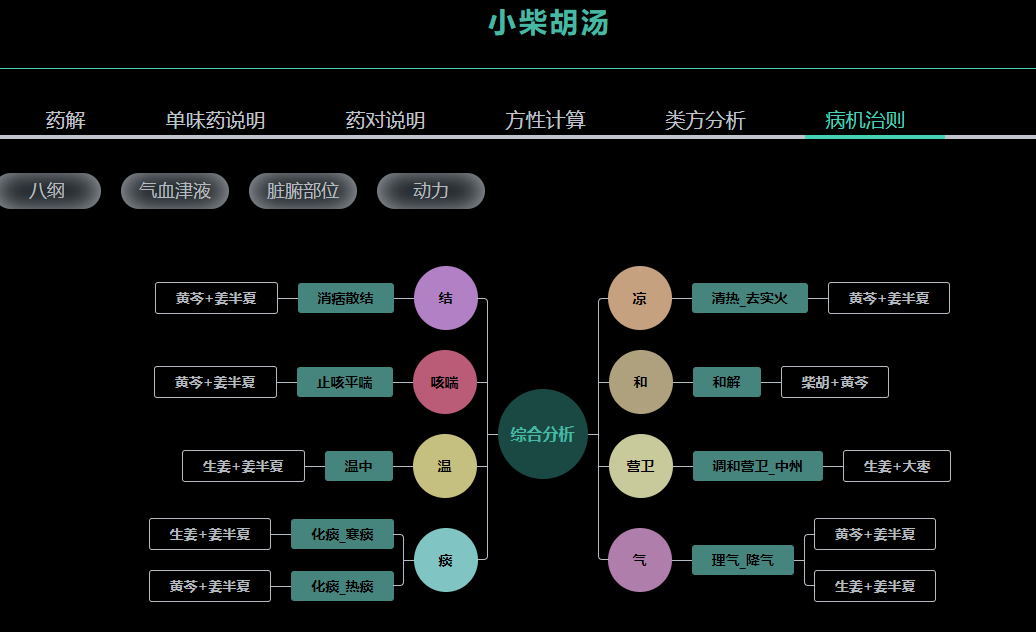

1.本方的主药是柴胡,它获得黄芩的协力,作用于胸胁部,具有消炎解热、疏通胸胁部郁滞的效能,半夏与生姜,能止悪心呕吐,并增进食欲,且协助柴胡和黄芩.,人参协同甘草、大枣增强脾胃的机能,兼能缓解胸胁部的充塞感。

本方与小陷胸汤并合,则名为柴陷汤,而以证似小柴胡汤,且心下部硬满,并在这个部位有压痛者为目标,用于胸膜炎、肝炎等病。

2.本方是如方名所示,系以柴胡为主药。此药能主治由于上 部胸胁的实热所引起的胸胁苦满,且得黄芩的协助,增强胸胁部的消炎、解热、疏通作用;半夏与生姜能利导胃内的停水,且有开气 并止恶心呕吐及增进食欲的效能;人参与大枣、甘草配合扶助胃的活动力,且缓解胸胁心下部的充塞感;柴胡复有加强肝脏机能的功效,并恢复由于热性病所引起的肝脏障碍。

3.本方为和解少阳的代表方,凡胸、肝、胆、胃、胰、脾、神经系统诸内脏疾病,最常用的方剂,应用范围甚广,只要应用得当无不神效,在高热后,需要调整淋巴系统,增强免疫力,若其症状较大柴胡汤不剧烈时,均可用之。肝机能障碍,消化机能病变,神经症状,神经衰弱(敏感)及腺病体质之改善等。方中柴胡解少阳在表之热邪,疏畅气机壅滞;黄芩清少阳在里之热,两药合用,以除寒热往来,胸胁苦满,沉默抑郁、心烦诸症。人参、甘草、大枣益血补中,扶正袪邪;半夏、生姜和胃止呕,用治不欲饮食和呕吐,生姜、大枣同用,能和营卫,调寒热,合之则和里解外,扶正袪邪。

4.本方为和解少阳的代表方剂。少阳经脉循胸布胁,位于太阳、阳明表里之间。伤寒邪犯少阳,邪正相争,正胜欲拒邪出于表,邪胜欲入里并于阴,故往来寒热;足少阳之脉起于目锐眦,其支者,下胸中,贯膈,络肝,属胆,循胁里;邪在少阳,经气不利,郁而化热,胆火上炎,而致胸胁苦满、心烦、口苦、咽干、目眩;胆热犯胃,胃失和降,气逆于上,故默默不欲饮食而喜呕;若妇人经期,感受风邪,邪热内传,热与血结,血热瘀滞,疏泄失常,故经水不当断而断、寒热发作有时。邪在表者,当从汗解;邪入里者,则当吐下。今邪既不在表,又不在里,而在表里之间,则非汗、吐、下所宜,故惟宜和解之法。方中柴胡苦平,入肝胆经,透泄少阳之邪,并能疏泄气机之郁滞,使少阳半表之邪得以疏散,为君药。黄芩苦寒,清泄少阳半里之热,为臣药。柴胡之升散,得黄芩之降泄,两者配伍,是和解少阳的基本结构。胆气犯胃,胃失和降,佐以半夏、生姜和胃降逆止呕;邪从太阳传入少阳,缘于正气本虚,故又佐以人参、大枣益气健脾,一者取其扶正以祛邪,一者取其益气以御邪内传,俾正气旺盛,则邪无内向之机。炙甘草助参、枣扶正,且能调和诸药,为使药。诸药合用,以和解少阳为主,兼补胃气,使邪气得解,枢机得利,胃气调和,则诸症自除。原方“去滓再煎”,使药性更为醇和,药汤之量更少,减少了汤液对胃的刺激,避免停饮致呕。小柴胡汤为和剂,一般服药后不经汗出而病解,但也有药后得汗而愈者,这是正复邪却,胃气调和所致。正如《伤寒论》所说:“上焦得通,津液得下,胃气因和,身濈然汗出而解。”若少阳病证经误治损伤正气,或患者素体正气不足,服用本方,亦可见到先寒战后发热而汗出的“战汗”现象,属正胜邪却之征。

半夏泻心汤 [原文]

1.伤寒五六日,呕而发热者,柴胡证具,而以他药下之,柴胡证仍在者,复与柴胡汤。此虽已下之,不为逆,必蒸蒸而振,却发热汗出而解。若心下满而硬痛者,此为结胸也,大陷胸汤主之;但满而不痛者,此为痞,柴胡不中与之,宜半夏泻心汤。(《伤寒论》)

2.呕而肠鸣,心下痞者,半夏泻心汤主之。(《金匮要略》)

[适用症状] 胃气不和,心下痞满,但满不痛,或呕吐或肠鸣下痢者。

[方解]

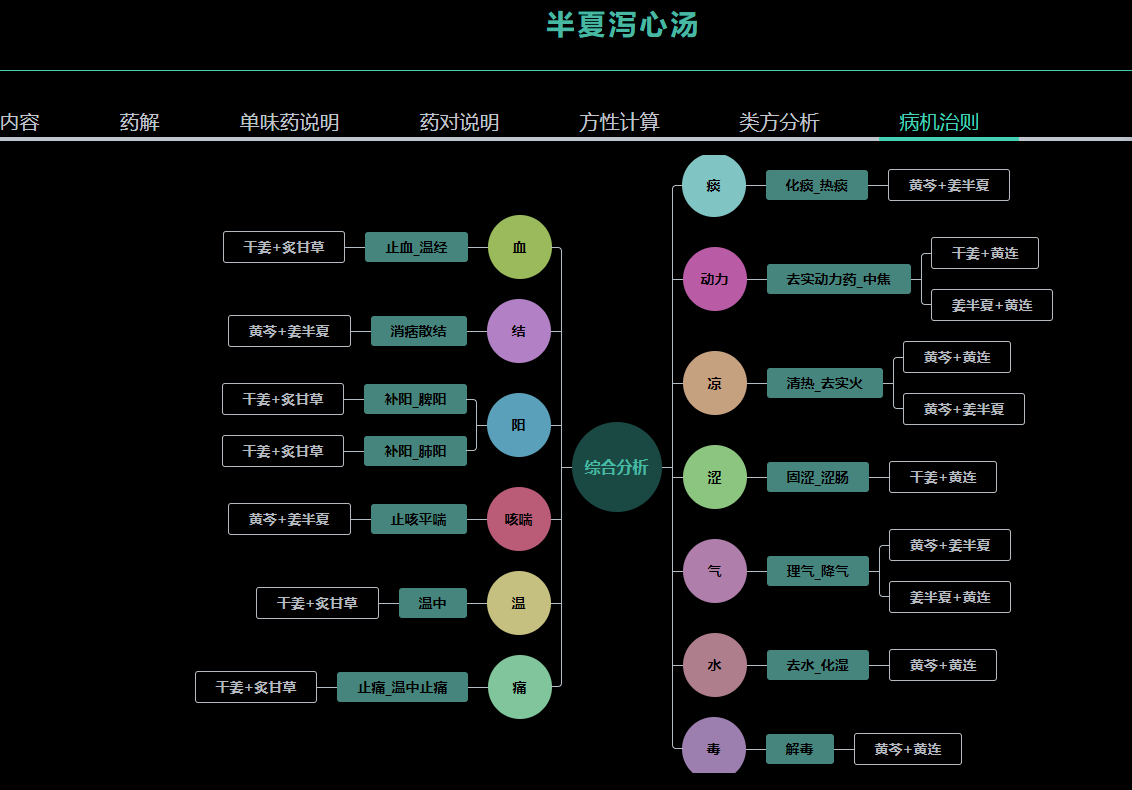

1.方中的半夏能袪除胃内停水,且配合干姜而止恶心、呕吐;黄连与黄芩为苦味健胃剂,同能消除胃肠的炎症;人参配合干姜而使胃肠的血行趋于通顺,并促进其机能之回复;甘草与大枣为用以调和诸药,且强化其协同作用。

2.方中的黄连、黄芩能解心下实热;黄芩作用于自心下以上,并及于表,而治血热与血烦;黄连作用于自心以下,而治烦躁症状;又两者协力而治心下之气痞,并治波及于上下的动摇症状;半夏、干姜善于顺气,调理胃下停水,且治因心下的水气上冲而摇动所引起的呕吐;人参、甘草、大枣调和诸药。因这些药物互相协力,而祛除心下的邪热,顺通升降之气。

3.本方治胃肠炎之心下痞满而不痛,并会伴有恶心、呕心、呕吐、肠呜、下痢等症状者为目标。

本证的心下痞满,原因是由于胃中有湿热郁滞所造成。所谓湿热,即热邪与水气相积。并因互相冲击,上下而动,若上行则呕,下行则肠鸣。因苦入心,泻心者必以苦,故以黄连为君,黄芩为臣,泄热以和阳;半夏、干姜为佐,散湿和阴,走气散痞,更配人参、甘草、大枣为使,通上下交阴阳,补脾而和中。

4.此方所治之痞,原系小柴胡汤证误行泻下,损伤中阳,少阳邪热乘虚内陷,以致寒热错杂,而成心下痞。痞者,痞塞不通,上下不能交泰之谓;心下即是胃脘,属脾胃病变。脾胃居中焦,为阴阳升降之枢纽,今中气虚弱,寒热错杂,遂成痞证;脾为阴脏,其气主升,胃为阳腑,其气主降,中气既伤,升降失常,故上见呕吐,下则肠鸣下利。本方证病机较为复杂,既有寒热错杂,又有虚实相兼,以致中焦失和,升降失常。治当调其寒热,益气和胃,散结除痞。方中以辛温之半夏为君,散结除痞,又善降逆止呕。臣以干姜之辛热以温中散寒;黄芩、黄连之苦寒以泄热开痞。以上四味相伍,具有寒热平调,辛开苦降之用。然寒热错杂,又缘于中虚失运,故方中又以人参、大枣甘温益气,以补脾虚,为佐药。使以甘草补脾和中而调诸药。综合全方,寒热互用以和其阴阳,苦辛并进以调其升降,补泻兼施以顾其虚实,是为本方的配伍特点。寒去热清,升降复常,则痞满可除、呕利自愈。

本方即小柴胡汤去柴胡、生姜,加黄连、干姜而成。因无半表证,故去解表之柴胡、生姜,痞因寒热错杂而成,故加寒热平调之黄连、干姜,变和解少阳之剂,而为调和肠胃之方。后世师其法,随证加减,广泛应用于中焦寒热错杂、升降失调诸症。

小柴胡汤的组成 :柴胡半斤,黄芩三两,半夏半升,人参三两,甘草三两,生姜三两,大枣十二枚。上七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎取三升。温服一升,日三服。(伤寒杂病论)。

半夏泻心汤的组成“半夏半升,黄芩三两,干姜三两,人参三两,甘草(炙)三两,黄连一两,大枣十二枚。上七味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升,日三服。(伤寒杂病论)

两个汤方都有半夏、黄芩、人参、大枣、炙甘草,不同之处就是小柴胡有柴胡和生姜,而半夏泻心汤则有黄连和干姜。

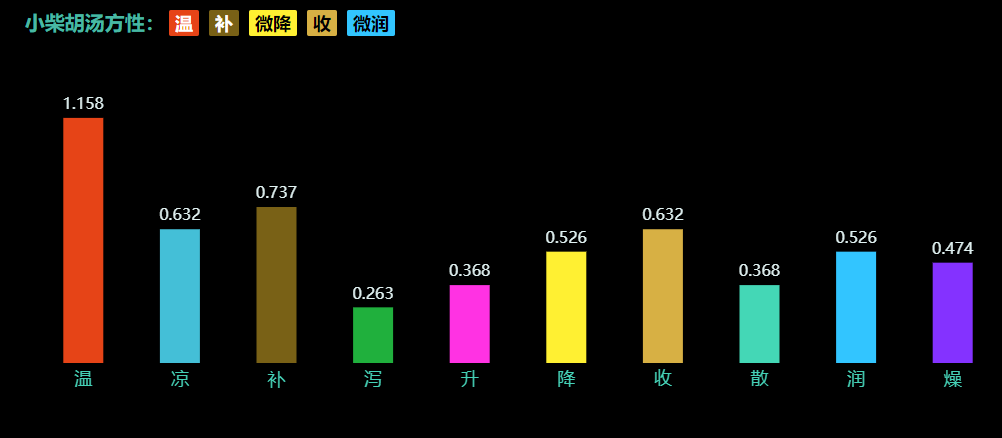

小柴胡汤

柴胡

[性味]苦、辛,微寒 [归经]肝胆 [功效]疏散退热,疏肝解郁,升举阳气,清胆截疟

[临床应用]1、用于少阳证,外感发热2、用于肝郁气滞,胸胁疼痛,月经不调3、用于气虚下陷,久泻脱肛,胃、子宫下垂4、用于疟疾

[药性]微寒泻升散燥

黄芩

[性味]苦,寒 [归经]肺胃胆大肠 [功效]清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎

[临床应用]1、用于湿温暑湿,黄疸泻痢,热淋涩痛2、用于肺热咳嗽3、用于热病烦渴,寒热往来4、用于咽喉肿痛,痈肿疮毒5、用于血热出血证6、用于胎动不安

[药性] 寒泻降收燥

人参

[性味]甘、微苦,微温 [归经]心肺脾 [功效]大补元气,补脾益肺,生津止渴,安神益智

[临床应用]1.用于气虚欲脱,脉微欲绝的危重症候 2.用于肺气虚弱的短气喘促,懒言声微,脉虚自汗等症 3.用于脾气不足的倦怠乏力,食少便溏等症 4.用于热病气津两伤之身热口渴及消渴等症 5.用于气血亏虚的心悸,失眠,健忘等症

[药性]微温补升收润

炙甘草

[性味]甘,平 [归经]心、肺、脾、胃 [功效]补脾和胃,益气复脉

[临床应用]用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心动悸,脉结代,可解附子毒。

[药性] 补收润

半夏

[性味]辛,温;有毒 [归经]脾胃肺 [功效]燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结,外用消肿止痛

[临床应用] 1.用于湿痰、寒痰证 2.用于胃气上逆呕吐 3.用于胸痹,结胸,心下痞,梅核气 4.用于瘰疬瘿瘤,痈疽肿毒及毒蛇咬伤等症

[药性] 温补降散燥

生姜

[性味]辛,温 [归经]肺脾 [功效]发汗解表、温中止呕,温肺止咳

[临床应用] 1、用于外感风寒表证2、用于多种呕吐证3、用于风寒咳嗽

[药性] 温补升散燥

大枣

[性味]甘,温 [归经]脾胃 [功效]补中益气,养血安神,缓和药性

[临床应用]1.用于脾虚食少便溏,倦怠乏力等症 2.用于血虚萎黄及妇女脏燥,神志不安等证 3.用于药性较峻烈的方剂中,可以减少烈性药的副作用,并保护正气

[药性] 温补降收润

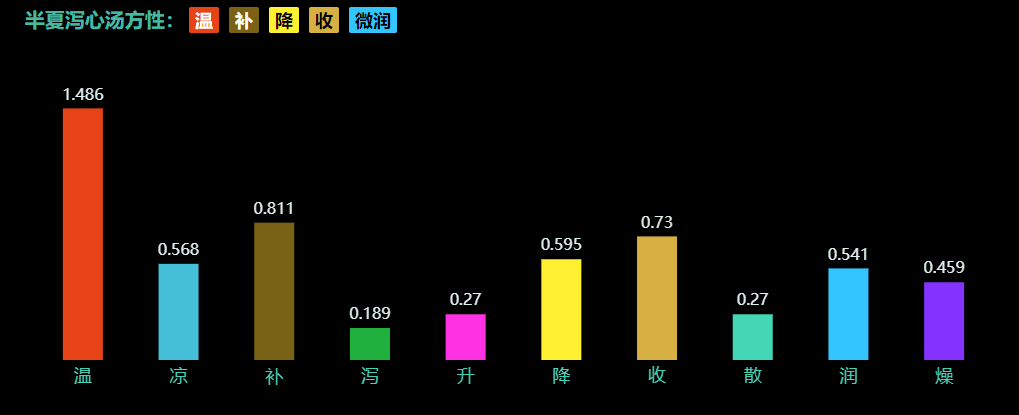

半夏泻心汤

半夏

[性味]辛,温;有毒 [归经]脾胃肺 [功效]燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结,外用消肿止痛

[临床应用] 1.用于湿痰、寒痰证 2.用于胃气上逆呕吐 3.用于胸痹,结胸,心下痞,梅核气 4.用于瘰疬瘿瘤,痈疽肿毒及毒蛇咬伤等症

[药性] 温补降散燥

黄芩

[性味]苦,寒 [归经]肺胃胆大肠 [功效]清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎

[临床应用]1、用于湿温暑湿,黄疸泻痢,热淋涩痛2、用于肺热咳嗽3、用于热病烦渴,寒热往来4、用于咽喉肿痛,痈肿疮毒5、用于血热出血证6、用于胎动不安

[药性] 寒泻降收燥

干姜

[性味]辛,大热 [归经]脾胃心肺 [功效]温中散寒,回阳通脉,温肺化饮

[临床应用]1、用于脾胃寒证2、用于亡阳证3、用于寒饮伏肺喘咳

[药性]大热补升散燥

人参

[性味]甘、微苦,微温 [归经]心肺脾 [功效]大补元气,补脾益肺,生津止渴,安神益智

[临床应用]1.用于气虚欲脱,脉微欲绝的危重症候 2.用于肺气虚弱的短气喘促,懒言声微,脉虚自汗等症 3.用于脾气不足的倦怠乏力,食少便溏等症 4.用于热病气津两伤之身热口渴及消渴等症 5.用于气血亏虚的心悸,失眠,健忘等症

[药性]微温补升收润

黄连

[性味]苦,寒 [归经]心肝胃大 [功效]清热燥湿,泻火解毒

[临床应用]1、用于湿热中阻、脘痞呕恶,泻痢腹痛2、用于热病高热3、用于心烦失眠,胃热呕吐4、用于痈肿疮毒5、用于血热出血证

[药性]寒泻降收燥

大枣

[性味]甘,温 [归经]脾胃 [功效]补中益气,养血安神,缓和药性

[临床应用]1.用于脾虚食少便溏,倦怠乏力等症 2.用于血虚萎黄及妇女脏燥,神志不安等证 3.用于药性较峻烈的方剂中,可以减少烈性药的副作用,并保护正气

[药性] 温补降收润

炙甘草。

[性味]甘,平 [归经]心、肺、脾、胃 [功效]补脾和胃,益气复脉

[临床应用]用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心动悸,脉结代,可解附子毒。

[药性] 补收润

小柴胡汤[药对]柴胡、黄芩

[功效]和解少阳。相须。

[主治]治疗邪在半表半里之少阳证,往来寒热。

[药对]生姜、大枣

[功效]养脾胃和营卫。相使。

[主治]治疗风寒感冒(入表药),胃脘不舒呕吐(入健脾药)。

[药对]黄芩、姜半夏

[功效]一寒一温,辛开苦降,以顺其阴阳之性而调和阴阳,故淸热泻火、和胃止呕、消痞散结。

[主治]1.邪居少阳,误下成痞;2.温邪留恋,痰热互结,脾胃升降失调所致之痞证;3.寒热互结,以致胸膈痞满、恶心呕吐、食欲不振诸症;4.上焦有热,咳嗽吐痰;5.胃酸过多,胃脘嘈杂等症。

[药对]生姜、姜半夏

[功效]温胃、化痰、止呕。相畏相使。

[主治]治疗寒饮呕吐,失眠,容易焦躁紧张、心惊。

半夏泻心汤[药对]干姜、黄连

[功效]辛开苦降。相使。

[主治]

治疗寒热互结之胃脘痞满、泛酸、泄泻、痢疾等症。

[药对]黄芩、黄连

[功效]清热燥湿,泻火解毒。

[主治]治疗:火热(火毒)证。大热烦躁,口燥咽干,错语不眠;或热病吐血、衄血;或热甚发斑,或身热下利;或外科痈疡疔毒,小便黄赤,舌红苔黄,脉数有力。

[药对]黄芩、姜半夏

[功效]一寒一温,辛开苦降,以顺其阴阳之性而调和阴阳,故淸热泻火、和胃止呕、消痞散结。

[主治]1.邪居少阳,误下成痞;2.温邪留恋,痰热互结,脾胃升降失调所致之痞证;3.寒热互结,以致胸膈痞满、恶心呕吐、食欲不振诸症;4.上焦有热,咳嗽吐痰;5.胃酸过多,胃脘嘈杂等症。

[药对]姜半夏、黄连

[功效]辛开苦降,降逆消痞。

[主治]治疗寒热互结于中焦之痞滞。

[药对]干姜、炙甘草

[功效]温中散寒。

[主治]治疗:1.脾虚寒的大便溏泻。 2.阳虚吐血。 3.肺痿吐涎沫,其人不咳、不渴、遗尿、小便数。

暂无回复