小青龙汤和大青龙汤的区别

临1班--邵淑雅

通过中医大脑分析搜索,小青龙汤和大青龙汤均出自于《伤寒论》。

小青龙汤出自原文:

1. 伤寒表不解,心下有水气,干呕发热而咳,或渴,或利,或噎,小便不利,少腹满,或喘者,小青龙汤主之。(《伤寒论》)

2.伤寒表不解,心下有水气,咳而微喘,发热不渴。服汤已渴者,此寒去欲解也,小青龙汤主之。(《伤寒论》)

3.咳逆倚息不得卧,小青龙汤主之。(下略)(《金匮要略》)

4.妇人吐涎沫,医反下之,心下即痞,当先治其吐涎沫,小青龙汤主之。涎沫止,乃治痞,泻心汤主之。(《金匮要略》)

大青龙汤出自原文:

1. 太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服。服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。(《伤寒论》)

2. 伤寒,脉浮缓,身不疼,但重,乍有轻时,无少阴证者,大青龙汤发之。(《伤寒论》)

3. 病溢饮者,当发其汗,大青龙汤主之,小青龙汤亦主之。(《金匮要略》)

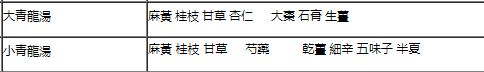

从组成上看,小青龙汤8味药,麻黄、芍药、细辛、干姜、炙甘草、桂枝、五味子、半夏 ,作用是解表散寒,温肺化饮。

大青龙汤6味药麻黄、杏仁、桂枝、生姜、大枣、石膏、炙甘草 ,作用是发汗解表,清热除烦。

具体如下:

一、小青龙汤组成:麻黄三两,桂枝三两,细辛三两,干姜三两,甘草三两,芍药三两,五味子半升、半夏半升。上八味,以水一斗,先煮麻黄,减二升,去上沫,纳诸药,煮取三升,去滓,温服一升。服后以口中微干为度。(伤寒杂病论)

适用症状1.风寒客表、水饮内停之证。症见恶寒发热、无汗、咳嗽、喘息、痰多而清稀、苔润滑、不渴饮、脉浮紧。 2.治痰饮咳喘或身体疼重,肢面浮肿者。

方解:1、本方是治胃内有停水的人,因受外感而表证与胃内停水相互关连所引起的各种症状。换句话说,即干喔是胃内停水受到表热的冲动上逆而起的;喘咳为表热与停水迫于呼吸器所发生的;下痢为停水下行所致:噎(咽下困难)为咽下物与上迫的停水冲突而起;小便不利为停水上行而不下降所致;又小腹膨满为停水聚集于下腹部所生。 因此,用麻黄与桂枝以解散表证,桂枝能抑止水毒上冲;麻黄能治喘咳;细辛、干姜、半夏袪除胃内停水,白芍与五味子能鎭咳止嗽;甘草调和诸药,并鎭静上冲之气,又能缓和组织的紧缩。

2、本方具有外解太阳风寒,内温太阴脾肺和止咳平喘强心利尿之功,体现涤饮解表的法则,主要是治外感风寒,内停寒饮之咳嗽证。以发邪逐水为主要目标。因为表邪不解,而心下胸中,又有水毒与寒气,由于水气动摇充击,致发生咳嗽、喘息、干呕、浮肿、及涎沫分泌过多等症状,如邪解水去,诸证自消。 大青龙汤与小青龙汤的差别,从表实里热,此为表实内饮。故两者发表之药同,而治理之药则不同。本方除同样用麻黄发汗平喘,宣肺行水,为君,桂枝辛温解肌,助麻黄以解表,温阳化气外;另用细辛、干姜、半夏、润肾行水,收逆气,散水饮;并用白芍、五味子,止咳平喘,予以收敛;二者发汗以散邪水,收敛以固真水,一散一收,相互制衡,以免过于发散或酸收,共呈涤饮解表,止咳平喘功效。

3、本方主治外感风寒,寒饮内停之证。风寒束表,皮毛闭塞,卫阳被遏,营阴郁滞,故见恶寒发热、无汗、身体疼痛。素有水饮之人,一旦感受外邪,每致表寒引动内饮,《难经·四十九难》说:“形寒饮冷则伤肺”。水寒相搏,内外相引,饮动不居,水寒射肺,肺失宣降,故咳喘痰多而稀;水停心下,阻滞气机,故胸痞;饮动则胃气上逆,故干呕;水饮溢于肌肤,故浮肿身重;舌苔白滑,脉浮为外寒里饮之佐证。对此外寒内饮之证,若不疏表而徒治其饮,则表邪难解;不化饮而专散表邪,则水饮不除。故治宜解表与化饮配合,一举而表里双解。方中麻黄、桂枝相须为君,发汗散寒以解表邪,且麻黄又能宜发肺气而平喘咳,桂枝化气行水以利里饮之化。干姜、细辛为臣,温肺化饮,兼助麻、桂解表祛邪。然而素有痰饮,脾肺本虚,若纯用辛温发散,恐耗伤肺气,故佐以五味子敛肺止咳、白芍和营养血,二药与辛散之品相配,一散一收,既可增强止咳平喘之功,又可制约诸药辛散温燥太过之弊;半夏燥湿化痰,和胃降逆,亦为佐药。炙甘草兼为佐使之药,既可益气和中,又能调和辛散酸收之品。药虽八味,配伍严谨,散中有收,开中有合,使风寒解,水饮去,宣降复,则诸症自平。

注意事项:1.外寒证轻者:麻黄可改用炙麻黄。 2.因本方多温燥之品,故阴虚干咳无痰或痰热证者,不宜使用。 3.若麻黄用到15g以上时,需要久煮至少两小时。 4.有麻黄的处方不可超过晚上八点服药,否则容易造成失眠的情况。如果这样做还是有失眠的情况,请改成早午饭后服用即可。 5.体型瘦弱者,体弱多病者,瘦弱面白多汗者,均应慎用麻黄。

二、大青龙汤组成:麻黄六两,桂枝二两,炙甘草二两,杏仁四十枚,生姜三两,大枣十枚,生石膏如鸡子大。上七味,以水九升先煮麻黄,减二升,去上沫,纳诸药,煮取三升,去滓。温服一升。取微似汗。一服汗者,停后服。(伤寒杂病论)

适用症状:外感风寒表实兼里有热证。症见发热恶寒,寒热俱甚,身疼痛,不汗出而烦躁,口渴,舌红苔薄白,脉浮紧数。

方解:1.本方是在麻黄汤中增加麻黄和杏仁的份量,而加石膏、生姜、大枣所构成的。 方中的麻黄因为其份量比麻黄汤为多,所以对于表的紧张和过多的里水,具有强大的发散能力。复与石膏配合消解里水与外热,兼且镇静烦躁。桂枝与杏仁则协助麻黄发散表热,并袪除里水。甘草、大枣、生姜为辅佐药,用于协助主药的作用。 2.此为风寒交感,荣卫俱实,不出汗而烦躁者之特效方。本方类似麻黄汤证,用于表实而里有热与水之证,即以表实、无汗、脉紧、及烦燥为四大目标。并能发越水气,对于出现浮肿与腹水的溢饮之证亦适宜。与麻黄汤比较,病势更具激烈,而至呈现烦躁之程度多用于流行性感冒、急性肺炎,及其他热性病;又对于眼科的急性炎症,而自觉症状特甚者,可用之顿挫其病势;若是用于杂病时虽无发热恶寒,亦可适用。 本方是在麻黄汤中,将麻黄与甘草,增加其用量,并另添入石膏、生姜、大枣等等三味而组成。其证,本与麻黄汤,大致相同。惟因里有热而烦燥,故加石膏以清里热。又因石膏会影响麻黄的解表发散作用,牵制下行,不能专定于表,故须增加麻黄中的用量,以补足其应有药力,加强发汗解表入用;至于甘草的增量,以及生姜大枣的加入,则为和中气,调营卫而设,而桂枝与杏仁则协助麻黄发散表热,并袪除里水。

注意事项:1.麻黄如果用超过15g以上必须煮至少两小时。此原方剂量麻黄是30g,请斟酌病情加减麻黄剂量。 2.对中虚证,及脉微弱自汗出者,及有汗而烦者,不可服之。 3.心脏有问题者禁用麻黄! 请改用荆芥10g、防风10g、葱白10g替代麻黄。 4.有麻黄的处方不可超过晚上八点服药,否则容易造成失眠的情况。如果这样做还是有失眠的情况,请改成早午饭后服用即可。

单味药药解

小青龙汤:在其中的单味药里

①麻黄可以发汗解表,宣肺平喘,利水消肿;

②芍药用来养血调经,平肝止痛,敛阴止汗;

③细辛的作用是祛风解表,散寒止痛,温肺化饮,通窍;

④干姜可温中散寒,回阳通脉,温肺化饮;

⑤炙甘草是用来补脾和胃,益气复脉;

⑥桂枝在本方中是用来发汗解肌,温经通脉,通阳化气;

⑦五味子可以敛肺滋肾,生津敛汗,涩精止泻,宁心安神;

⑧半夏用来燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结,外用消肿止痛。

大青龙汤:在其中的单味药里

①麻黄可以发汗解表,宣肺平喘,利水消肿;

②杏仁用来止咳平喘,润肠通便;

③桂枝的作用是发汗解肌,温经通脉,通阳化气;

④生姜可发汗解表、温中止呕,温肺止咳;

⑤大枣是用来补中益气,养血安神,缓和药性;

⑥石膏在本方中是用来清热泻火,除烦止渴收敛生肌;

⑦炙甘草可以补脾和胃,益气复脉。

其共同药物有:麻黄、桂枝、炙甘草。①麻黄可以发汗解表,宣肺平喘,利水消肿;②桂枝在本方中是用来发汗解肌,温经通脉,通阳化气;⑦炙甘草可以补脾和胃,益气复脉。

单味药:

小青龙汤单味药:

1、麻黄

[性味]辛、微苦,温 [归经]肺膀胱 [功效]发汗解表,宣肺平喘,利水消肿 [临床应用]1.用于风寒表实证 2.用于咳喘实证 3.用于风水水肿 [药性]温泻散燥

2、芍药

[性味]苦、酸、甘,微寒 [归经]肝脾 [功效]养血调经,平肝止痛,敛阴止汗 [临床应用]1、用于血虚或阴虚有热的月经不调,崩漏等证2、用于肝阴不足,肝气不舒或肝阳偏亢的头痛、眩晕、胁肋疼痛、脘腹四肢拘挛作痛等证3、用于阴虚盗汗,及营卫不和的表虚自汗证 [药性]微寒补收润

3、细辛

[性味]辛,温;有小毒 [归经]肺肾心 [功效]祛风解表,散寒止痛,温肺化饮,通窍 [临床应用]1、用于外感风寒及阳虚外感证2、用于头痛,痹痛,牙痛等痛证3、用于寒饮咳喘 [药性]温泻降散燥

4、干姜

[性味]辛,大热 [归经]脾胃心肺 [功效]温中散寒,回阳通脉,温肺化饮 [临床应用]1、用于脾胃寒证2、用于亡阳证3、用于寒饮伏肺喘咳 [药性]大热补升散燥

5、炙甘草

[性味]甘,平 [归经]心、肺、脾、胃 [功效]补脾和胃,益气复脉 [临床应用]用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心动悸,脉结代,可解附子毒。 [药性]补收润

6、桂枝

[性味]辛、甘,温 [归经]肺心膀胱 [功效]发汗解肌,温经通脉,通阳化气 [临床应用]1.用于外感风寒表证 2.用于寒凝血滞的痹证,脘腹冷痛,痛经,经闭等症 3.用于胸痹,痰饮,水肿及心动悸,脉结代 [药性]温补散燥

7、 五味子

[性味]酸、甘,温 [归经]肺肾心 [功效]敛肺滋肾,生津敛汗,涩精止泻,宁心安神 [临床应用]1、用于久咳虚喘2、用于津伤口渴,消渴3、用于自汗,盗汗4、用于遗精,滑精5、用于久泻不止6、用于心悸,失眠,多梦 [药性]温补降收润

8、半夏

[性味]辛,温;有毒 [归经]脾胃肺 [功效]燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结,外用消肿止痛 [临床应用]1.用于湿痰、寒痰证 2.用于胃气上逆呕吐 3.用于胸痹,结胸,心下痞,梅核气 4.用于瘰疬瘿瘤,痈疽肿毒及毒蛇咬伤等症 [药性]温补降散燥

大青龙汤:

1、麻黄

[性味]辛、微苦,温 [归经]肺膀胱 [功效]发汗解表,宣肺平喘,利水消肿 [临床应用]1.用于风寒表实证 2.用于咳喘实证 3.用于风水水肿 [药性]温泻散燥

2、 杏仁

[性味]苦,微温;有小毒 [归经]肺大肠 [功效]止咳平喘,润肠通便 [临床应用]1.用于咳嗽气喘 2.用于肠燥便秘 [药性]微温泻降散润

3、桂枝

[性味]辛、甘,温 [归经]肺心膀胱 [功效]发汗解肌,温经通脉,通阳化气 [临床应用]1.用于外感风寒表证 2.用于寒凝血滞的痹证,脘腹冷痛,痛经,经闭等症 3.用于胸痹,痰饮,水肿及心动悸,脉结代 [药性]温补散燥

4、生姜

[性味]辛,温 [归经]肺脾 [功效]发汗解表、温中止呕,温肺止咳 [临床应用]1、用于外感风寒表证2、用于多种呕吐证3、用于风寒咳嗽 [药性]温补升散燥

5、大枣

[性味]甘,温 [归经]脾胃 [功效]补中益气,养血安神,缓和药性 [临床应用]1.用于脾虚食少便溏,倦怠乏力等症 2.用于血虚萎黄及妇女脏燥,神志不安等证 3.用于药性较峻烈的方剂中,可以减少烈性药的副作用,并保护正气 [药性]温补降收润

6、石膏

[性味]辛、甘,大寒 [归经]肺胃 [功效]清热泻火,除烦止渴收敛生肌 [临床应用]1、用于气分实热证 2、用于肺热咳喘 3、用于胃火牙痛 [药性]大寒泻降散润

7、炙甘草

[性味]甘,平 [归经]心、肺、脾、胃 [功效]补脾和胃,益气复脉 [临床应用]用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心动悸,脉结代,可解附子毒。 [药性]补收润

其共同药物有:麻黄、桂枝、炙甘草;小青龙汤用生姜,大青龙汤用干姜。

药对:小青龙汤由具备如下功效的药对组成

[药对]桂枝、白芍 [功效]调和营卫,解肌发表。相使。 [主治]治疗外感风寒表虚证。 [药对]麻黄、桂枝 [功效]发表解肌散寒。相须。 [主治]治疗四肢水肿,外感风寒表实证。 [药对]细辛、五味子 [功效]一散一收,相反相成。相使。 [主治]治疗寒饮造成的咳喘之症。 [药对]麻黄、细辛 [功效]祛风解表散寒止痛。 [主治]治疗头痛,四肢疼痛,腰痛,鼻流清涕,咳嗽痰清稀。 [药对]干姜、细辛、五味子 [功效]温中散寒,温肺化饮,收敛止咳。 [主治]治疗寒咳之证。痰白清晰或久咳无痰,舌质白淡,舌苔白,脉弦紧。 [药对]干姜、炙甘草 [功效]温中散寒。 [主治]治疗:1.脾虚寒的大便溏泻。 2.阳虚吐血。 3.肺痿吐涎沫,其人不咳、不渴、遗尿、小便数。 [药对]干姜、细辛 [功效]温肺化饮。 [主治]治疗寒饮证的咳嗽气喘,舌淡白苔白滑,脉弦紧。 [药对]干姜、五味子 [功效]温肺化饮敛肺止咳。 [主治]治疗寒证的久咳气喘,舌淡白苔白滑,脉紧。 [药对]白芍、炙甘草 [功效]酸甘化阴,养血敛阴。 [主治]治疗阴血不足之筋脉拘急及腹痛。 [药对]桂枝、炙甘草 [功效]辛甘化阳,补益心阳。相使。 [主治]治疗心阳虚之心悸气短,其人欲两手交叉覆盖,喜按心胸部位。

大青龙汤本方剂由具备如下功效的药对组成

[药对]麻黄、石膏 [功效]清泻肺热,平喘,利水。相使。 [主治]治疗邪热壅肺的咳喘,全身水肿。 [药对]麻黄、桂枝 [功效]发表解肌散寒。相须。 [主治]治疗四肢水肿,外感风寒表实证。 [药对]麻黄、燀苦杏仁 [功效]宣肺平喘,一升一降,一燥一润。相使。 [主治]治疗咳喘。 [药对]生姜、大枣 [功效]养脾胃和营卫。相使。 [主治]治疗风寒感冒(入表药),胃脘不舒呕吐(入健脾药)。 [药对]桂枝、炙甘草 [功效]辛甘化阳,补益心阳。相使。 [主治]治疗心阳虚之心悸气短,其人欲两手交叉覆盖,喜按心胸部位。

其共同药对为:

1、麻黄、桂枝 [功效]发表解肌散寒。相须。 [主治]治疗四肢水肿,外感风寒表实证。

2、桂枝、炙甘草 [功效]辛甘化阳,补益心阳。相使。 [主治]治疗心阳虚之心悸气短,其人欲两手交叉覆盖,喜按心胸部位。

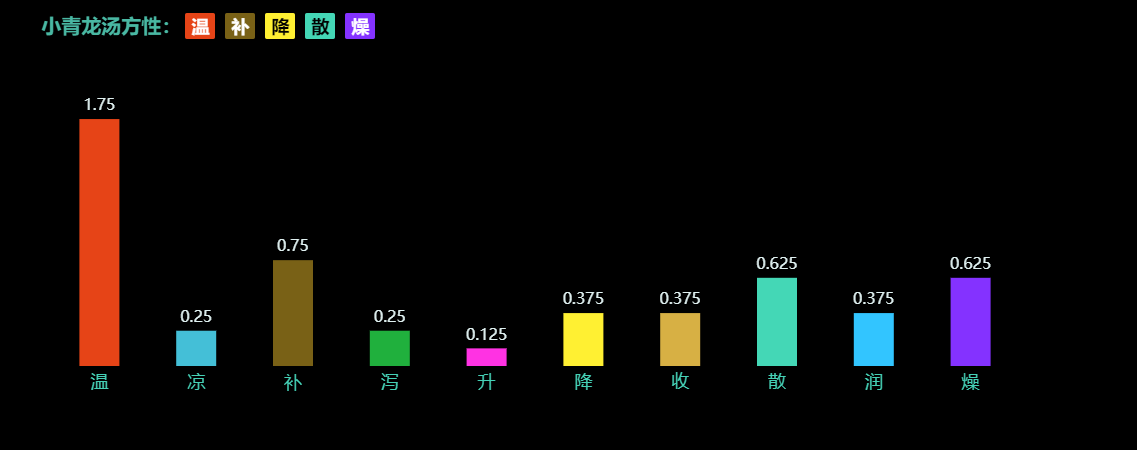

方性比较:

小青龙汤:温补降散燥

大青龙汤:温降散润

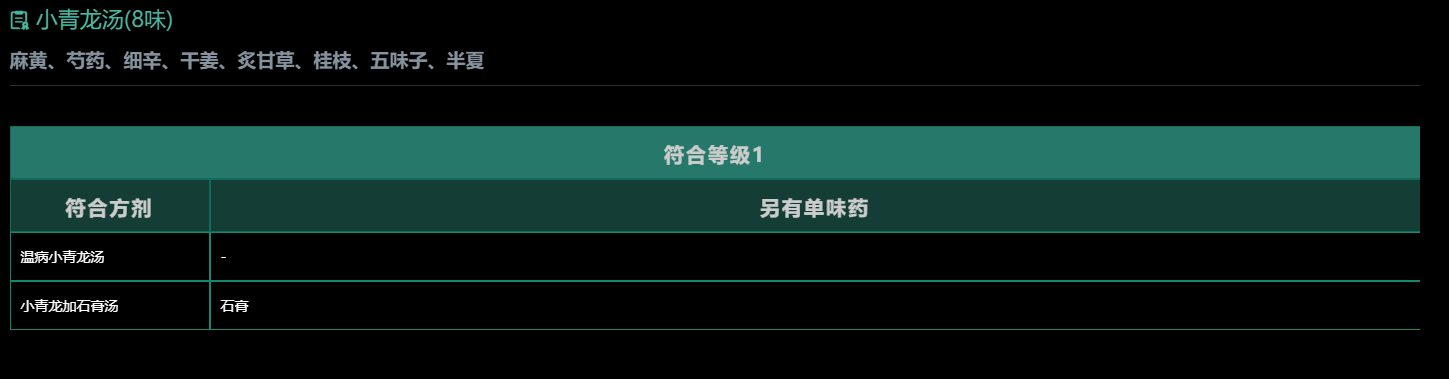

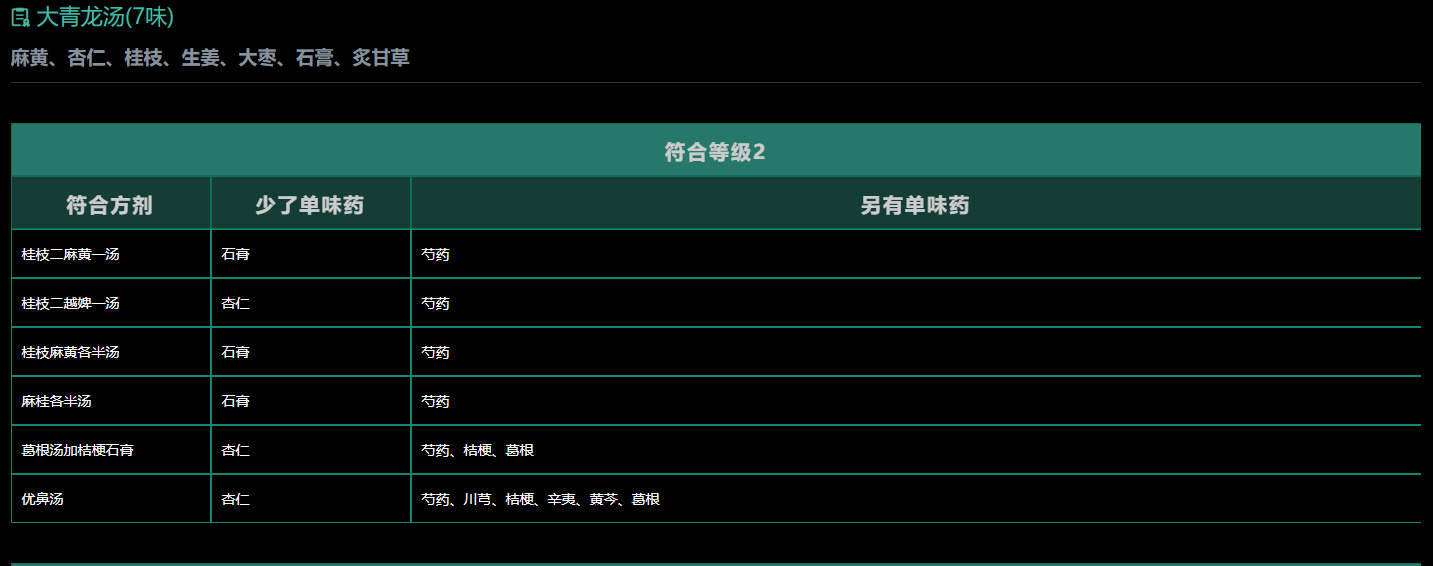

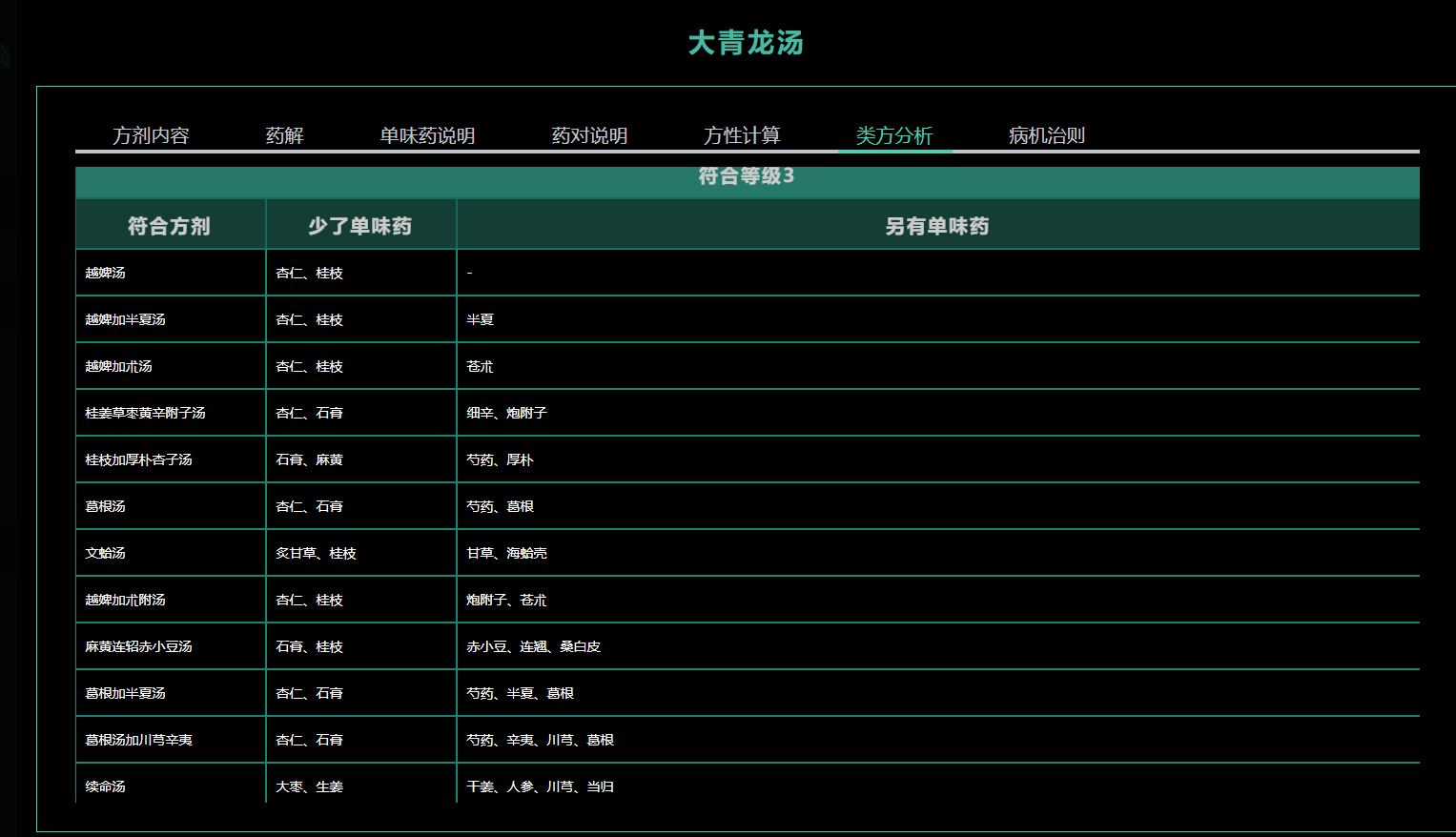

类方比较:

小青龙汤:

大青龙汤:

通过中医大脑的对比分析,小青龙汤和大青龙汤的区别如下:

1、出处:《伤寒论》

2、药物组成:

3、药对:

共同药对是:麻黄、桂枝;桂枝、炙甘草。

小青龙汤:桂枝、白芍 ;细辛、五味子 ;麻黄、细辛 ;干姜、细辛、五味子 ; 干姜、炙甘草 ;干姜、细辛 ;干姜、五味子 ;白芍、炙甘草

大青龙汤:麻黄、石膏 ;麻黄、燀苦杏仁 ;生姜、大枣

4、作用:

小青龙汤:解表散寒,温肺化饮。

大青龙汤:发汗解表,清热除烦。

5、适用症状:

小青龙汤:1.风寒客表、水饮内停之证。症见恶寒发热、无汗、咳嗽、喘息、痰多而清稀、苔润滑、不渴饮、脉浮紧。 2.治痰饮咳喘或身体疼重,肢面浮肿者。

大青龙汤:外感风寒表实兼里有热证。症见发热恶寒,寒热俱甚,身疼痛,不汗出而烦躁,口渴,舌红苔薄白,脉浮紧数。

6、方性:

小青龙汤:温补降散燥

大青龙汤:温降散润

总结:大、小青龙汤都可以看做是由麻黄汤加减衍化而来,大青龙汤治外寒里热,小青龙汤治外寒里寒,也均属表里两解之方。但大青龙汤发汗散寒兼清阳郁之热而除烦躁,以发汗为主。而小青龙汤发汗,蠲除心下寒饮治咳喘,以蠲饮为主。大青龙汤中麻黄用了六两,小青龙汤中麻黄只下了三两,同行的石膏寒凉重浊,会阻碍麻黄的升散;小青龙汤里并没有寒浊的石膏,反而是一众充满阳热的药物。阳性皆散,像干姜、细辛这些温热阳药非但不会制约麻黄的发散,还有助于其解表,所以小青龙汤中并不需要那么多麻黄,下多了反而容易过度发汗而伤正气。

无论在《伤寒论》或《金匮要略》中,使用大青龙汤都要发汗。而小青龙汤在《伤寒论》中用于表里两解,在《金匮要略》中则仅为温散心下水饮而设。大青龙汤的使用禁忌在《伤寒论》中已述,故在《金匮要略》中不再重复,此详于前而略于后。小青龙汤的使用禁忌在《伤寒论》中无载,而在《金匮要略》中却有明文,此详于后而略于前。

暂无回复