白虎汤与白虎加人参汤比较

白虎汤

[原文]

1.伤寒,脉浮滑,此表有热,里有寒,白虎汤主之。(《伤寒论》)

2.三阳合病,腹满身重,难以转侧,口不仁,面垢,谵语遗尿。发汗则谵语甚,下之则额上生汗,手足逆冷。若自汗出者,白虎汤主之。(《伤寒论》)

3.伤寒,脉滑而厥者,里有热也,白虎汤主之。(《伤寒论》)

[组成]

石膏一斤,知母六两,甘草二两,粳米六合。上四味,以水一斗,煮米熟汤成,去滓。温服一升,日三服。

[功效]

清热生津。

[适用症状]

阳明热盛,口干舌燥,烦渴引饮,面赤恶热,大汗出,脉洪大有力或滑数。

[方解]

1.本方以知母和石膏为主药,而具有淸热的作用;甘草与粳米为调和剂,用以协助知母和石膏。

2.

是以石膏和知母为主药,两者倶有解热的作用;

石膏有清热与鎭静的功能,善解内外之热;

知母能除热润燥,专主清解内热;

粳米为补养之药,用以制约石膏不致使里(体内)过冷,且补给因高热所引起的消耗;

甘草协助粳米补里,缓和急迫症状,且调和知母和石膏的作用。

由于以上各种药物的互相协力,而清解里热及肌肉之热,而治身热、恶热、烦躁。

3.本方是治阳明经证气分表理俱热,以大热、大汗、大渴及脉大有力等证为使用目标,患者必发高热,大汗出,恶热而不恶寒,身热面赤,烦渴引饮,舌生白苔,食不知味,尿多且有时失禁。

方中主药石膏与知母,俱为清凉解热作用极强,石膏有清热与镇静的功能,伤脾胃,故配伍甘草、梗米,用以调和补养之。

4.本方原为治阳明经证的主方,后世温病学家又以此为治气分热盛的代表方剂。凡伤寒化热内传阳明之经,或温邪由卫及气,皆能出现本证。里热炽盛,故壮热不恶寒;胃热津伤,乃见烦渴引饮;里热蒸腾,逼津外泄,则汗出;脉洪大有力为热盛于经所致。气分热盛,但未致阳明腑实,故不宜攻下;热盛津伤,又不能苦寒直折。惟以清热生津法最宜。

方中君药生石膏,辛甘大寒,入肺胃二经,功善清解,透热出表,以除阳明气分之热。臣药知母,苦寒质润,一以助石膏清肺胃之热,一以滋阴润燥救已伤之阴津。石膏与知母相须为用,可增强清热生津之功。佐以粳米、炙甘草益胃生津,亦可防止大寒伤中之弊。炙甘草兼以调和诸药为使。四药相配,共奏清热生津,止渴除烦之功,使其热清津复诸症自解。

[注意事项]

使用本方,应以大热、大汗、大渴、及脉大有力等证为依据,如表证未解的无汗发热,口不渴者,或发热而不烦渴者,或汗多而面色苍白者,或脉虽大而重按无力者等,皆不宜使用。

白虎加人参汤

原文

1.服桂枝汤,大汗出后,大烦渴不解,脉洪大者,白虎加人参汤主之。(《伤寒论》)

2.伤寒病,若吐下后,七八日不解,热结在里,表里俱热,时时恶风,大渴,舌上干燥而烦,欲饮水数升者,白虎加人参汤主之。(《伤寒论》)

3.伤寒,无大热,口燥渴,心烦,背微恶寒者,白虎加人参汤主之。(《伤寒论》)

4.伤寒,脉浮,发热,无汗,其表不解者,不可与白虎汤。渴欲饮水,无表证者,白虎加人参汤主之。(《伤寒论》)

5.阳明病,脉浮而紧,咽燥口苦,腹满而喘,发热汗出,不恶寒反恶热,身重,若发汗则躁,心愦愦反谵语。若加烧针,必怵惕,烦躁不得眠。若下之,则胃中空虚,客气动膈,心中懊憹,舌上苔者,栀子豉汤主之。若渴欲饮水,口舌干燥者,白虎加人参汤主之。若脉浮发热,渴欲饮水,小便不利者,猪苓汤主之。(《伤寒论》)

6.太阳中热者,暍是也。汗出恶寒,身热而渴,白虎加人参汤主之。(《金匮要略》) [收起]

组成

知母六两;石膏一斤,碎,绵裹;甘草二两,炙;粳米六合;人参三两;上五味,以水一斗,煮米熟,汤成去滓,温服一升,日三服。(伤寒杂病论)

功用

清热,益气,生津。

适用症状

伤寒或温病,里热盛而气阴不足,发热,烦渴,口舌干燥,汗多,脉大无力;暑病津气两伤,汗出恶寒,身热而渴。

方解

1.在白虎汤方中加人参所组成。

2.即白虎汤加入人参,用以滋润补养白虎汤证而因此发热,致使津液枯燥至甚者。

白虎加人参汤与白虎汤相比,白虎加人参汤多人参一味药,人参生津益气安中,仲景用人参主治渴欲饮水、心下痞、呕吐等,因此,该方的功效是清热除烦,生津止渴,消痞安胃。

辨方证要点:

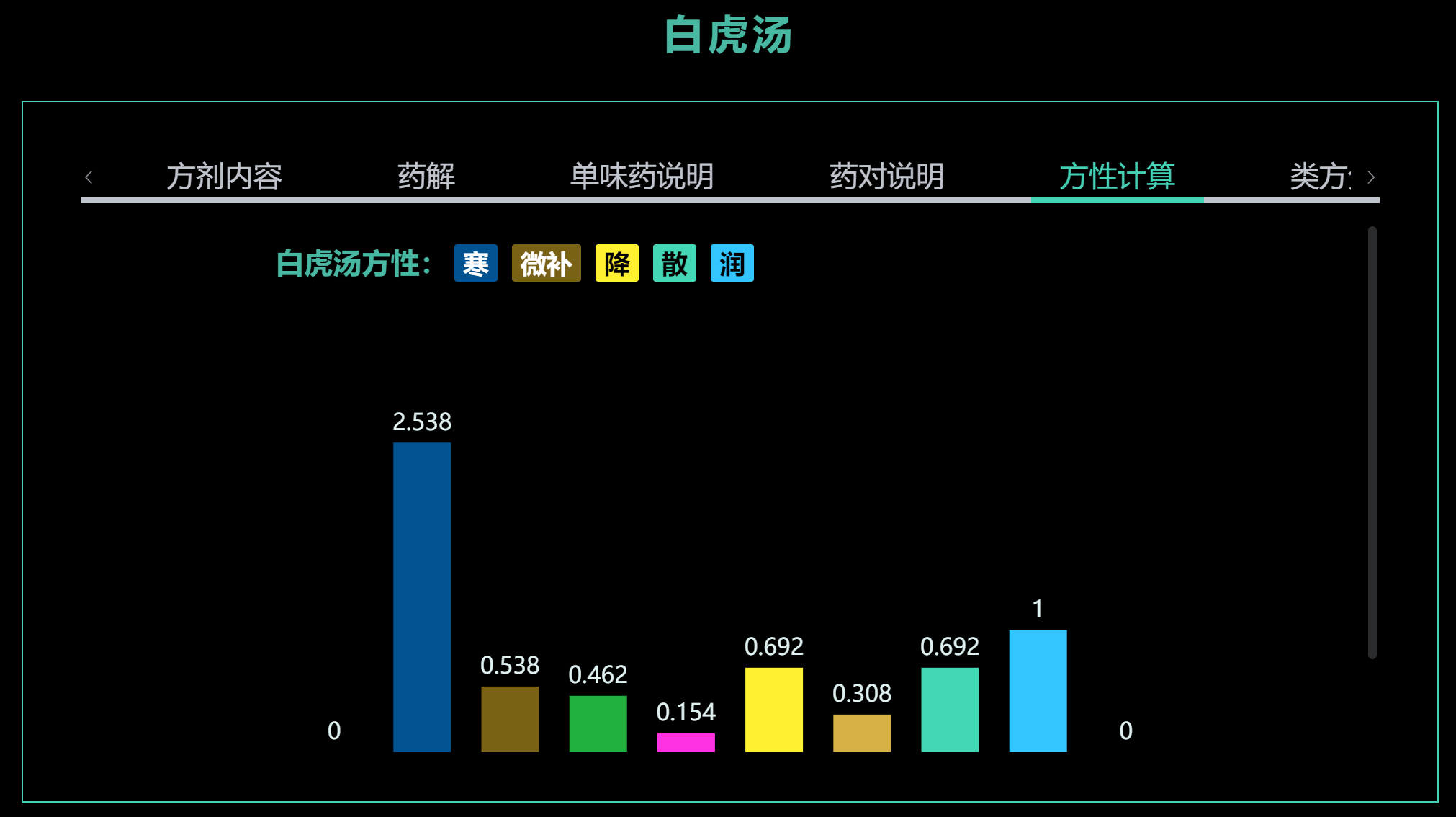

白虎汤证:脉浮滑数,或洪大数,汗出,心烦;或三阳合病证。

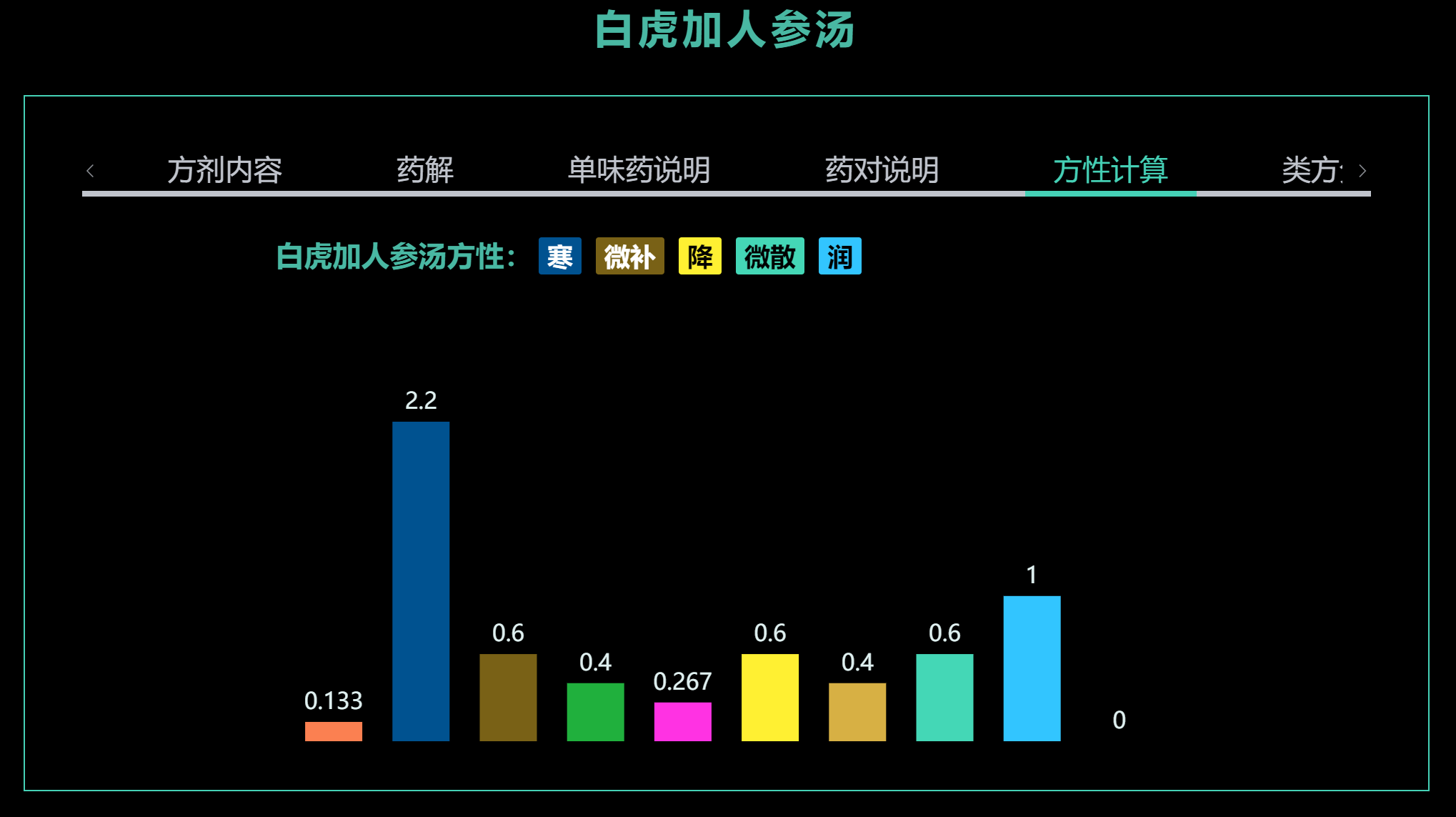

白虎加人参汤证:白虎汤证见口渴,脉洪大而虚者。

结合自己分析,患者表现出口舌干燥,或唇燥干裂,或鼻内热燥,汗出,脉滑数等证者,可断为白虎汤证。

如果口舌干燥明显,口渴欲饮水,或兼有心下痞者,为白虎加人参汤证,可率先用白虎汤或者白虎加人参汤治疗。

如果兼见其他方证,就与其他方合而用之,均有理想的疗效。

目前我是一名中医学专业大三学生,由于疫情原因,无法向之前一样去医院或者诊所跟老师门诊,对白虎汤的临床应用并不是十分熟练,因此通过几个看到过的医案,并整理如下,若有错误之处,请老师、师兄们批评指正:

医案1:

王某,男,80岁。2005年10月8日初诊。

患者2005年7月曾患肺炎,8月曾作前列腺肥大手术,随后汗出不止,从胸部向上,颈部前后、头面部大汗如雨,胸脘以下不出汗。晚上睡觉时胸部出汗可以渗湿被子。汗出后怕冷,背部恶风。

诊脉时见头额、颈项汗粒如豆,微烦口渴,饮水多,口气浊臭喷人。右脉沉细滑略数,左脉浮大而滑,关部尤盛,舌绛,苔黄白相兼而厚腻。

分析:汗大出、口干渴为白虎加人参汤证,苔腻为苍术证,故用白虎加人参汤合白虎加苍术汤法。

处方:生石膏50g(先煎),知母12g,炙甘草8g,粳米20g,红人参5g,苍术10g,草果3g。7剂。

2005年10月15日二诊:服药后汗出明显减少,体力增加,二便正常,厚腻之苔退净,脉滑略数,舌红赤。

上方去苍术、草果,加生地黄10g。

7剂。汗出痊愈。后改用当归六黄汤善后。

医案2:

蔡某,男,25岁。2005年10月1日初诊。

患者体格壮实偏胖,多汗,头面、颈项部出汗尤甚,头发常因汗出而潮湿,汗出后背部发凉,口渴,面赤,腰痛。脉沉滑略数,舌胖,舌尖红赤,苔偏黄。

从多汗、口渴、汗后背凉辨为白虎加人参汤证。

处方:生石膏60g(先煎),知母12g,红人参5g,粳米20g,炙甘草8g。7剂。

2005年10月11日二诊:服药后显奇效,汗出明显减少,腰痛止,以前阴茎软弱不能勃起,服此方后竟然性冲动增强,阴茎能正常勃起。脉沉细滑,舌胖红赤,苔偏厚。

参照《金匮要略•血痹虚劳病脉证并治》桂枝加龙骨牡蛎汤法,上方加生龙骨30g(先煎),生牡蛎30g(先煎)。7剂。汗出痊愈,阳具勃起正常。

医案3:

谭某,男,41岁,经理。2004年12月20日初诊。

患者因呃逆来诊,情绪紧张则频繁呃逆。多汗,自述每吃一顿饭,就会全身出汗,如同从水中捞出来一样,头面出汗更甚。渴欲饮水。脉滑数有力而浮,舌红赤,苔黄白相兼。

患者认为,在应酬场合,出汗比打嗝更难为情,希望先治疗多汗。自汗出、口渴属于典型的白虎加人参汤证,呃逆由火逆上气所致,系麦门冬汤证,用此两方加减。

处方:生石膏45g(先煎),知母10g,炙甘草8g,粳米30g,生晒参5g,清半夏15g,麦冬30g,竹茹30g。7剂。

2004年12月27日二诊:服药后汗出顿减,打嗝也随之减少,继续用上方7剂,多汗痊愈。改用半夏泻心汤法继续调治呃逆。

医案4:

刘某,男,51岁。2005年2月1日初诊。

患者原为山东某公司总经理,最近调来北京总公司工作,由于在总公司工作不顺心,觉得难以发挥自己的特长,因此心情不愉快,继而出现失眠,每晚1点左右会突然醒来,醒后浑身大汗,睡衣会全部湿透,甚至被子也是湿的,好像被架在火上烤一样的烦热、焦躁,则再也难以入睡。

询问治疗过程,曾用过六味地黄汤、金匮肾气丸、桂枝汤、补中益气汤等方。其中一位医生的处方多达26味药,尽是填补脾肾之品,服后不但无效,反而汗出更多,烦躁更甚,并且醒后出现口渴。

诊脉左沉滞细数,右滑数略大,舌红,苔中心部偏腻偏厚。

烦躁大汗口渴为白虎加人参汤证,舌苔中心腻厚为白虎加苍术汤证,失眠为半夏秫米汤证。

用此三法合而处方。

生石膏45g(先煎),知母10g,红人参6g,炙甘草6g,粳米15g,苍术3g,清半夏15g,麦冬15g。4剂。

2005年2月5日二诊:半夜醒后汗出大为减轻,能够再次入睡,烦躁、口渴、如同在火上烤等症状消失。诊脉仍浮大滑数,舌偏红,苔黄白相兼,中心厚腻。

改用白虎加苍术汤法为主。

处方:生石膏45g(先煎),知母10g,苍术10g,红人参5g,清半夏10g,厚朴10g,粳米15g。5剂。诸症痊愈。

暂无回复