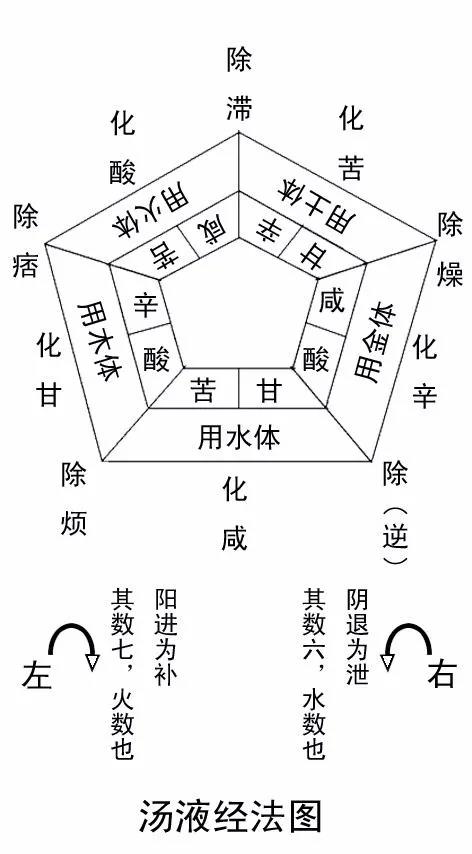

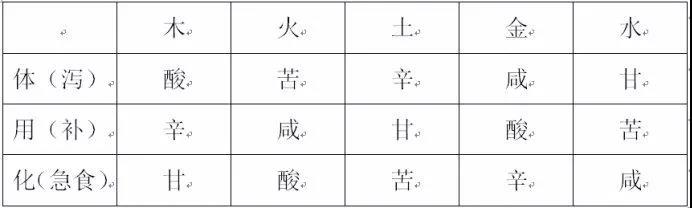

在上篇文章中提出了《辅行诀》诊疗系统中的五种能量,人体内伤杂病(外感病亦可类同)几乎由这五种力量决定。因此,陶氏在《辅行诀》中设计了五脏的大小补泻汤来调整五种能量的平衡,但在理解补泻汤之前还需要明白《汤液经法》图中的体、用、化三者之间的关系,我个人理解的体、用关系是五种功能内核能量与浅表能量之间的关系,比如运化这一种功能是通过气来实现这一功能,气充足的时候就如同温火煮茶一般不断消磨食物,这个实际上就是运化功能的浅表能量,称之为“用”,是外显的,我们能直观感受到,但气充足的背后是因为软化功能的阳充足,阳来化气,这样就能保证运化功能的持续性,这个内核能量就称为“体”,是由其母脏的能量决定的,同时又是内隐的,因为阳不直接参与到运化的功能中去,所以不容易感受到。还有一个“化”的问题是陶氏的独创,《汤液经法》里原本只有体、用一说,未有化一说,这个“化”可以解释为“化和”,这个化的出现标志体、用两者的能量中间状态,还是以运化功能为例,体为软化功能的阳,用为运化功能的气,偏“体”一些则体现阳虚证,偏“用”一些则体现气虚证,两者皆不偏,则是气阳皆不虚的健康体现,这个状态就是“化”的状态。

五种能量在总体上分为“太过”与“不及”,太过的问题,病在“体”,不及的问题,病在“用”,陶氏在“太过”的病症上创制大小补汤,在“不及”的病症上创制大小泻汤,由于小补泻汤是组方规律的基础,我也将选用小补泻汤来解说。例如运化问题中的小补脾汤和小泻脾汤,小补脾汤陶氏用的人参、炙甘草、干姜各三两,白术一两,四味药。我将药性列在下面:

人参(甘)+ 炙甘草(甘)+ 干姜(辛)+ 白术(苦)

我们发现正好是2个用味药,1个体味药,1个化味药,干姜治疗体病的阳虚,人参、炙甘草治疗用病的气虚,加一白术作为化味来纠偏,调和诸药。这个就是小补汤的统一组方规则,当然在实际应用中会根据具体症状做加减,也就是《伤寒论》里的“观其脉症,知犯何逆,随证治之。”的道理。而小泻脾汤陶氏用的炮附子一枚、干姜、炙甘草各三两。我也将药性列在下面:

炮附子(辛)+ 干姜(辛)+ 炙甘草(甘)

我们发现正好是2个体味药,1个用味药,炮附子、干姜治疗体病的阳虚,炙甘草治疗用病的气虚,这个就是小泻汤的统一组方规则,实际使用中也会根据具体症状做加减。

所以张大昌及其弟子在研究《辅行诀》的时候就认为,陶氏这一套理论源自失传的《汤液经法》,而《汤液经法》一书相传为伊尹所作,远早于仲景年代,《伤寒杂病论》里的方剂是根据《汤液经法》里的组方规律来撰写的,但有所发挥,因此《伤寒杂病论》通篇看下来会发现里面的方剂大部分都不符合大小补泻汤的组方原理,但仔细研究仍然能发现《汤液经法》组方思路的蛛丝马迹,是因为仲景“随证治之”的指导思想所致。

根据上述两个小补泻汤的用药,我们发现这个方剂实际上也就是《伤寒论》里的理中汤架构,治疗六经辩证系统里的太阴病,或者按后世医家的诊断是脾虚寒证。实际上按照《辅行诀》里的用药,小补泻脾汤的使用范围就窄了,只能治疗一种类型的病症,是否可能有一种广义上的大小补泻汤,能够据此拓展出去,仍然是补泻汤的架构,但治疗方向却不同。我认为是存在的,古人设计方剂的时候都比较重背后的原理,希望以此启迪后学掌握组方之枢机。我还想拿上篇文章的医案来举例:

在上篇文章中的医案,诊断结果是属于运化太过,既然是太过的问题,病在运化的体上面,所以实际上是一个阳虚的状态,在组方的时候,我考虑使用东垣《兰室秘藏》中的升阳柴胡汤,在这个方剂上做加减,我给出的处方如下:

上肉桂3g(后下)(甘) 炮附子15g(先煎)(辛) 淡干姜10g(辛) 川羌活10g(辛) 青防风9g(辛) 生黄芪20g(甘) 炙柴胡12g(辛) 炒当归12g(辛) 炒杭芍12g(酸) 炙甘草10g(甘) 生地黄6g(苦) 熟地黄12g(苦) 山茱萸8g(酸)(7贴)

升阳柴胡汤原本解决运化太过同时又存在一个风化不及的情况,所以方中使用了川羌活、炙柴胡这一类的药,调动风气,风可胜湿,可以除去眼中因湿造成的黏腻感,为体味药,又有炙甘草为用味药,因此,本方的核心在如下这个方剂上:

川羌活(辛)+ 炙柴胡(辛)+ 炙甘草(甘)

这个组方规律同样是一个小泻脾汤,但它和《辅行诀》里的小泻脾汤功能已经差了很远,治疗的是风化不及造成的湿盛,用的是风胜湿的原理,这个处方也同样是在补阳,辛味的药是通阳散结的,完全对证,所以我认为小泻脾汤只是一种思路,而不是狭义上的小泻脾汤,我们可以根据病证化裁出各种各样的小泻脾汤,我统称为小泻脾汤法,其他的补泻汤法也是同理。在上方中其他药都是随症加减后出的方,更多原理不再详细讲解,需要读者自行体悟。

1个回复